|

|

| 物理学と周辺 |

日本物理学会の50年と社会

杉山滋郎

〈北海道大学大学院理学研究科科学史研究室 060札幌市北区北10条西8丁目 e-mail: sugiyama@s1.hines.hokudai.ac.jp〉

日本物理学会は,第2次世界大戦が終わって間もない1946(昭和21)年4月28日に設立され,ことしで満50年になる.

もちろん,もとをたどれば,日本数学物理学会(1919(大正7)年〜),東京数学物理学会(1884(明治17)年〜),東京数学会社(1877(明治10)年〜)へと遡ることができる.物理学は明治のはじめ,自然科学の中の数物系の分野として,化学や生物学とならんで東京大学の中に足場を築いた.その後,専門分化の度を次第に高め,と同時に教育・研究の場も東京大学だけでなく全国に広めていった.そうした一連の発展の中で,第2次大戦後,物理学会と数学会に分離独立したのである.

その50年間の物理学会の歴史を,世の中の様々な動きと関連づけながら振り返ってみようというのが本稿の趣旨である.物理学会(学界)を取り巻く社会情勢,研究費も含め

た研究制度,あるいは教育制度の状況などに目を向けつつ,50年を五つの時期に分けて順に見ていく.1)

1. 終戦から1952年まで

終戦後,対日平和条約が1952年4月28日に発効して連合軍によるわが国の占領が終わるまで,日本の事実上の最高権力者は連合軍最高司令官ないしGHQであった.そのGHQは,「軍国主義解体」の政策を科学研究の分野でも推し進めた.その一環として,原子力やレーダー,航空関係の研究を禁止した.理化学研究所などのサイクロトロンが,軍事研究用設備だとして破壊される事件も起きた.

困難な政治情勢に加え,個人も国も,生き延びていくので精一杯という貧しい経済状態であった.にもかかわらず,科学者たちの科学研究への夢は大きかった.1947年には『物性論研究』が,48年には『素粒子論研究』が,それぞれガリ版刷で出された.49年には,湯川秀樹がノーベル賞を受賞するという明るいニュースもあった.

戦争が終わって,人々は科学の力を思い知らされていた.そこで,その科学の力で国を復興しようと,科学に期待をかけるムードが強かった.そうした風潮は,科学そして技術がもたらすであろう物質的成果への期待からだけではなかった.科学的な考え方によって,戦前・戦中の非合理主義・前近代性を破壊しようという意識も重なり合っていた.科学は合理主義の尖兵であるとして,科学の思想的側面にも期待が集まったのである.この時期,武谷三男の三段階論など科学方法論的な議論に熱中した科学者もいたし,名古屋大学の物理教室を先頭に研究室の民主化も進められた.

科学研究者と一般の人々との距離は近く,科学への信頼と期待は国民の間で広く共有されていた.ファラデーの『ろうそくの科学』で有名な一般の人向けの「クリスマス講演会」がわが国でも試みられた.『こども科学教室』や『自然』,『文化人の科学』など一般読者向けの科学雑誌が1946年の時点で40以上創刊され,空前の科学雑誌ブームが巻き起こった.日本物理学会は,こうした世情の中で設立総会を開いたのである.

個別の科学分野を越えた組織・制度の立て直しも急ピッチで進められた.日本学術会議の創設もその一つであった.「学者の国会」ともいうべきもので,科学界に属する人たち

全員の直接選挙によって会員が選ばれ学術行政を行なうという,世界ではじめての組織であった.

日本学術会議の創設へと学界を導いた中心人物は,GHQ経済科学局のスタッフH.C. Kellyであった.彼は,全米科学アカデミーをモデルに,国家主導で効率的な研究を組織する制度を確立しようとした.これは,“研究は個人の自由な発想によるものであり,あまり強力な組織はかえって研究を妨げる”という発想を退け,長老たちによる保守的な学界支配にとどめを差すものであった.2)

と同時に,他面では,国家主導で巨大科学を推進するという研究スタイルにわが国も移行することを意味していた.アメリカでは,原爆開発のためのマンハッタン計画を境に,国家主導・巨大科学の時代に突入していた.戦後,その波が世界各国に及んだのである.

日本学術会議が誕生してまもなく,文部省科学研究費が戦後の新しい体制で本格的に再スタートした.共同組織による総合研究と,個人の行なう各個研究,それに機関研究の3本立てであった.このうち機関研究とは,“多額の経費を要する特色ある研究で,特に機械設備,図書購入等によって格段に研究が進展するような研究”を対象とするものである.

2. 1952年〜1960年

1952年に連合軍の占領が終わるころから,朝鮮戦争(1950〜53)にともなう特需にも支えられて,わが国の経済

は急速に復興した.1956年版『経済白書』はついに,「もはや戦後ではない」と宣言する.その白書はまた,高い経済成長率を維持するための「技術革新」(イノベーション)というスローガンを打ち出した.こうして,50年代に入ると次第に,経済発展のための科学技術振興が叫ばれるようになった.戦後しばらくは,科学の思想的意味を重視する風潮もあって,基礎科学の振興が唱えられていたのとは対照的である.

こうした変化に対応して,科学政策の面でも,大学の研究者を中心とする学術会議の発言力がしだいに弱まり,かわって,政界・財界の意向を背景にした上からの科学政策が力を得ていった.科学技術政策の最高審議機関としての科学技術会議の設置(1959年)が,こうした歴史の流れを象徴的に示している.その科学技術会議は,首相の諮問機関で,首相を議長とし,大蔵,文部の両大臣や経済企画庁,科学技術庁の両長官,日本学術会議会長など,8人の議員で構成された.そして政府は,次第に,学術会議ではなく科学技術会議に対して諮問をするようになっていった.「デモクラシーからテクノクラシーへ」と変化したのである.3)政界・財界のリーダーシップにより実現をみた科学技術庁の設置(1956年)も,こうした変化の一部であった.

経済が復興し科学技術の体制も整った1950年代には,巨大プロジェクト(原子力開発と宇宙開発)がスタートした.このうち原子力の研究は連合軍による占領が終わるとともに研究禁止の措置がとかれ,1954年3月に中曽根康弘らが突如提案した,総額2億6,000万円の「原子力予算」が成立したのをもって本格的に始まった.

中曽根らの予算提案は一見唐突ではあるが,背景には,アメリカの原子力政策の転換があった.もちろん,わが国の物理学者たちのなかにも,早くから原子力研究の再開に向けた体制作りに動き出した人たちがいた.茅誠司や伏見康治たちが原子力委員会の設置を提案したり,嵯峨根遼吉が中曽根にアドバイスしたりしていた.しかし,ときあたかも朝鮮戦争後の世界は冷戦の時代へと突入しつつあり,軍事研究への危惧から,彼らの考えは科学者たちの間で(すなわち日本学術会議で)支持を得ることができないでいた.

そこに,政治家の手によって原子力予算が出現したのである.科学者の頭越しにことが運んだことへの科学者の反発は大きかった.それに,軍事研究に巻き込まれることへの危惧も重なった.こうして生まれたのが,公開・民主・自主を要求する,日本学術会議の「原子力三原則」である.その三原則は原子力基本法(1956年1月1日施行)の中にいくぶん形を変えて取り込まれた.そして科学者たちの大勢は,こうした原則を掲げた上で原子力研究の推進を承認していった.4)

経済の復興とともに,研究条件の改善にも拍車がかかった.1950年,文部省のもとに「輸入機械及び図書購入費補助金」の制度が設けられた.戦争のため,研究用設備の不足・老朽化が甚だしかったからである.1950〜52年には総額2,000〜3,500万円/年であったが,1953年以降は総額1億円/年(1件あたり300〜400万円)前後に跳ね上がった.この輸入機械補助金や先述の機関研究費により購入した物理学関連の機器で,金額の大きなものを1959年までのデータでいくつか挙げてみると,粒子加速器ないし加速器用電磁石,X線回折装置,宇宙線測定装置,電子顕微鏡などがある.5)

科学者の国際交流も本格的に始まった.1953年に京都の基礎物理学研究所などで開催された国際理論物理学会議(学術会議主催)がその象徴である.これは,日本で最初に行なわれた物理学の国際会議で,外国から55名,国内から850名が参加した.ガリオア資金による留学が1949年から始まり(1953年からはフルブライト留学制度),文部省在外研究員の派遣も1952年から(別予算では1950年から)復活した.

大学の整備も進んだ.新制の国立大学は1949年にスタートしていたので,4年後の1953年から,国公立の新制大学院が発足した(旧7帝大と,東京教育大学,広島大学,一橋大学,神戸大学,東京工業大学に).

大学における研究の面では,共同利用研究所の登場がこの時期の特徴である.先述の基礎物理学研究所は1953年8月に誕生した日本で最初の共同利用研究所である.科学の「巨大化」という事情からも,必然的に研究施設の「共同利用」が推進された.1955年に設置された原子核研究所(東大付置で,58年から共同利用開始)や,1953年に乗鞍岳に設置された東京大学宇宙線観測所がその例である.その後,東大物性研究所(1957年設置,60年開所),名古屋大学プラズマ研究所(1961年設置),東大宇宙航空研究所(1964年設立)と続く.

1953年7月に原子核研究所の予定地が東京の田無町と発表されるや,核兵器や原子力の研究が行なわれるおそれがあるとして,地元民の間に反対運動がおこり,物理学者たちが町民の説得に奔走することになった.「将来役に立つよりは,すぐ原子力に利用される危険がある.保証として良心といわれるが,それが保証になるか.戦争中のことをもう一度考えてもらいたい.」といった科学者への不信感に,ビキニで第五福竜丸が「死の灰」を被る事件や,米国との相互防衛援助協定の調印といった事件が重なった.

とはいえ,国民の間に科学そのものへの不信感が広まっていたわけではない.事態はむしろ逆で,国民の科学技術への期待は高まりこそすれ,決して衰えていなかった.

新聞社が,こうした国民の期待を的確に捉え,新しい事業を次々に打ち出した.読売新聞社が1950年に「理論物理学の中心・素粒子論研究のため」の湯川奨学基金の募集を開始した.6)

同年,大阪市立大学・神戸大学・名古屋大学・科学研究所(現 理化学研究所)の4機関は共同で,朝日新聞社による第1回朝日科学奨励金を受けて,乗鞍岳に宇宙線観測所(53年に東大付置となる)を設けた.さらに,国際地球観測年にあわせて始まった南極観測(1956年11月に第1次観測隊が出発)も,もとはと言えば,朝日新聞社の事業として企画されていたものであった.

ソ連による人類初の人工衛星スプートニクの打ち上げ成功(1957年)を境に,新聞各社は科学部を設け,「米で新素粒子造る西島博士らの理論実証」といった記事や各種の学会記事なども載るようになった.科学界と一般国民の間をつなぐメディアとして,終戦直後の科学雑誌にかわって,新聞が重要な役割を果たすようになってきたのである.

|

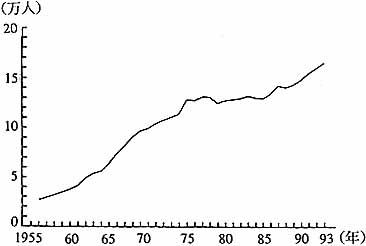

| 図1 大学理工学部の入学者数の推移.1967年以前は理学部,工学部,農学部への入学者数の合計.1968年以降は理学部,工学部,農学部,保健系学部への入学者数の合計.出典:『科学技術白書(平成7年版)』p.22. |

3. 1960年代

1960年代は,経済的には「高度成長」の時代であった.60年安保の政治的混乱をへて誕生した池田内閣は,「国民所得倍増計画」を掲げて,「政治の季節」から「経済の季節」への転換をはかった(1960年12月).10年間で所得がちょうど2倍になるよう,年率7.2%の成長率が目標として設定されたが,実際には年平均10.5%の成長率を達成した.同時期の世界の平均が4.9%,日本の70年代と80年代がそれぞれ4.6%,4.1%であったことを考えあわせれば,いかに驚異的な成長ぶりであったかがわかる.

さきに「デモクラシーからテクノクラシーへ」を象徴するものとして紹介した科学技術会議は,1960年の答申で,経済成長のために理工系マンパワーの向上が重要であることを指摘した.これをうけて文部省は,1961年から4年間で理工系の学生定員を2万人増員する計画を立てた.学科の新増設や学生数の増員が協議認可制から届出制になるなど大学設置基準の運用緩和もあって,3年で計画を達成した.そのあとも1966年度からの第1次ベビーブーム対策が続き,理工系高等教育の入学者数は図1のように増加を続けた.ただし,この拡充は私立に大きく依存して実現された.私立大学の学生数のシェアを理工系についてみると,1957年の56.0%が1975年には71.1%に増加している.

上記の答申はまた,国民所得に占める研究開発投資の割合0.94%を,10年後にはイギリス並の2%まで引き上げる

ことを求めており,研究の現場でもさまざまな形で研究体制の再編が進んだ(2%という目標は1970年に達成された).

60年代はじめの,民間企業における中央研究所設立ブームがその一つの現われである.また,国立研究機関の再編も進められた.自然発生的に拡大してきた国立試験研究機関の統合・廃止・転換などを行なって,先端分野の展開に応じて業務分野の重点化がはかられた.必要な場合には新設も行なわれた.原子力や宇宙のように戦後登場した「まったく新しい総合的分野」こそ国立研究機関が重点的に担うべき分野とされ,1963年に日本原子力船開発事業団,1967年に動力炉・核燃料開発事業団,1969年に宇宙開発事業団がそれぞれ設置された.1970年には通産省の電気試験所が電子部門を拡充して電子技術総合研究所となった.中央計量検定所が計量研究所と名称を改めた(1961年)のをはじめ,70年代はじめにかけて「○○試験所」を「△△研究所」と改める機関が相次ぐ.業務の実態にあわせて名称変更が行なわれたのである.

筑波研究学園都市として実現する研究機関の移転統合も,1961年から議論が始まった.分散する研究施設を統合し,老朽化した施設設備を更新,共同利用や共同研究を促進して研究の効率化を図ろうとしたのである(東京への人口集中の抑止という目的もあった).

「大型プロジェクト」の制度が始まるのも60年代のことである.国が選定した研究課題について,国が費用を負担して民間企業に研究を委託し,産官の協力によって実をあげようとするものである.MHD発電や電子計算機の開発などにこの制度が適用された.

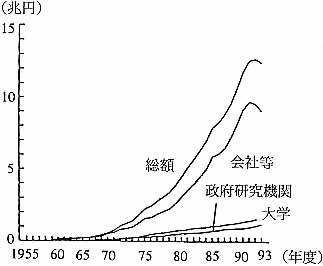

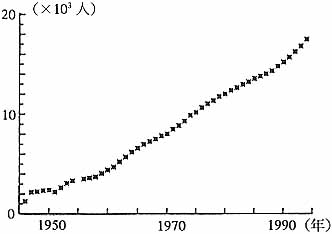

こうして,60年代に入って研究者数も研究費も大きく伸びはじめる.図2に見られるように,その多くは民間企業によるものであった.理学部卒業生の就職率も,60年代に入ると70〜80%になった.図3に見られるように,日本物理学会の会員数も,順調に伸びていった.注目すべきは会員構成の変化で,表1からわかるように,1960年頃を境に民間企業に所属する会員の比率が大きく増加している.

60年代末には,日本学術会議の力が大きく低下した.文部省科学研究費の配分のイニシアティブが,68年以降,日本学術会議から文部省学術審議会に移ったのは,そのことを象徴する出来事である.この出来事は,70年代に本格化する「研究費の重点配分」の動きとも関連していた.(なお,1983年には日本学術会議はいっそうの弱体化を余儀なくされた.同会議会員の選出方法を,科学者の直接選挙から学・協会の推薦制に変えるよう,法改正が行なわれたからである.)

なお1950年代末,「スプートニクショック」を受けたアメリカは,ソ連に遅れをとらないよう科学技術の振興を図った.そして,科学者の不足を補うため,外国からの科学者を多く迎え入れた.それがわが国では50年代末から60年代にわたって「頭脳流出」という現象として現われ,社会問題にもなった.

60年代の日本物理学会にとって,社会との関係という観点からみて重要な出来事に,「決議三」の成立がある.1966年9月に日本物理学会が主催して開催した第8回半導体国際会議に,米軍資金8,000ドルが用いられていたことが翌年5月に明るみに出た.このことを問題視する会員たちの要求で9月に臨時総会が開かれ,提案された決議四つのうち,「日本物理学会は今後内外を問わず,一切の軍隊からの援助,その他一切の協力関係をもたない.」という「決議三」を含む三つの決議が成立した.7)

「決議三」が成立した後,委員会議では2年あまりにわたって,成立した「決議三」と現実の物理学会の運営とをどう調和させていくかが議論された.日本学術会議のかつての原子力三原則の場合とは違って,「決議三」は自分たち自身の行動に枠をはめるものである.したがって,決議の趣旨を日常的な学会運営の中でいかに具体化していくかという問題を避けることができなかった.実際,決議成立のあとすぐに,入会希望者の中に防衛大学校の卒業者がいることがわかり,入会を認めるかどうかの裁定を迫られた.米軍資金を受けた人に生物物理講習会の講師を依頼することの是非も問題となった.

「決議三」成立の背景には,激しさを増すベトナム戦争があった.当時,ベトナムで戦争を続けるアメリカや,それに協力を惜しまない日本政府へ批判の声が国民の間に高まっており,科学者たちと軍(軍事研究)との関係も,科学界の内外で厳しく問われる情勢にあった.米軍資金の問題は,新聞のスクープ記事を発端として会員の間に広まった.米軍資金の問題が「スクープ」となったこと自体,当時,この種の問題に対し社会的関心が高まっていたことの証しである.

|

| 図2 研究費総額の推移.政府研究機関とは,国営研究機関,公営研究機関,研究開発を主たる業務とする特殊法人の研究機関である.出典:『科学技術白書(平成7年版)』p.5 |

.

|

| 図3 日本物理学会の会員数の変化.『日本物理学会名簿 1994』pp.670-681にある総会時(1946年については創立総会時)の会員数をもとに作成.1955年についてはデータがない. |

| 年 割合(%) | 年 割合(%) | 年 割合(%) | 年 割合(%) |

|---|---|---|---|

| 1950 16 | 1963 26 | 1975 20 | 1988 22 |

| 1954 14 | 1967 26 | 1979 18 | 1992 26 |

| 1959 18 | 1971 24 | 1984 21 | 1994 21 |

| 表1 物理学会会員のうち民間企業に勤務する会員の割合の変化.物理学会の会員名簿から無作為抽出して求めた(精度 5%).勤務先・所属が明らかに民間企業である会員を「民間企業に勤務する会員」とした.大学などの教員や学生,国公立研究機関に勤める者,退職者などはすべて,それ以外とした. |

4. 1970年代

1970年代は,日本の科学技術にとって大きな「転換期」であった.その要因として重要なものを二つ挙げるとすれば,公害問題と石油危機であろう.

公害被害の発生は,50年代末から60年代に激しかった.水俣湾沿岸の漁民が漁業補償などを求めて新日本窒素水俣工場に乱入したのは59年11月であった.サリドマイド,スモン,クロロキンの薬害事件も,60年代に問題化した.しかし60年代末には,公害反対の世論の高まりを背景に,次方と訴訟に持ち込まれ,70年代に入ると,限定された加害者による激甚な公害の発生は次第に減少していった(ただし,被害者の救済・補償は別である).

もちろん,公害がなくなったわけではない.自動車の排気ガスによる大気汚染や水質汚濁など,産業構造あるいは人々のライフスタイル全般と複雑に絡み合った種類の公害は,相変わらず発生し続けた.そして,自然保護思想などの台頭もあって,「環境問題」という用語が使われる機会が次第に多くなっていった.

こうした状況の中で,1971年に環境庁が,74年に国立公害研究所が設立された.大学では,大阪大学工学部の環境工学科を皮切りに,70年代半ばに各地の大学で環境科学関連のコースが設置された.文部省科研費でも,77年度から環境科学が特別研究の対象分野に指定された.

公害問題の多発は,一般の人々の科学技術に対する見方に大きな変化を与えた.敗戦から60年代まで,人々は,原子力への危惧を一方に抱きながらも,総じてみれば科学技術に日本の復興・発展を無条件に託してきた.ところが公害を通して,人々は科学技術のマイナス面を強く心に焼き付けた.場合によっては科学技術の研究者に不信感すら抱くようになった.市民あるいは住民として,科学技術のあり方に対し自分たちの立場・主張を明示的に対置する一群の人たちも登場してきた.「テクノロジー・アセスメント」が声高に叫ばれるようになったのも,こうした動きと無関係ではない.今や,科学技術の「推進者」とそれを「サポートし恩恵を受ける者」(国民)との間で合意形成の作業が必要な時代になった.

70年代の「転換」に関係するもう一つの大きな要因である石油危機は,1973年10月の第4次中東戦争を発端に世界を襲った.石油価格が2ヶ月で約4倍に値上がりして,わが国の経済も大きな影響を受け,「狂乱物価」とそれに続く「マイナス成長」を経験する.トイレットぺーパー買いだめ騒動やガソリンスタンドの休日休業,新聞の減頁など,日常生活にもさまざまな波紋が広がった.(1979年に第2次石油危機が訪れるが,この時の影響は小さかった.)

石油危機を契機に,政府は石油備蓄の強化をはかるとともに,代替エネルギーの利用や研究に力を入れ始めた.通産省が74年度から「サンシャイン計画」をスタートさせ,太陽・地熱・石炭・水素などのエネルギー開発に取り組んだ.78年からは「ムーンライト計画」も開始され,MHD発電などが取り上げられた.

核融合の研究も,スタートしたのは1950年代半ばであるが,70年代に入って石油危機を追い風に急速に拡大した.日本原子力研究所では,1974年から臨界プラズマ試験装置JT-60の設計が始まり,78年に建設を開始して85年に完成した.名古屋大学プラズマ研究所でも,73年に大型装置JIPP-IIの建設を決定し76年に完成させた.76年には京都大学ヘリオトロン核融合研究センターと大阪大学レーザー核融合研究センターが,79年には筑波大学プラズマ研究センターが発足し,80年代前半には装置も完成した.こうした情勢を背景に日本物理学会も,1978年と1981年に,核融合連合講演会を応用物理学会などと共同で開催した.

「転換期」である70年代は,いくつかの局面で「量的拡大から質的充実へ」ともいうべき転換が生じ始めた時期である.たとえば研究費の重点配分(プロジェクト主義)の動きが出てきた.

科学研究予算の伸びは,70年代に入ると衰えた.60年代後半の研究費の増加率が名目で22.9%(実質15.2%)であったのに対し,70年代前半と後半はそれぞれ,名目17.0%(実質2.9%),名目12.3%(実質5.3%)であった.そうした中で,研究費が研究者個人あるいは研究分野などに平等に,恒常的に配分されるのではなく,特定の分野あるいは業績ある研究者に重点的に配分されるようになった.能力主義の導入による研究の活性化という目論見とともに,限られた研究予算の枠内で,真に必要なところにはそれなりの研究費が行き渡るように,という意図もあった.8)

67年に,素粒子基礎論総合研究班(湯川秀樹を班長とする229人)への20年近く続いた配分が突然ゼロ査定され,いくつかの研究グループが補助金の辞退を表明するということがあった.これは,「研究費の重点配分」への動きの走りともいえるものである.

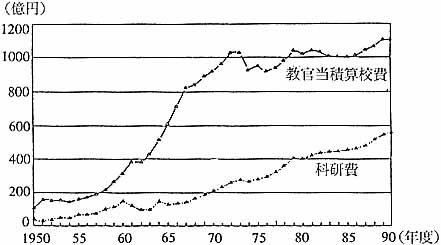

大学についていえば,恒常的な教官当積算校費などの増加が抑えられ,かわって科研費の比重が高められた.その様子は,図4に示されている.さらに科研費の中でも,個人研究より総合研究が,一般研究よりも特別研究が重視された.(ちなみに,個人研究の採択率が平均2割ほどであるのに対し,総合研究の採択率は平均5割ほどであった.)

分野への重点配分でいえば,宇宙開発と原子力開発とが突出している.70年度から80年度までの間に,政府の科学技術関係予算が約4倍に増加したのに対し,前者は6.85倍,後者が6.12倍に増加した.

個別の大学から独立した共同利用研究所の設置にも,研究費の重点投資という側面があった.文部省直轄の高エネルギー物理学研究所(1971年)や宇宙科学研究所(1981年;東京大学宇宙航空研究所を改組)の設置が例である.

大学での理工系人材養成においても,70年代には,単なる量的拡大ではなく質的充実が課題として取り組まれた.50年代末以来の理工系学部の定員増が一段落し,かわって,より高度な能力を身に着けた人材を養成するべく,大学院の整備が行なわれたのである.1974年に大学院設置基準が制定された.そこでは,学部学科から独立した大学院(独立研究科)を設置できることなど,いくつかの新機軸が打ち出された.これをうけて,筑波大学に5年一貫制の博士課程がおかれ(1974年),東京工業大学に学部をもたない総合理工学研究科が誕生した(1975年).また,工業高校や工業高専の卒業生を受け入れる国立の高等教育機関として,1980年,豊橋と長岡に技術科学大学が設置された.

しかし,研究者の養成が本格化する一方で,職業研究者への需要がそれに見合っただけ増加したわけではなく,70年代半ばから80年代前半にかけて「オーバードクター問題」が深刻化した.ある大学の物理学専攻では,OD経験率が1968年の約30%から77年には100%近くにまで増加した.物理学会の1979年の年会でも,「社会は物理学者をどれだけ必要としているか?」としてこの問題が取り上げられた.9)

|

| 図4 教官当積算校費と科研費の推移(1990年価格).出典:阿曽沼明裕,金子元久:教育社会学研究52集(1993)143. |

5. 1980年代〜現在

1980年代以降については,まだ最近のことでもあり,その全体像を捉えることはなかなか困難である.そこで,頻繁に使われたいくつかのキーワードを通してこの時期を概観してみよう.

1980年版の『科学技術白書』は,1980年代の科学技術を展望して,「科学技術立国」の推進が特に必要であるとした.いまや欧米諸国との技術格差が著しく縮小したので,基礎科学を振興し創造的な人材を育成して自主技術開発力を高め,独創的な技術を経済発展の原動力ならびに国際的なバーゲニングパワーとする必要がある,というのである.

しかし,「科学技術立国」は自国の高度な科学技術力を武器にするものである以上,外国との間に摩擦を引き起こすこと必定であった.たとえば,1984年,富士通がアメリカのアムダール社にスーパーコンピュータをOEM供給してアメリカ市場に初進出することを発表したが,他方アメリカ側では,IBM社がソフトウエアの著作権問題で富士通を提訴した.

こうした摩擦の中で,一般に「基礎科学ただ乗り」論といわれる,わが国への批判も出てきた.日本は,基礎科学の成果をただで外国から取り入れ,研究資金を応用開発に重点的に投入して利益を上げている,というものである.

これに対しては,日本の経済力の上昇という背景もあって,従来の一般的な国際科学技術協力に「応分の役割」という考え方が付け加えられるようになった.1990年の湾岸戦争の際,「応分の国際貢献」の声が高まったことは記憶に新しい.科学技術の分野では,たとえば1988年に改定された日米科学技術協力協定で,「両国それぞれの科学技術面における能力及び資源に応じた責任の分担並びに相互のかつ衡平な貢献及び利益」など,これまでの協定にはなかった概念が新たに盛り込まれた.

SSC計画へのわが国の参加も,こうした国際的な政治・経済の流れの中での出来事であった.1992年1月にブッシュ大統領と宮沢首相が会談するころ,コメ・車・構造協議・加速器が日米協議の“4K"と言われたことが象徴するように,科学技術はいまや国際的な政治・経済の舞台に登場する重要事項となったのである.

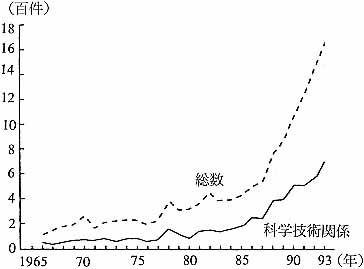

国際交流の推進も重視された.1986年に研究交流促進法が制定され,国の研究機関における国際交流上の障害が減らされた.また,日本学術振興会外国人特別研究員制度や科学技術庁フェローシップ制度が1988年に創設された.国際交流の一つの指標として,わが国で開催された国際会議の件数を見てみると,図5のように80年代後半から急速に増大している.

日本物理学会でも,1984年に理事会の下に「国際交流小委員会」を設置し,国際交流に関する検討を本格的に始めた.翌85年には,アメリカ物理学会,ヨーロッパ物理学会,韓国物理学会との間で,相互の会員の学会での登壇発表,学会誌の購読などに関する協定を結んだ.

人材養成の面では,1985年度に日本学術振興会による特別研究員制度がスタートした(初年度は144人,1994年度には2,100人).1989年には大学院設置基準が改正され,いわゆる社会人入学や飛び級の制度,夜間大学院の設置などに道が開かれた.1991年には,専門教育の充実などを目的に,大学設置基準の大綱化が行なわれた.

研究費は,1980年代を通して増大してきたが,景気後退の影響を受け1992年度と93年度は2年連続して企業の研究開発投資が減少した.そして1993年度は,国全体としても減少した.これは,研究費の統計調査が開始されて以来,初めての事態である.

わが国の産業界・大学・政府の間での研究費のフローを見てみると,表2のように,特にアメリカに比べ政府から産業界へのフローが著しく少ない.アメリカなどでは国防研究費を通じたフローの多いことが一因である.10)これは,60年代以降に確立された,いわゆる日本型の研究開発スタイルと表裏一体の現象でもある.日本型の研究開発スタイルとは,アメリカなど他の先進諸国のように国家の威信と防衛をかけた巨大プロジェクトを重視するのではなく,経済的利潤追求のための中小規模の商業的研究を重視するものである.

90年代に入ると,「決議三」を見直すことの是非をめぐる議論が高まってきた.60年代のベトナム戦争のような身近な戦争がなくなったことや,国際交流のいっそうの拡大が背景にあるといえよう.しかし,上に述べたような研究費をめぐる国情の違いは,60年代も今日も基本的に同じである.

1980年代後半から「若者の科学技術離れ」が問題になってきた.11)この現象は,科学技術系の人材が将来的に不足する,あるいは科学技術に対する国民全体の関心が低下する,という事態を招くものとして問題視されている.日本物理学会では,1988年に理事会の下に「物理教育検討小委員会」を設置した.1994年には,応用物理学会,日本物理教育学会と共同で声明「理科教育の再生を訴える」を発表してもいる.12)

『平成5年版科学技術白書』は,「若者の科学技術離れ」の底流には「科学技術のブラックボックス化」があるとして,「科学技術がより身近に感じられる社会を目指して」社会との積極的な交流を提言している.しか し,日本物理学会あるいは物理学界と社会との交流は,まだ大きな広がりを見せるに至っていない.たとえば,一般の人々が関心を持っている「誤った物理学」や「超常現象」に対し専門家として発言すべきだという意見が以前から会員の中にあったが,13)大きな運動にはなっていない.一般社会に向けた教育・広報活動が業績として評価されないという事情も関係しているであろう.SSC計画をめぐっても,科学者内部での「利益の配分」という観点からは盛んに論じられた.だが,SSC計画の意義を国民全体の利益との関係で検討する議論14)は少なかった.また科学報道の現場からは,日本の研究所や大学はニュース素材をメディアに提供する面で特にアメリカに比べ遅れている,という指摘がある.15)

し,日本物理学会あるいは物理学界と社会との交流は,まだ大きな広がりを見せるに至っていない.たとえば,一般の人々が関心を持っている「誤った物理学」や「超常現象」に対し専門家として発言すべきだという意見が以前から会員の中にあったが,13)大きな運動にはなっていない.一般社会に向けた教育・広報活動が業績として評価されないという事情も関係しているであろう.SSC計画をめぐっても,科学者内部での「利益の配分」という観点からは盛んに論じられた.だが,SSC計画の意義を国民全体の利益との関係で検討する議論14)は少なかった.また科学報道の現場からは,日本の研究所や大学はニュース素材をメディアに提供する面で特にアメリカに比べ遅れている,という指摘がある.15)

|

|

| 図5 日本における科学技術に関する国際会議の開催件数.日本を含め2ヶ国以上から20名以上の参加があった国際会議,セミナー,シンポジウム等を集計した件数である.「科学技術関係」は,このうち「科学・技術」部門と「医学」部門の件数を集計した件数である.出典:『科学技術白書(平成7年版)』p.28. |

| 負担源 | 使用組織 | 日本 (1993年度) |

米国 (1993年度) |

ドイツ (1991年度) |

フランス (1990年度) |

イギリス (1992年度) |

|||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 額 | シェア | 額 | シェア | 額 | シェア | 額 | シェア | 額 | シェア | ||

| 政 府 産 業 |

政 府 政 府 |

億円 12,468 316 |

% 97.5 2.5 |

億円 31,042 0 |

% 100.0 0 |

億円 9,972 *352 |

% 95.5 3.4 |

億円 10,435 423 |

% 93.1 3.8 |

億円 5,224 627 |

% 84.8 10.2 |

| 政 府 産 業 |

産 業 産 業 |

1,273 89,038 |

1.4 98.3 |

52,921 152,031 |

25.2 74.2 |

5,045 40,253 |

10.8 85.8 |

5,536 19,349 |

19.8 69.1 |

3,315 17,120 |

13.4 71.2 |

| 政 府 産 業 |

大 学 大 学 |

13,972 671 |

50.6 2.4 |

31,229 2,805 |

64.6 5.8 |

9,926 823 |

92.3 7.7 |

6,278 328 |

92.9 4.9 |

4,557 500 |

70.2 7.7 |

| 表2 主要国における研究費の産学官の資金の流れ.出典:『科学技術白書(平成7年版)』p.157 |

|

注)1. 国際比較を行うため,各国とも人文・社会科学を含めている. 2. シェアは,当該使用組織の全研究費に占める負担源資金の割合を示す. 3. 額はOECD購買力平価換算である. 4. 米国の値は推定値である. 5. ドイツの使用組織の政府と*の負担源には民営研究機関を含む. |

注および参考文献

- 本稿の執筆にあたっては,中山 茂ら責任編集:『[通史]日本の科学技術』全5巻(学陽書房,1995),日本物理学会編:『日本の物理学史』全2巻(東海大学出版会,1978)を参照した.幕末から1970年頃までの全体像については,杉山滋郎:『日本の近代科学史』(朝倉書店,1994).

- 中山 茂:『科学技術の戦後史』岩波新書(1995)第1章.中山の指摘は,GHQ資料をも分析した上でのものである.なお,Kellyは,日本物理学会の初めての名誉会員に選出された(この事実は,本会事務局の清田勇毅氏のご教示による).1950年1月に帰米する直前の委員会議の記録では,「博士の本会に対する特別の厚意に報いるため」として推薦されている.Kellyは物理学者で,戦時中はMITでレーダーの研究をしていた.

- 同上書,p. 97.

- 次の文献は,わが国の原子力研究の歴史を,原子力三原則が蹂躪されていく過程として捉えることの問題性を指摘している.吉岡 斉:『[通史]日本の科学技術』第2巻(学陽書房,1995)p. 77.

- 科学技術制度史編集委員会編:『科学研究費(昭和21〜34年度)資料編』(日本学術振興会,1960)p. 107.

- 読売新聞社編:『読売新聞百年史』(読売新聞社,1976)p. 542.

- 決議一は,同会議に米軍資金が持ち込まれたことを遺憾とする,決議二は,同会議実行委員会が物理学会にはかることなく米軍資金の導入を決定したことは誤りである,という内容で,それぞれ成立した.関係者の処分を求める決議四は不成立となった.

- もちろん,一般に重点配分が「質的充実」に結びつくかどうかについては意見が別れるであろう.

- 日本物理学会誌34 (1979) 993.

- 科学技術庁編:『科学技術白書(平成7年版)』(大蔵省印刷局,1995)p. 156.

- 日本物理学会誌46(1991)396. 『平成5年版科学技術白書−若者と科学技術−』もこの問題を特集している.

- 日本物理学会誌49 (1994) 492.

- たとえば,近桂一郎,中山正敏:日本物理学会誌19 (1964) 301.

- たとえば次のような議論である.「基礎研究といえども,福祉,教育,環境,…といった社会的費用のさまざまなアイテムのひとつなのだ.緊急に改善すべき問題を差し置いてヒッグス粒子を早急に発見しなければならない理由はない.」(長岡洋介:日本物理学会誌47(1992)110.)

- 若松征男編:『記者が語る 科学とメディア』(悠思社,1993) p. 247.