|

|

| 50年をかえりみる |

天体物理理論--京大天体核研究室の足跡から--

佐藤文隆

〈京都大学理学部物理第二教室 606京都市左京区北白川追分町 e-mail: sato@tap.scphys.kyoto-u.ac.jp〉

1. はじめに

本稿で触れる範囲を限定する幾つかの事項をはじめに記しておく.第一に,天体物理には素粒子の「標準理論にいたる途」のような一筋の歴史の階梯があるわけでなく,何が「主な進歩か?」に客観的な答はない.また天文学という物理学全体と制度的には肩を並べる老舗の隣接分野がある.現実には過去50年の歴史を見れば「物理学化」が即天文学「近代化」であり,現在では研究内容から天文学と天体物理を分ける客観的な基準はない.観測も含む天文学が独自の学問的使命を見失って物理学の価値観に併合されつつあることの問題はあるが,ここでは論じない.

第二に,仮に天体物理を,物理教室で宇宙の現象を研究することであると「現象論的」に定義すれば,我が国における理論天体物理の発祥は比較的明確に特定できる.基礎物理学研究所が1955年に物理学者と天文学者を集めて企画した共同研究がそれである.これについて第2節で述べる.

第三に,今から振り返って見ると,我が国での天体物理理論の展開にとって,林忠四郎と彼が主宰した京都大学の「天体核研究室」の役割が大きかったことは衆目の一致するところである.したがって第3節には林の研究歴とその研究手法の特徴について記す.

第四に,私自身の研究の遍歴は前述の林の研究歴と相補的であるので,第4節では私の経験した1960年代における天体核研究室と基研を中心とした研究活動を述べる.

第五に,この時期までは基研と天体核グループの研究を述べれば我が国の理論天体物理の相当な部分をカバーすることになるが,70年代からは事情が変わる.X線天文学などがこの時期に興隆期を迎え,また基研以外の共同利用研究所の活動が活発になり,日本でも観測と関係した研究が生まれ,理論研究も多極化した.これらの歴史は前史・動機とも多岐にわたり,理論研究の観点から記述するのは適当でなく,また私が記述するのも適当でないので触れない.第5節には,1970年代での天体核研究室からみた多様化のスケッチと私自身の周辺で起こったことを記す.それ以後については,紙数が尽きるので私自身が関心を持つテーマについての感想を第6節に述べる.

これでは日本での研究の全貌は記述できないが,私が特徴を持って書ける内容ということで上記に限定する.また文中で敬称は略す.

2. 基研研究会「天体の核現象」

「1954年の初秋,武谷三男先生を交えて(湯川秀樹,早川幸男)三人でサロンでだべっていた.何かの拍子に湯川先生が,お星さまの話はどうかねといい出された.地上の研究で発展した物理で,天体現象がどこまで理解できるのか知りたいということであった」.1)基研の原子核理論部門の初代教授に着任した早川は早速この企画に取りかかり,55年2月に第一回の研究会が開かれ,その後も半年おきぐらいに集まった.天文学からは畑中武夫が中心になった.最初の会では天文学の一柳寿一,畑中の他に,当時京大物理教室湯川研の助教授として非局所場の理論やBethe−Salpeter方程式などを研究していた林忠四郎などが,物理学者に対して天体物理を講義した.次節で見るように,林は1947, 9年に恒星の内部構造の論文を書いたが,その後はこの分野から遠ざかっていた.早川はその林を口説いて講義を実現したのである.

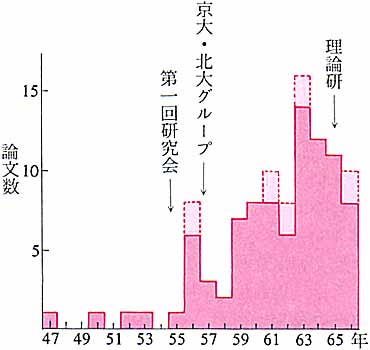

この研究会の議論を基礎にまとめたのがTHOと呼ばれた論文である.2)これは星の種族,球状星団の分布などから渦巻き銀河の形成の筋書きを総合的に論じものである.この研究会を期に天体核の論文がプログレスに出るようになった(図13)参照).この展開の背景にはいろいろな動機があった.湯川は新しい型の研究所に相応しい構想を模索しており,天体以外にも生物物理を入れてくる.また所長業としての提案だけでなく,湯川と天体との出会いは1939年のSolvay会議にまで遡るという.この会議はナチスのポーランド侵攻で中止になったが論文は配られ,その中にH. BetheやC. F. Weizsackerらの熱核融合反応での太陽エネルギーの論文があり,原子核物理の展開の一つの方向として早くから認識していたようである.4)

早川は二次宇宙線の研究で既に地位を築いていたが,素粒子実験の主役が宇宙線から加速器に交代しつつあり,天体物理としての宇宙線物理へ研究を転換しつつあった.軽元素 D, Li, Be, B の存在比などから早川は宇宙線の超新星起源説を展開した.宇宙線と天体物理の接点は,電波天文学が初めに捉えた電波源の多くが高エネルギー電子によるシンクロトロン放射だったことにもある.早川らは1958年にこれらの研究の大論文を書いた.5)

宇宙線の加速とも関連する天体プラズマの研究は,次に述べる核融合以外に,ロケットや人工衛星の打ち上げで活気づいていた宇宙空間(space)科学とも関係していた.1961年には京都で宇宙線とspace科学合同の国際会議があった.当時は,日本で原子力研究が解禁になって間もない時期であり,原子力ブームで研究機関が拡大した.1956年5月には基研で核融合の研究会が初めて開かれ,61年に創設されたプラズマ研究所の性格決定に重要な役割を果たした.大学でも原子力関連講座の増設があり,京大理学部にも3講座新設され,1957年には林がそのうちの一つ「核エネルギー学」講座担当の教授に就任した.この時期に林と同様に非局所場理論から天体物理に転向した北大の大野陽朗の研究室と林の研究室が物理教室の中に初めて天体物理の拠点を築いた.名大に移った早川は実験を主にしたグループを作った.当時,湯川ノーベル賞効果で増加していた素粒子や原子核の理論物理学を修めた若手の就職問題が深刻化していたが,このブームはその緩和に若干寄与した.

|

|

図1 プログレスに発表された天体物理関係論文数(点線は外国人). |

3. 林の研究経歴

1980年に林は天体物理との出会いを語っている.6)東大学部生時代のBethe「赤本」の学習会,卒論でのウルカ過程(ニュートリノ放射で星の冷却に利くb過程)のG.Gamowらの論文学習.終戦で海軍から解放されて実家のある京都に帰り,京大の湯川研究室に入った.当時,湯川は宇宙物理学教室のある講座を兼担していた.これは戦争に熱心だった前任教授が敗戦で若くして辞職し,空席となっていたためである.湯川は林にこの教授室に机を与えた.そこは天体物理文献の宝庫で,林の独学には理想的な環境であった.新情報は市内のアメリカ文化センターに出向いて雑誌から学んだ.こうして巨星の内部構造説明に必要な星のコア(中心核)とエンベロープ(外層)のポリトロープ解を繋ぐという問題で最初の論文を書き,第二論文は当時では珍しくPhysical Reviewに投稿した.

1949年,湯川がNobel賞を受賞した.「素粒子論研究」の記念号に林は日本語でいわゆるビッグバン宇宙でのp/n比の論文を寄せ,翌年英文で出版した.1948年の論文でGamowが始原物質の組成を中性子と勝手に仮定したことを批判した林論文を,Gamowはじめ当時の一流の核物理学者が評価した.当時アメリカを訪れることのできた日本のボス物理学者が「ハヤシ」のことを尋ねられたという逸話がある.この論文には後に林が口癖のように云った「素過程から積み上げる」手法の原型を見ることができる.中間子の反応まで遡って超高温状態での素粒子反応を論じることで,Gamowが無視していたニュートリノ黒体放射の存在を明らかにした.これは暗黒物質を初めて導入した論文という評価もできる.7)ビッグバン宇宙論はその後注目されなかったし,また素粒子論の主流の研究を手掛けたいという指向が林に強かったから,前節で述べた基研の強い要請があるまで天体物理に戻る気はなかったという.

1957年に発足した「核エネルギー学」講座は当初,湯川研と小林研からの移籍組で構成され,林は研究室の半分を天体物理,半分をプラズマ核融合にする構想を持っていた.スタッフもそういう配置で考えた.1959年に出版された「核融合」という岩波講座の冊子は「天の部」を早川が,「地の部」を林が執筆している.8)林は天体物理だけでは就職に苦労するだろうという危惧をもっていた.しかし1959年から一年間,NASAで研究する機会を得て帰った後,林本人は天体物理に熱中することになった.

1950年代の後半における星の天体物理の課題は,様々な質量と組成をもつ星の進化を総合して,天文学の観測で描かれた星団のH−R図を説明することであった.エネルギー輸送を含めて,星の構造を表面まで解く計算と観測を定量的に対比する段階になっていた.林はこの星の進化を広い質量範囲にわたって系統的に調べ,この複雑な課題を解明する目標を立てた.これには「熱核融合反応」と「内部構造論」の二つの側面があったが,理論的に難しいのはガス球の重力平衡を扱う後者の方であり,これは林が1947,9年の論文で扱った問題である.非線形性を数値計算でうまく扱うことが要求される問題で,従来扱われていた量の対数を変数に取り直し,広い数領域での計算を行うなどの工夫をして,解の振舞を一般的に理解する努力をした.この経験が十年近く経た後の研究再開に役立った.

1950年代後半は戦後の原子核物理の興隆の一翼を担って,国際学界でも「星の進化と元素の起源」という天体核物理が活発な段階にあった.3a反応に導く12C核の励起レベルが特定されたことをはじめとする,核物理と天文学の知識の統合があった.元素起源の大筋を明らかにしたB2FHと呼ばれた1957年の大論文9)は,この時期の到達度を表している.また,1955年,Hoyle−Schwarzschildの仕事から低質量星の巨星の計算と球状星団のH−R図との対比が本格的に始まった.1960年にはHoyle−Fowlerが超新星爆発の二つのメカニズムを提案し,Feymann−Gellmanの弱い相互作用の中性カレントが存在すれば,高温・高密度になる星の終段階で中心部の進化に影響を与えることを,B. Pontecorvoが指摘した(1959年).また,この時期から始まったコンピュータの性能向上が,この分野の研究にも大きく影響した.進化して多重組成層になった星構造の計算を可能にする,L. G. Henyeyに始まるコンピュータを駆使した計算法が,60年代に急進展した.

こうした活発な状況に新たに参入した林がとった戦略は見事なものであった.その戦略の中身を外から窺えるのは,1962年に出版された「サプルメント」と呼ばれた論文である.10)それは徹底した物理素過程の再吟味と,星平衡方程式の解の包括的な理解である.当時既にこの分野では種々の観測結果と理論モデルを直接対比する研究もあったが,林はこの前線には参入せず,基礎から組み立て直すという戦略をとったと思われる.この論文がその後息の長い影響を及ぼすことになるのはこの為であろう.

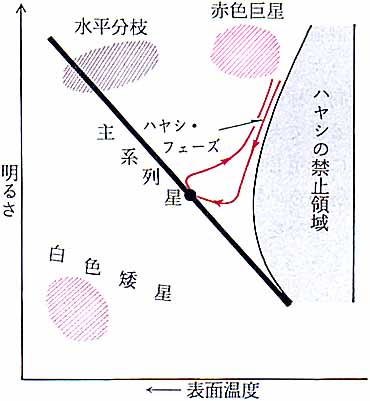

この徹底した再吟味の中であぶり出された成果が,原始星に関する林フェーズの発見である.11)林の表現によれば,これは「巨星研究の副産物」だった.半径が大きくなってエンベロープが低温になれば原子が中性化し,放射輸送よりも対流による熱輸送が卓越してくる.こういう表面条件での平衡解の考察から,H−R図上の低表面温度領域に平衡解の禁止領域(解の存在しない領域)が存在することを発見したのである.そしてこれは,巨星の半径がどこまで大きくなるかという問題に答えるだけでなく,主系列に向かう原始星の進化過程を支配する.即ち,動的重力収縮で準平衡状態に達した後に,対流平衡のかたちで光度を減じ,その後に放射平衡で冷却するHelmholz−Kelvin収縮という段階に達することとなる(図2参照).これは天文学でそれまでの定説を変更するものであったから,非常に大きいインパクトを天文学に与え,1970年にはEddingtonメダルを受賞した.この「思わぬ発見」で林の星研究は主系列から最終段階への進化(advanced phase)と,星間雲から原始星(protostar)への進化の二手に分かれることになった.ちょうど新講座の大学院生が増加した時期とも重なり,幾つかのサブグループに分かれるきっかけになった.研究室運営でこの時期に林が重視したのは,コンピュータによる計算の積極的導入である.これは1959-60年のNASA滞在でIBMの大型計算機を使った経験と,それが星研究に不可欠な時期にさしかかっていたことによる.数値計算の経験蓄積をサブグループを繋ぐ共通課題と位置づけていた.1962年のサプルメントは前コンピュータ時代の精華であり,複雑な数値計算の結果のみに着目するスタイルに批判的な観点を強調していた.しかしこの手法に拘ることをせず,新時代の道具を先進的に導入したのは先見の明があった.東京にしかIBM機がない段階から,これを使う手だてを講じた.

advanced phaseの計算にはますますコンピュータが不可欠になり,複雑で錯綜したものとなった.この面で若手を指導しつつも,林自身は未開拓なprotostarに大筋をつけることに力をいれ,星間物質の加熱・冷却といった新たなテーマの大局的解析を行った.12)これらが1970年以降に太陽系形成に集中する出発点になった.多分,50年代末に星研究に戻った頃は,ニュートリノ過程や中性子星などを通じた素粒子・核物理との接点が大きくなるという見通しがあったし,また研究室の分野も実際その方向に拡大したが,林自身が直接手を下す問題は,非球対称自己重力ガス体の不安定や惑星・地球科学との接点を求める方向に移っていった.70年代には研究室のコロキュームのテーマは「地球の大気」から「宇宙初期の素粒子」まで拡大していた.林の研究の後半期のテーマ「太陽系の起源」は,天文学から地球科学に拡がる漠然としたものとして長い間止まっていた.他の星での惑星系形成は観測されておらず,他方では,一個の例である太陽系については衛星の数から岩石まで含めて事細かな情報がある.したがって探究の手法も一通りではありえない.林は,1962年のサプルメントの精神で,ここでも一つの例に関するあり余る観測情報から説き起こすのではなく,物理素過程からモデルを積み上げて太陽系での一般性と偶然性を相対化する分析を徹底して行った.原始太陽系星雲での固体微粒子が赤道面に集中して薄い円盤を形成し,それが重力不安定で分裂して,まず微惑星という小天体ができ,これらの衝突集積で惑星に成長する,という大筋である.特に微惑星の集積が,原始星雲のガスが存在する中で起こり,太陽表面の活動性と絡んで,ガスが原始太陽から吹き飛ばされる時期などが内惑星,外惑星の形成に連なるといった,グランドシナリオを提出した.13)これは個別に増えつつある観測データを総合的に理解する段階にあった地球惑星科学に大きなインパクトを与えた.

|

| 図2 H-R図上での星の進化.ハヤシの禁止領域の限界に沿って明るさが減少する段階がハヤシ・フェーズ. |

4. 1960年代--天体核研究室と基礎物理学研究所--

当初,星と並ぶ研究室のテーマはプラズマ,核融合で,前者は宇宙線の起源を含んでいた.私が4回生の時に「核融合」が出版され,これを種本に11月祭でポスター展示をした記憶がある.1960年に大学院に入ったのが蓬茨霊運と私で,蓬茨は一年先輩の杉本大一郎とサプルメントの完成のため林に協力した.早川と宇宙線の起源を研究し,当時助手だった寺島由之助と私は天体プラズマを研究しようとしたが,彼は直ぐにプラズマ研究所に転出した.院生は星とプラズマに分かれるのが「正常な」あり方だった.M1ゼミもテキストはSpitzerとB2FHやSchwarzschildの本14)の一部だった.しかし,プラズマ分野は拡張期で就職がよく,後を継いだ天野恒雄,百田弘も次々と他に転職し,この分野は60年代後半になくなった.私自身は宇宙線起源を勉強中の1961,2年頃の準星(クェーサー)発見により,それを追いかけて急速に天体物理に移っていった.

1963年にHFB2というプレプリント15)を林から手渡され,その紹介をした.これは,1939年のOppenheimer−Snyderの重力崩壊とブラックホールの論文を観測と対比するような場面に引き出す画期的なものであった.この頃,J. A. Wheeler や Ya. B. Zeldovich がこの課題について理論物理的議論をしていたが,準星のエネルギーが核エネルギーでは不足で,相対論的重力系の形成がそれを上回るエネルギーを提供できる,というHoyle達の論点は新鮮なものだった.また1964年10月に基研で「ニュートリノ天文学」という素粒子と天体合同の研究会があり,私は1950年の林論文を含むビッグバン宇宙と残存ニュートリノの報告をした.16)その頃,林は星起源ではHeはC以上の重元素と同程度にしか作れないから,Heにはビッグバン合成が必要になるとして,ビッグバン元素合成の再考を言いだし,私がそれに取り組んだ.そこに1965年のPezias−Wilsonの「3K放射」(宇宙マイクロ波背景放射)の発見が公表された.

こうした時代の動きに小突かれて天体プラズマの初志は霧散し,60年代中頃には膨張宇宙,一般相対論などで私は仕事をするようになっていた.高エネルギー天文学と一般相対論の進展を活気づけたのは,1963年から始まったTexasシンポジウムであった.早川はよくこれらに出席して話題を教えてくれた.国内的には基研の研究会が私の研究遂行に重要な役割を果たした.

基研研究会の初期の話題は準星のエネルギー源で,武谷が音頭をとって,「パイル理論」が提唱された.これは現在でいうスターバーストの様なもので,超新星の連鎖的爆発理論である.新天体の発見には「同じカテゴリーに属する異常なものが最初に発見される」という法則性がある.これは少数でも強力なものから観測にかかるので当然である.準星のときも非熱放射にまず目が奪われ,超新星では同様に例外的なカニ星雲の集合体とみなす見方に引きずられた.その後の観測の進展では,AGN(活動的銀河中心核)は輝線や熱X線の放射が基本で,シンクロトロン放射の電波源を持つものはむしろ例外である.反省するに,銀河の観測天文学の全般的な素養がないので,「異常なもの」の同類項の探索が次にどう進展するかについて正しい判断を持っていなかったように思う.

国際的にはHFB2の影響で,星の最終段階も含めて,一般相対論的な重力崩壊への理論的関心が天体物理の前面に出てきた.日本では成相秀一がこれについて論文を書き始め,また天体核研究室で相対論を研究しはじめた冨田憲二が広島大学理論研に移った.私の学位論文も超重質量星の一般相対論的不安定性であった.実は1962年にWheelerが基研で一般相対論について何回かの連続講義をしたことがあった.中性子星,重力崩壊から量子時空までの彼の先駆的業績の講義であるが,聴講した我々にはいささか“ネコに小判”であった.数学がかっていた当時の一般相対論の専門研究では,何が“質のよい”もので,何が“質の悪い”ものかが判然としなかった.天体物理から相対論に接近すると,当時はHoyleのC場理論とかBrans−Dicke理論に出会うという変な状況にあった.こうした修正理論ではなく,一般相対論を正準形式で書いたADM論文のような,Einstein理論そのものを展開する手段の発展はなかなか見えなかった.17)山内・内山・中野の教科書が出たのが1967年であるが,重力の正準量子化への興味が前面に出ていて,天体との接点は日本ではしばらくなかった.

3K放射発見当時,私は林の示唆で宇宙起源の元素合成の計算を手掛けていたが,日本では当時まだ開拓的だったコンピュータでの数値計算で骨を折り,また軽元素核反応データをゼロから集めることで手間取った.結局,この計算の決定版とも云うべき Wagoner, Fowler, Hoyle の論文と同じ頃に私の論文18)も出たが,核データ等での差は歴然としていた.私の論文では Li, Be, B も宇宙初期起源でないかという観点を出したが,当時これは斬新な主張だった.Dも含め軽元素組成は隕石の分析から主に得られていたから,これらの起源は太陽系内での宇宙線による核破砕であると信じられていた.軽元素が宇宙初期起源でないかと真剣に議論されだしたのは,紫外線衛星COPERNICUSが星間空間にDを発見した1973年以後のことである.

会津晃と私が提案者となって1967年から70年にかけて宇宙論の研究会が基研で行われた.60年代,基研で走っていた宇宙関係の研究計画は星の進化,銀河の構造と進化,ニュートリノ天文学などの他に,地球と惑星の内部という物性との境界を目指すものがあった.初期にあった宇宙線,核融合プラズマ関係は新しい共同利用研究所に移っていた.宇宙論の研究会は途中から「宇宙論と銀河の形成」と目的が絞られた.現在はSilk質量と呼ばれる,放射粘性によるゆらぎの散逸スケールが銀河質量に近いことを発見し,放射と物質の脱結合後での水素分子形成を計算した.また原始雲収縮での水素分子による冷却について,京大と立教のグループが初めて大筋を明らかにした.19)松田卓也,武田英徳が加わり,コンピュータで数値計算が簡単になり,面白いほど結果が出た.最近これらの問題が再び詳細に調べられるようになったが,25年以上前の仕事では引用もされず,少し早すぎた感じがする.この他に,木原太郎,東述浩夫による銀河分布の統計的相関関数を出すという仕事(1969年)もこの研究会で発表されたが,これはその後このアイデアを体系的に展開したJ. E. Peeblesの業績になってしまった.この研究会の成果の一部はプログレスのサプルメントとして出版された.20)

5. 1970年代--一般相対論と素粒子宇宙--

大学紛争を間に挟んで70年代に入り日本の天体物理も拡大した.第一節で断ったように,ここには私の周辺での70年代の歴史を記す.天体核グループでの星のadvanced phaseの研究はコンピュータが主役になり中沢清,池内了らが引き継いだが,主流は京都からでた杉本グループになっていった.中沢はその後,林の太陽系研究に協力し,地球惑星科学に進んだ.また原始星の動的形成を林と初めから研究していた中野武宣は星間物質の研究に傾斜していった.我々の「宇宙論と銀河形成」の興味は,重元素を全く含まない星や重元素の濃縮過程に移っていった.松田は銀河の化学進化を学位論文にした.元素の拡散は超新星爆発によるとの観点から,池内を巻き込んで爆発残骸の膨張の論文を一緒に書いたりした.彼はその後,星間空間での泡形成を研究し,後に銀河間物質のテーマに拡大した.我々のグループは職場がバラバラになって一段落した.

この頃から重力崩壊,ブラックホールが一般相対論の課題として注目を浴びてきた.Caltechのオレンジ色カバーのプレプリントの発行数が急増し,大抵が相対論になっていくのに刺激された.当時,PrincetonとCaltechの相対論のグループに全米から優秀な大学院生が集中したといわれた程の活況を呈した.話題は準星の巨大ブラックホールと異なって,もっと定量性のある近接連星X線源の観測が結果を出し始めたことで,ブラックホールの現実感が増した.また少し後れて1975年,連星パルサーの電波観測で一般相対論のきれいな検証がなされた.一般相対論的な研究をフォローしていくと,どれもKerr時空を用いて議論されている.1972年当時,これがブラックホール時空として唯一であるという「奇妙な」証明が試みられていたが,私にはその証明の動機が真面目なものには思えず,理解しなかった.そこで,回転を持つこの解以外のものを出すという目標をたてた.そして当時は全く無視されていたErnst形式に着目して,Kerr解を含む整数で分類される一群の厳密解シリーズ(T−S解)を1972-3年に冨松彰と見いだした.21)観測的には現在でもブラックホール時空がKerr解かどうか探ることはできない.しかし,いわゆる裸の特異点を許さないという数学的要請がKerr解の唯一性を導くことは,その後の証明で完結した.T−S解が動機となって,この厳密解問題はソリトンの数学と同一であるとの認識に達した.定常軸対称でのEinstein方程式は,ソリトンと同じ2次元空間上の非線形方程式である.その対応で云うと,1978年頃にT−S解は多重ソリトンのシリーズであることがわかった.22)こうしてT−S解は数理物理の研究に刺激を与えた.ブラックホールがどんな時空解になるかは解決済みでなく,重力崩壊を実際に解いてみなければ判らない,という見解を私は周辺に話していた.これは当時も主流の見解ではなかったが,こうした風潮が重力崩壊を数値計算でやってみるという仕事を若い人を啓発することになった.1979年,ADM形式と数値計算を組み合わせて先駆的な仕事をした.23)またその後,佐藤勝彦のアイデアを定式化したワームホール形成(1982年),膨張宇宙のゲージ不変な摂動(83年)ブラックホール摂動での重力波放出(84年),などの研究を推進した中村卓史,前田恵一,小玉英雄,佐々木節,等は本格的な一般相対論の研究を日本に根付かせた.重力崩壊の数値計算に参加した観山正見はその後天体物理のシミュレーションで活躍する.

1974年のチャームの発見前後での素粒子標準理論の確立は天体物理にとっても大きな意味を持った.星の物理には中性カレントは折り込み済みであったが,現象論的パラメターの数値が確定した.さらに膨張宇宙を温度が1GeV以上の時期に理想気体の状態方程式で遡ることが正当化された.このことは「物事をよく考えない連中が結局正しかった」ということなので,現在は殆ど指摘されないが,こうなる直前にはハドロンの弦模型に基づいた温度には最高値があるという説に熱中していた.弦模型の熱力学として理論的には結構面白いこの議論に終止符を打ち,単に理想気体でよいとなったのは電弱理論とQCDのおかげである.

標準理論とその延長上でのGUT(大統一理論)を超高エネルギーの宇宙初期状態に適用する考察が始まった.現時点で整理した課題を次節で述べることにして,ここでは当時の自分の周辺であったことを記す.一年間のBerkeley滞在後,基研に帰って間もなくチャーム騒動(74年)があったが,当時多くの理論屋を惹きつけていたものにS. Hawkingのブラックホール蒸発があった.私もこれに関心を持ったが,場の量子論の勉強におわった.その頃,佐藤(勝)が宇宙現象でのHiggs粒子の効果を考えているので議論して欲しい,とやってきた.彼はそれまで中性子星物質,超新星,r-プロセス(中性子吸収による重元素合成過程)等の星の終末を研究テーマとしていて,WS (Weinberg−Salam)理論をよく勉強していた.彼と一緒にHiggs粒子の効果を論文にしたが,24)その後彼は引き続き弱作用粒子の質量と寿命を宇宙現象から現象論的に狭めていくという仕事をし,素粒子宇宙論に本格的に入っていった.これらについて「自然」に解説を書き,25)1977年には海外でも講義をしたが,当時は学界の関心がそこにないことを知った.

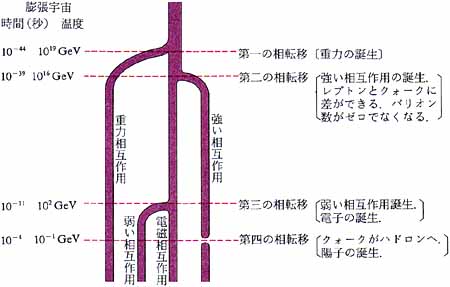

1978年に素粒子の国際会議が東京であり,WS理論の大成功とGUTが喧伝された.陽子崩壊,宇宙バリオン数生成,等のGUTの予言が確認される日が間近に迫った緊迫感があった.26)吉村太彦のバリオン数の論文,KAMIOKANDE計画等,日本も中心となり熱気があった.この興奮冷めやらぬ内に書いた「自然」の解説(1978年)に登場するのが図3である.25)これはGUTの説明で,エネルギー(横軸)と相互作用の強さを描いた図を縦にして,エネルギーと一緒に時間を入れただけのものである.この「力の分岐発展図」は1980年代の素粒子宇宙論流行の中で繰り返し登場した.我々は英文の論文にもこの図を用いたので,あちらの解説本にまでこの図が登場し,その翻訳本で再上陸もした.

1980年の春に軽いニュートリノ質量が検出されたという報道があった.これは私が1964年に勉強した課題である.早速,高原文郎と構造形成の論文を書き,その年の暮れのTexasシンポジウムに招待された.27)ニュートリノ等の暗黒素粒子がこの会のメイントピックスであったが,A. Guth のインフレーション説が話題になりかけていて,夜の分科会,サテライトの会議で彼の話に多くの人が聞き入ったが,どう評価するか皆迷っていた.これが爆発的に流行り出すのは新インフレーション説になり,場の量子論真空の量子ゆらぎで天体構造形成の種である密度ゆらぎが形成される,という理論が追加されてからである.28)80年夏にコペンハーゲンから帰った佐藤(勝)は旧インフレーションでのバブル膨張ではうまく相転移は完結しないと言っていた.何れにせよ,モノポールを薄める動機といい,この説はマッチポンプであるというのが私の第一印象で,当時物理学会の特別講演でもそのように紹介した記憶がある.

|

| 図3 初期宇宙での温度降下によって真空の相転移が起こり相互作用が分化してきたという,現代の「力の統一理論」のパラダイムを表現した図.25) |

6. 現状と未来

1980年以後については歴史を離れて私が関心を持つ事項についてコメントする.

(イ)素粒子宇宙論の憂鬱28)

「1984年の虚脱感」ということを私は言ってきたが,この頃にGUT理論への緊迫感が遠のいたことを指す.勿論,嘘となったわけでもないが,Higgs部分の具体的構造などが当分確定しない雰囲気になった.素粒子宇宙には新粒子論と真空理論の課題がある.前者の代表は暗黒物質,宇宙バリオン数,後者は大別して位相欠陥(モノポール,宇宙ひも等)とインフレーション説にわかれる.真空部分の不定さはインフレーション説の研究を繁盛させたが,物理としては押さえどころがないことを認識する結果に終わって,白けてしまった.マッチポンプ的でないポジティブな主張はゆらぎ生成だが,1992年のCOBEで観測されている振幅を予言する能力を持っていない.Friedmanモデルで許されるHarrison−Zeldovich型に近いスペクトルを導くことは必要条件を満たすに過ぎない.Einstein方程式に真空エネルギーがどう入るか,あるいは真空エネルギーの絶対値に意味があるのか,こうした問題はくりこみ理論の時もやり過ごした,場の量子論の大問題である.また,これは現在の宇宙項問題とも絡む.宇宙の問題になった途端にこの物理学上の歴史的難問が軽く扱われている印象を持つ.ともかく課題山積で挑戦的分野ではあるが,一通り荒らし回った後で意味のある前進をするのは大変である.一様等方時空は量子宇宙での「選択」である可能性もあり,量子宇宙とインフレーション期を分離して考えねばならない必然性も定かでないと思う.何れにせよ実証が遠のいた現在,現実をどう押さえるかは憂鬱な事態である.

(ロ)大規模構造とlook-backの観測

1981年頃から話題になった銀河分布の大規模構造の発見は,今後さらにSDSS (Sloan Digital Sky Survey)などの観測で明確になっていくであろう.またスバルを初め大型望遠鏡の活躍で,ますます古い原始銀河をlook-backすることが可能になる.またlook-backの限界である宇宙マイクロ波背景放射のゆらぎの観測が,大立体角でのCOBE衛星での観測から小立体角での地上観測に移り,着実に進みつつある.これら天文学的look-back観測はしばらくは順調に結果を出すであろう.ただし観測の進展は多様性を確認し,物理学が好む単純さは失われていく可能性もある.いちいち騒いで狼少年にならない注意がいる.理論的な考察で欠けているのは,ちゃんと星を含む銀河をどう作るかである.これは単純な重力系の問題でなく,原子分子,放射過程の絡んだものであろう.

(ハ)高エネルギーガンマ線

SN1987A出現はKAMIOKANDEと日本のX線天文学に幸運な贈り物であったし,また,生の観測データを有効に宇宙物理の発見にもっていける理論的素養が日本に存在することを世界に実証した(このテーマは別項参照).この際,この天体からの高エネルギーガンマ線をNewZealandで観測する実験に私は関わった.29)これはKAMIOKANDEの発見に刺激されて何か観測をしたいという実験家のフィーバーがもたらしたもので,たまたま私が1977年に書いた話がきっかけになった.超新星爆発で形成された中性子星や膨張する残骸雲で宇宙線が発生すれば,濃い物質で囲まれた爆発直後では,それがシャワーをつくって高エネルギーガンマ線やニュートリノとなるという話である.やや紛らわしいポジティブイベント一回以外は上限を押さえただけであったが,この経験はAustraliaでのCANGAROOを生み出す動機になったし,さらに宇宙線望遠鏡に進展している.

(ニ)重力波実験

病に倒れた早川が晩年情熱を傾けて立ち上げたのがレーザー干渉系重力波検出であった.平川浩正が先駆的に70年代に方形アンテナ等での実験を始めていたが,実験室からはみ出る大型化を考えればレーザー干渉系に将来性があるという世界の風潮に沿ったものである.

(ホ)観測実験との共同を

1960年代は素晴らしい「宇宙の発見の時代」だった.クェーサー,3K放射,パルサー,ブラックホール発見や,「検出」が話題になった重力波や太陽ニュートリノといった課題が登場して観測と理論の双方で天体物理の枠が広がり,しかも物理学者の活躍する舞台が用意された.こんな観測上の研究が日本でできるとは私は当時考えたこともなかった.しかし経済と技術で豊かになった日本の観測実験は,現在,世界一を目指せる可能性を持っている.このことは,これまで我々理論家の周辺ではお手本であった「林スタイル」での研究だけでなく,積極的に観測実験とも絡んで理論研究も進める「早川スタイル」の研究の環境ができてきたことを意味する.宇宙物理のテーマは観測可能性を第一条件にしていることを歴史は教えている.30)次の世代に期待したいものである.

参考文献

- 早川幸男:天文月報 63(1970) No. 4.

- M. Taketani, T. Hatanaka and S. Obi: Prog. Theor. Phys. 15(1956) 89.

- 早川幸男:基礎物理学の進展,基研創立15周年シンポジュウム記録(1967) p. 114.

- 林忠四郎:湯川秀樹博士追悼講演会記録(理論物理学刊行会,1982).

- S. Hayakawa, K. Ito and Y. Terashima: Prog. Theor. Phys. Suppl. No. 6 (1958).

- 林忠四郎,杉本大一郎,佐藤文隆:自然(中央公論社,1980)8月号(佐藤:『宇宙のしくみとエネルギー』朝日文庫(1993)に再録)).

- H. Sato: Dark Matter in the Universe, ed. H. Sato and H. Kodama (Springer 1990)−Yukawa and Dark Matter.

- 早川幸男,林忠四郎:『核融合』岩波講座現代物理学,第2版(岩波書店,1959).

- E. M. Burbidge, G. R. Burbidge, W. A. Fowler and F. Hoyle: Rev. Mod. Phys. 29(1957) 547.

- C. Hayashi, R. Hoshi and D. Sugimoto: Prog. Theor. Phys. Suppl. No. 22 (1962).

- C. Hayashi: Publ. Astron. Soc. Jpn. 13(1961) 450.

- C. Hayashi: Annu. Rev. Astron. & Astrophys. 4(1966) 171.

- 林忠四郎:月・惑星シンポジュウム,第5回(宇宙航空研究所,1972).K. Nakazawa and Y. Nakagawa: Prog. Theor. Phys. Suppl. No. 70 (1981)(林還暦記念号)11. C. Hayashi, K. Nakazawa and S. Miyama, ed.: Prog. Theor. Phys. Suppl. No. 96 (1988).

- M. Schwarzschild: Structure and Evolution of the Stars (Princeton Univ. Press, 1958).

- F. Holye, W. A. Fowler, G. R. Burbidge and E. M. Burbidge: Astrophys. J. 139(1964) 909.

- 素粒子論研究30(1964) No. 3−Neutrino Astronomy 研究会報告.

- 佐藤文隆:素粒子論研究 36(1967) 385 参照.

- H. Sato: Prog. Theor. Phys. 38(1967) 1089.

- T. Matsuda, H. Sato and H. Takeda: Prog. Theor. Phys. 42(1969) 216. T. Hirasawa: ibid. 523.

- Prog. Theor. Phys. Suppl. No. 49 (1971).

- A. Tomimatsu and H. Sato: Phys. Rev. Lett. 29(1972) 1344; Prog. Theor. Phys. 50(1973) 95.

- A. Tomimatsu and H. Sato: Prog. Theor. Phys. Suppl. No. 70 (1981) 215.

- T. Nakamura: Prog. Theor. Phys. No. 70 (1981) 202.

- K. Sato and H. Sato: Prog. Theor. Phys. 54(1975) 912, 1564.

- 佐藤文隆,佐藤勝彦:自然(中央公論社,1976)6月号,(1978) 12月号,(1981) 6月号.

- 佐藤文隆編:『宇宙論と統一理論の展開』(岩波書店,1987).

- H. Sato: Proc. 10th Texas Symp., ed. R. Ramaty and F. Jones, Ann. NY Acad. Sci.(1981) 43.

- 佐藤文隆:科学 62(1992) No.7; 天文月報 85(1992) No.11, 86(1993) No. 9. S. ワインバーグ:『宇宙創生はじめの三分間』(ダイヤモンド社,1995)解題.

- 佐藤文隆,政池 明:学術月報 (1990) No. 4, 367.

- 佐藤文隆:『宇宙物理』岩波講座現代の物理学11(岩波書店,1995).