|

|

| 50年をかえりみる |

量子エレクトロニクスの変遷

霜田光一*

1. 量子エレクトロニクスとは

量子エレクトロニクス (quantum electronics) という言葉が最初に現れたのは,1959年9月にNew Yorkの郊外で開かれた量子エレクトロニクス国際会議である.電波分光学やメーザーの発展によって,分光学とエレクトロニクスの境界領域,連合領域が成長して来た.そこで,原子や分子のような量子系と電磁波との間の共鳴現象とそのエレクトロニクス的応用がこの会議の主題であった.すなわち,量子エレクトロニクスとは,分子・原子・原子核などと電磁波とのコヒーレント相互作用を通信・制御あるいは計測に利用する学問・技術であるということができる.もっと砕いて言うと,電子技術として知られているエレクトロニクスに相当する量子技術である.メーザーの発明により気体や結晶の中の原子の働きを利用して,マイクロ波を発振したり増幅したり変調したりすることが可能になり,より短波長の赤外や可視光への発展,すなわちレーザーが期待されていた.

学術用語としての量子エレクトロニクスは1959年に誕生したが,研究としては,ちょうど50年前に核磁気共鳴の研究に始まった.分光研究へのエレクトロニクスの利用はずっと以前からあったし,原子線・分子線磁気共鳴の研究も1930年ころから行なわれていた.しかし電気回路に及ぼす原子(原子核)の能動的作用やコヒーレント効果や非線形相互作用が意識的に追及されたのは,核磁気共鳴の研究からであった,と筆者は考えている.

2. 磁気共鳴

常磁性磁気共鳴は1944年にZavoiskyによって観測されたのが最初1)であり,強磁性磁気共鳴が1946年Griffiths によって観測されて,2)それ以来電子スピン共鳴の研究が盛んになった.しかし,それらは固体内の磁性イオンのエネルギー準位や緩和現象が研究対象であった.核磁気共鳴でも研究の主目標は同様であったかも知れない.しかし,1946年Blochが最初に実験した核誘導3)は,陽子の磁気モーメントが首振り運動(precession)してコイルに起電力を生じる電磁誘導であった.そして,断熱高速通過(adiabatic fast passage)による過渡的な誘導放出さえ観測されている.4)

続いてBloembergenらは核磁気共鳴の実験で,飽和効果,コヒーレント過渡現象といった量子エレクトロニクス的効果を研究している.5)Hahnが1950年に実験したスピンエコー6)は非線形コヒーレント効果が生じる誘導放出であるということもできる.さらに,反転分布による誘導放出の確認も,Purcellらによって1951年,核磁気共鳴で実験された.7)しかし,核磁気モーメントは非常に小さく,それ故に水などの液体中で緩和時間が長く,過渡的反転分布の生成ができたのであるが,放出されるエネルギーは非常に小さくて,増幅作用には程遠かった.

このころの日本における実験物理研究室の実情は,戦前の装置や器具を集め,軍放出品を利用して実験装置を作ったりして,どうにかこうにか実験的研究を再開した有様であった.大学の1実験研究室が使える年間予算は真空ポンプ1台か2台の費用にすぎなかった.8)このような状況で,日本の磁気共鳴の研究は1949年4月の第4回年会で伊藤順吉と筆者らが強磁性共鳴の実験を,同年10月の物性論分科会で神田貞之助らが核磁気共鳴の実験を報告したのが最初であった.その後研究グループの数が増加して,1953年の第8回年会では,磁気吸収という分科で約20の研究発表があり,後に分科名は磁気共鳴と改称された.

同年9月には,理論物理学国際会議の直前に日光で分子物理学シンポジウムが小谷正雄,柿内賢信,荒木源太郎によって企画・開催され,Townes, Bloembergen, Anderson という後にノーベル物理学賞を受賞する量子エレクトロニクス関係の研究者も参加していた.これによって日本の理論的実験的研究者が受けた刺激とその影響には,計り知れないものがある.そして,上記の3氏は,日本の物理学者やその研究の良い理解者となっている.しかし,当時の日本の研究内容は主に物性物理的なもので,量子エレクトロニクス的な研究はほとんど行なわれていなかった.

磁気共鳴ではないが,量子エレクトロニクスの研究としては,原子周波数標準,いわゆる原子時計の研究がある.標準電波の基礎研究として,1951年から3年間,文部省科学研究費・綜合研究「精密周波数標準」が認められ,その分担研究としてアンモニア分子のマイクロ波スペクトルを利用する原子時計の研究が,東京大学,京都大学,電気試験所などで行なわれていた.

3. メーザー

量子エレクトロニクスの研究が内外で本格的になったのは,なんといっても,メーザーの発明以後である.回路損失に打ち勝って,正味の増幅を実現したのがメーザーである.1954年,アンモニア分子線メーザーの発振に成功したTownesは「誘導放出によるマイクロ波増幅」の英語である“Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation"の頭字語をつくり,“MASER"と名付けた.9)

反転分布による負吸収はすでに1924年にTolmanが論じているし,1940年以来Fabricantらの実験が知られている.しかし,これらの研究では,誘導放出は光子数の増加,あるいは光エネルギーの増大として考えられていて,入射光と放出光の間のコヒーレンスは認識されていなかった.光強度の増強ではなくて,光振幅のコヒーレント増幅が考慮されるようになったのは,電波技術が分光学に導入されてからである.

電波分光学の研究が発展するにつれて,日本でも反転分布を作ってマイクロ波を増幅する可能性が議論されたことはあるが,積極的な実験計画はなかった.米国とソ連(当時)の少数の研究室では実験が進められていた.Columbia大学ではTownesが1951年,不均一電場を使ってアンモニア分子の反転二重項の下準位の分子を除去し,上準位の分子を集めてメーザーを作る実験を始めた.これが最初に公開発表されているのは,前述の分子物理学シンポジウムの後で開かれた武蔵野通研における講演会の質疑応答の記録10)である.他方,Lebedev研究所のBasovらは,独立に似たような研究を1952年から進めていたが,線形分子CsFを使っていたので,増幅利得が上がらないでいた.Townesらがアンモニア分子のメーザー発振に成功したとの知らせを聞いて,すぐにアンモニア分子で実験し,メーザー発振の追試に成功した.

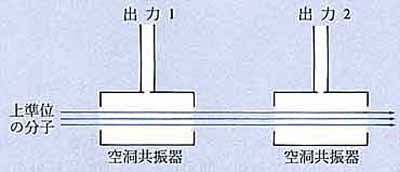

メーザーは高分解能のマイクロ波分光計,低雑音のマイクロ波増幅器,あるいは高精度の周波数標準として注目された.しかし,原子や分子の固有エネルギー状態間の量子遷移がどうしてコヒーレント増幅作用を生じるか,メーザーの研究者にも理解されていなかった.筆者は,2準位系の原子(または分子)が入射波の摂動によって,コヒーレントな振動双極子モーメントを持つことを明らかにし,それによってメーザーの諸特性を論じた.11)Lambも同じような半古典的メーザー理論を立てていた.その論文は発表されなかったけれども,後に発展して気体レーザーの基礎理論 (Theory of an Optical Maser)12) となった.2準位原子にコヒーレントな双極子モーメントができることは,いまでは量子エレクトロニクス研究者の常識になっているが,一般にはなかなか受け入れられなかった.そこで,それを納得させ,2準位原子のコヒーレンスを検証するために,次のような実験が行なわれた.それは図1のように,二つの空洞共振器を上準位のアンモニア分子線が通り抜けるようにして,二つの空洞共振器に生じるマイクロ波をそれぞれ観測する実験である.13)

もし,在来の標準的解釈にしたがって,上準位のアンモニア分子が不連続的にマイクロ波光子を放出するならば,第1空洞で光子を放出した分子は下準位に落ちているので,もはや第2空洞で光子を放出することはない.第2空洞で光子を放出するのは,第1空洞で光子を放出しなかった分子だけである.したがって,第2空洞にはマイクロ波が発生されるとしても,その周波数は第1空洞のマイクロ波の周波数とは全く無関係になる筈である.ところが実験結果は,第1空洞の共振周波数を変えると第1空洞に発生するマイクロ波の周波数が変わり,第2空洞の共振周波数は固定したままなのに,第1空洞と同じ周波数のマイクロ波が第2空洞に観測されたのである.これは,第1空洞でアンモニア分子に振動双極子モーメントが作られ,振動双極子モーメントを持った分子が第2空洞に入ってコヒーレントなマイクロ波を放射したことの決定的な証拠である.

このようにメーザー媒質の原子や分子は波動的にコヒーレントに振る舞うが,同時に粒子性を現し,メーザー増幅器に雑音を,メーザー発振器に周波数揺らぎをもたらす.メーザーにおける量子雑音の最初の理論は,Fulbright交換教授として1956年に来日したTownesとの共同研究で高橋秀俊を中心にして行なわれた.14)熱雑音によるメーザー発振線幅は半古典的理論で与えられていた11)が,量子雑音によるメーザーとレーサーの発振線幅の理論がこれ以来発展して行った.

|

|

図1 二つの空洞共振機を持つメーザー. |

4. レーザーの出現

原子や分子のマイクロ波スペクトルは例外的に長波長に現れたスペクトルであって,大多数のスペクトルはもっと短波長の赤外から紫外域にある.そこでメーザーの原理でより短波長を発振しようという研究が各国の研究者によって始められた.筆者らはフォルムアルデヒド分子のミリ波メーザー分光を実験した後で,この分子でサブミリ波メーザーをつくる準備をしていた.15)一般にメーザーの発振は波長が短くなるほど困難が著しくなるが,SchawlowとTownesは,波長に比べてずっと大きいFabry−Perot型共振器を使うことによって,赤外や可視域でメーザー発振が可能になることを1958年に発表した.16)

これによってメーザーの研究は益々盛んになっていたが,メーザーに対する内外の批判も高まっていた.たとえば,メーザーはMoney Acquisition Scheme for Extended Researchであるとか,Means of Acquiring Support for Expensive Research ではないか,と言われたりした.しかし残念ながら,日本ではメーザーの研究だからといって研究費が出易かったということはなかった.このころ,大学の理学部でメーザーの研究をしていたのは東大物理だけで,他には東北大通研,電波研,電気試験所でルビーメーザーの研究を漸く開始したところだったと思う.メーザーの研究は技術的応用研究と見做され,物理の世界では異端視されていた.

その顕著な実例は1959年の Physical Review Letters の巻頭言である.17)そこでは,メーザーについて次のように書かれている.

“The number of Letters on this subject submitted to us has become unusually large. Moreover, many of the maser papers we receive contain primarily advances of an applied or technical character and are thus suitable for other journals."

1960年6月,ルビーレーザーの発振に成功したMaimanはその速報を Physical Review Letters に投稿したが,掲載を拒否されてしまった.その理由は,上記の巻頭言にある編集方針から見て技術的過ぎて物理的内容に乏しいとされたようである.一説には,投稿前に新聞報道されたからだとも言われている.とにかく,レーザー発振の最初の論文は1960年8月,Natureで受理されて日の目を見た.18)

それまでのメーザーの研究者だけでなく,マイクロ波の研究者・技術者,光学や光物性の研究者などもレーザーの研究に参入して,レーザー研究のブームになり,量子エレクトロニクスは面目を一新した.マイクロ波では光子エネルギーhnは常温の熱エネルギーkTよりずっと小さいので,あまり量子効果が現れないが,可視光ではhnがkTよりずっと大きく,赤外では同程度になるので,量子エレクトロニクス特有の現象が著しくなるからである.日本物理学会の年会と分科会で,1960年まではメーザーの研究報告は原子分子(実験)の分科で発表されていたが,1961年の年会から量子エレクトロニクスの分科が設けられた.

1961年の年会では,筆者らの東大と理研の研究発表の他には,ルビーメーザーの研究発表が日電,通研,東北大からあっただけであるが,1962年の年会ではレーザーの研究報告がNHK,日電,東大工,日立,東芝,理研半導体研,東大生研からも発表されるようになった.そしてJ. Phys. Soc. Jpn. に載ったレーザーの論文は,1961年の久保田観治らのルビーレーザー発振の速報19)が最初であった.

当初はレーザーの発振技術が量子エレクトロニクスの主な研究テーマであったが,やがてレーザー発振のモード特性,動的特性,コヒーレンス,レーザー光によるいろいろの非線形光学効果の研究に発展して行った.そして,在来のエレクトロニクスや光学技術の限界を越える量子エレクトロニクスの可能性が期待された.

5. レーザーの発達

レーザー誕生の翌年に,量子エレクトロニクス分科が物理学会で認められたが,さらにその存在意義を明確にする「量子エレクトロニクス講習会」が1964年7月に開催された.講習会のテキストは,その中の1編を除き12編が修正加筆されて1965年に出版されている.20)

その序文では次のように述べている.“量子エレクトロニクスではメーザー作用自体の研究のほか,メーザーやレーザーを通信,物性研究,光学などに応用する技術が発達しつつある.その他にも,原子核物理,プラズマ物理,天文学,地球物理,精密計測,医学生理学,電子計算機,分光分析,高速度写真,顕微鏡写真,ホログラフィー,化学反応など,いろいろの分野への応用が注目されている.”

そして,第1編概説の中では“したがって,量子エレクトロニクスとは,一般に原子分子などと電磁波との相互作用における非線形現象・飽和効果などを用いる技術であると定義するのがよいかもしれない.要するに量子エレクトロニクスとは,原子・分子などの量子力学的定常状態の間の遷移を利用して,高周波を増幅,発振または検波し,通信,測定,情報処理などに応用する技術である.メーザー,レーザーのほか,非線形光学,光や赤外でのパラメトリック効果などの基礎と応用とが量子エレクトロニクスの主な分野であろう.”と書かれている.1960年代前半の量子エレクトロニクスの具体的研究内容の詳細は,この文献20)を参照していただくことにして,ここでは省略する.

日本の量子エレクトロニクス研究も活発になり,研究者の数も研究テーマも増加してきた.1964年の第19回年会における量子エレクトロニクス分科では,36件の原著講演が発表され,1965年春季の日本物理学会と応用物理学会の合同講演会における量子エレクトロニクス分科では22件,1965年の第20回年会では39件が発表された.その大部分の研究内容はレーザーまたはメーザーの実験と理論であったが,誘導ラマン散乱,光混合などの数件の非線形光学の研究や,少数ではあるが光ポンピングとレーザー分光の研究も発表された.

レーザーの種類も固体(結晶)レーザー,気体原子レーザー,ガラスレーザー,Ramanレーザー,半導体レーザー,気体分子レーザー,イオンレーザーに引き続いて,1960年代の後半には,光パラメトリック発振器,色素レーザー,カラーセンターレーザーなど波長可変レーザーが登場するようになった.そして,レーザー応用の研究もレーザー加工,レーザー計測(干渉計やレーダー),レーザー通信,ホログラフィー,レーザープラズマ,レーザー医学などが始まった.

工学系のレーザー研究者も多くなり,各種のレーザーの開発も盛んになったので,筆者の研究室は研究テーマを次第にレーザー物理,とくにレーザー分光に移して行った.初期のレーザー分光は,固定波長レーザーを光源にして限定されたスペクトルだけを研究していたが,1965年からはZeeman同調レーザー21)や,被測定分子のStark効果を使って22)かなり広い周波数範囲でマイクロ波分光並の高分解能の分光測定ができることを実証した.

レーザー周波数安定化の研究は,1963年,MITその他で始められたが,Lambディップを使っても期待した程には安定度が上がらなかった.そこで,3.39μmでのレーザー分光測定と理論的考察から,メタン分子の吸収線が非常によいレーザー周波数標準になることを見出し,1967年の秋季分科会で講演して論文も発表した.23)その後,各国の研究の結果,メタン安定化レーザーは,今日もっとも安定度の高い周波数および波長標準と認められている.

その他,1965年ころから筆者の研究室で研究したテーマは,誘導ラマン散乱の角度分布,レーザー光の自己集束,自己位相変調,高次の飽和効果などであった.

6. 特定研究「量子エレクトロニクス」

1968年度から3年間にわたって,文部省科学研究費特定研究に「量子エレクトロニクス」が採択されて,広義の量子エレクトロニクス関係の研究が推進された.当時の状況を知るために,初年度の分担課題と分担研究代表者を下記に列挙する.

-

光伝送モードの諸特性とレーザーによる励振制御に関する研究

虫明康人ほか2名

-

有機物レーザー用新材料の開発に関する研究

和田正信ほか4名

-

半導体および半金属の非線形磁気光学効果の研究

仁科雄一郎ほか5名

-

レーザー光制御と光計算素子

西沢潤一ほか5名

-

非線形光学効果を利用したレーザー光波の高速度変調および復調の研究

稲場文男ほか3名

-

レーザースペクトル分析による疾患診断

渥美和彦ほか3名

-

光パルス発生素子の開発研究

神山雅英

-

気体レーザーによる分光学

霜田光一ほか2名

-

レーザーによる高分解能ラマン分光の研究

島内武彦ほか4名

-

光通信用基本素子の開発研究

斎藤成文ほか3名

-

レーザー物質の光物性

塩谷繁雄ほか3名

-

レーザー光の偏向

青木昌治ほか4名

-

ホログラフィーの研究

田中俊一ほか7名

-

固体の非線形光学物性

田中昭二ほか4名

-

コヒーレンス光学の研究

小倉磐夫ほか7名

-

レーザーによる固体の非線形分光学の研究

矢島達夫ほか4名

-

光ポンピングによるゼーマン遷移とコヒーレンスの総合的研究

小川 徹ほか9名

-

高性能ガラスレーザーの開発

山中千代衞ほか7名

-

遠赤外レーザーに関する研究

吉永 弘ほか2名

-

コヒーレント光学系によるデータ処理装置の研究

藤田 茂ほか4名

-

レーザーによる磁気共鳴の研究

伊達宗行ほか4名

-

レーザーによる誘電体の研究

犬石嘉雄

-

レーザー光学回路系の研究

熊谷信昭ほか2名

-

加工,溶接および熱測定への応用

難波 進

-

レーザーによる電離層の研究

広野求和ほか2名

-

光計算機に関する研究

北浜安夫ほか6名

-

高出力レーザーによる電離現象並びにレーザー発振管の性能向上に関する基礎研究

浅見義弘ほか17名

-

レーザービームの空間伝搬特性の研究

宇田新太郎ほか8名

要するに,この特定研究では各大学におけるレーザーの研究とレーザーを使う研究をすべて採り入れている.それまでは別々だった分野の研究者を組織して,1970年の国際会議に備えたのであった.

7. 1970年代の国際会議と研究計画

量子エレクトロニクス国際会議(IQEC)は,第3回をParisで開催した他は米国で開かれていたが,第6回が1970年9月京都で開催された.この会議は日本の研究者に大きな影響を与えただけでなく,量子エレクトロニクスの新しい流れを見出したことでも意義深いものであった.前述のように,各種のレーザーが1960年代に開発されていたけれども,第6回のIQECでは,予想外に多くの新しいレーザーが発表された.

もっとも注目されたのは,室温連続発振する半導体レーザーであるが,色素レーザーの連続発振,ガラスレーザーの連続発振,水素分子の真空紫外レーザー,Xe2エキシマーレーザー,大気圧横放電CO2レーザー,サブピコ秒パルス発生というように,飛躍的な研究成果が報告された.スピンフリップRamanレーザーとガスダイナミックレーザーの連続発振も,国際会議ではこのとき初めて発表された.この後今日までの25年間には,平均して年に1つの新型レーザーも現れていない.レーザーの発明競争はここで終わって,1970年代からはレーザーの性能向上や,使用法の研究開発が主流になったということができる.

そして,次の第7回IQECは1972年5月,カナダのMontr![]() alで開かれ,波長可変レーザーや半導体レーザーの将来性に関心が集まって討議された.しかし,この会議での最大の関心事は,近代的内燃機関(Modern internal combustion engine) と題するTellerの特別講演であって,1,200人余りの聴衆が集まって大会場にも入り切れなかった.これは,レーザー爆縮(implosion)による核融合計画の原理の発表であって,重水素−三重水素の直径1mmの液滴にレーザー光を照射して10分の1に圧縮すると,密度は1,000倍になり,最小10kJのエネルギーで核融合反応を起こすことができる,という構想である.核融合発電の実現までには困難な未解決の問題が多いが,宇宙ロケットに応用する可能性もあると述べられた.

alで開かれ,波長可変レーザーや半導体レーザーの将来性に関心が集まって討議された.しかし,この会議での最大の関心事は,近代的内燃機関(Modern internal combustion engine) と題するTellerの特別講演であって,1,200人余りの聴衆が集まって大会場にも入り切れなかった.これは,レーザー爆縮(implosion)による核融合計画の原理の発表であって,重水素−三重水素の直径1mmの液滴にレーザー光を照射して10分の1に圧縮すると,密度は1,000倍になり,最小10kJのエネルギーで核融合反応を起こすことができる,という構想である.核融合発電の実現までには困難な未解決の問題が多いが,宇宙ロケットに応用する可能性もあると述べられた.

レーザー核融合が可能であるとの議論は以前からあったが,BasovがLiDのターゲットにレーザー光を照射して,数十個の中性子放出を観測したことを1968年の第5回のIQECで報告して以来,現実的な研究計画が各国で始まっていた.日本では,大阪大学レーザー工学研究施設での予備的研究の後,1976年にレーザー核融合研究センターが設立され,国際的に注目される研究成果を上げている.

レーザーによる同位体分離の実験は1966年ころから行なわれていたが,当時のレーザーは波長も制御できないし,出力も不十分だったので,成功しなかった.レーザー技術の進歩によって,必要な波長の大出力レーザーで実験できるようになり,1974年の第8回のIQECでは,その実験結果と在来法との比較が論じられた.

IQECの他に,レーザー応用,半導体レーザー,ファイバー通信,集積光学,レーザーレーダーなどの国際会議もこの頃から開催されるようになったが省略する.第1回のレーザー分光国際会議は1973年,Coloradoで開催され,筆者は二重共鳴レーザー分光の招待講演を行なった.他には,分光用波長可変レーザー,超高分解能レーザー分光,コヒーレント過渡分光,レーザー周波数測定などが発表された.第2回はフランスで1975年に開催され,この時はDoppler広がりのない2光子吸収がホットな話題となり,さらにレーザー誘起蛍光分光,二重共鳴その他の非線形レーザー分光が討議された.第3回は1977年に米国のWyomingで開催され,単一原子検出,Rydberg原子分光などが新しい話題となった.そして1979年,ドイツで開かれた第4回の会議以来,レーザー冷却とトラップ,さらにはその応用が中心的テーマになっている.

理化学研究所では1976年から「レーザー科学特定研究」を推進し,1977年に「レーザー科学研究グループ」が組織された.1977年から1979年まで文部省科学研究費特定研究「レーザー分光による励起状態の科学」が実施され,その成果報告として「レーザー分光」が出版されている.24)これと同じ1977年から3年計画で特定研究「光導波エレクトロニクス」が工学関係の研究者によって進められた.物性研では,1979年から6か年計画で極限物性部門の極限レーザーの設備充実が行なわれ,引き続き研究開発が進んでいる.1975年に創立された分子科学研究所でも,1976年から「高精度分光・超高速度パルス観測システム」などの大型研究設備が逐次整備されて,活発なレーザー分光研究が展開された.その他,電子技術総合研究所,計量研究所,企業の研究所,大学付置研究所などでも,レーザーに関するさまざまな研究が進められた.

学会関係では,電気学会には早くから量子エレクトロニクスの調査研究委員会が作られ,日本学術会議の電気研究連絡委員会には,1972年4月に「量子エレクトロニクス分科会」が設けられた.応用物理学会には,1974年4月に「量子エレクトロニクス研究会」が設立され,委員100名程度で現在に至るまで先導的活動を続けている.国際的には,ICSUの国際純粋および応用物理学連合(IUPAP)に1975年,量子エレクトロニクス委員会(C-17: Commission on quantum electronics)が設立され,国際会議や国際共同研究の推進,連絡に当たっている.

量子エレクトロニクスの研究者の数も研究範囲も,一時停滞したことはあるが,年々増加している.そこで,学会講演も論文もシンポジウムや研究討論会も数え切れない程になっているが,最近の研究については,研究テーマを特定すれば情報検索が容易になっている.しかし,量子エレクトロニクスの全貌を把握することは困難である.そこで,どうしても私見に偏るが,次に1980年代以降の量子エレクトロニクス研究の主流を探ってみたい.

8. 最近のレーザー

まず特筆しなければならないのは,半導体レーザーの進歩である.初期の半導体レーザーは,動作が不安定で出力の空間的時間的コヒーレンスも悪く,寿命も比較的短かった.半導体素子製造技術の進歩にともない,信頼性が高く,再現性のよい半導体レーザーができるようになって,いろいろの構造の半導体レーザーが研究開発された.活性領域の幅を狭くし,分布Bragg反射器(周期構造)を作り込むことによって,1973年に単一モード発振が実現された.1975年には量子井戸構造の半導体レーザーが発振した.そして1970年代には劣化機構の解明と対策が進んで,半導体レーザーの寿命は飛躍的に向上して行った.面発光半導体レーザーは,1979年に低温でパルス発振,1988年には室温連続発振に成功している.

実用面では1982年にCD (compact disc)プレーヤーに半導体レーザーが用いられて,大量生産が始まった.当初は製造の歩留まりが僅か数%であったが,いまでは100%近くなって寿命も信頼性も高く,価格は安くなっている.赤色光半導体レーザーの研究開発も1980年代に進み,1988年から市販されるようになって,バーコードリーダー,レーザーポインターなどに普及している.そして今では,青緑色半導体レーザーの研究が活発に競い合っている.これらの研究開発には日本の研究者・技術者の果たしている役割が大きい.

固体レーザーの進歩はしばらく停滞していたが,1980年代になって,アレキサンドライト,チタンサファイアを始めとする波長可変固体レーザーが現れて,再び活況を呈している.さらに1990年代には次第に大出力の半導体レーザー(LD)が作られるようになったので,励起光源として放電管の代りにLDを用いる全固体レーザーの研究開発が進んでいる.大出力半導体レーザーの価格がまだ高いのが難点であるが,LD励起固体レーザーは効率が高く,高性能のレーザーとして益々発展するであろう.

これらのレーザーの種類や性能に言及する余裕はない.また,他にも最近の進歩が著しいレーザーが少くないので,それらは文献25などを参照していただきたい.

9. 基礎科学の量子エレクトロニクス

レーザー技術の発達に支えられて,レーザーが産業だけでなく,基礎科学の研究にも盛んに応用されるようになった.いろいろの精密測定,高感度測定にレーザーが利用されるようになったのは勿論であるが,これまでは原理的にまたは技術的に不可能であると考えられていたことが,レーザー技術によって研究されている.そして,物理の基礎法則,あるいは基礎概念を見直す研究が活発になっている.相対性理論,量子力学,原子物理学,分子物理学,生物物理学その他に関する研究に,レーザー冷却,トラップ,単一原子分子の観測と操作,超高光電場,フェムト秒パルスなどを利用する様々な研究がある.

その一例として,自然放出の研究について少し詳しく述べよう.量子エレクトロニクス以前には,励起状態の原子の自然放出は原子固有の性質であって,人為的には変えられないと信じられていた.ところが,まず自然放出の確率が原子を入れた空洞の共振モードによって増強あるいは抑制されることが実証され,スペクトル線幅を自然幅より狭くすることも可能になった.詳細は他に譲らなければならないが,これらの研究は半導体レーザーの技術を活用して進展し,そしてその研究の結果,しきい値のないレーザーやレーザーモード制御,あるいは量子細線レーザーや量子箱レーザーの研究へと発展している.26, 27)

また,自然放出される光子は各原子からランダムに出るので,光子の分布はPoisson分布するものと決まっていた.しかし,等間隔に近いサブPoisson分布の光子統計も,二つ以上の光子が同時に発生することのないアンチバンチングの光子状態も実験されている.28)

自然放出の波動性はこれまで殆ど考えられなかったが,時間的コヒーレンスも空間的コヒーレンスも実験されている.すなわち,励起原子の放出する光の位相が励起光の位相で決まる場合があること,放出される1個の光子の光波は球面波として四方八方に広がり得ること,などが実証されている.29)

量子力学における観測の問題,重力波の検出,スクイーズド状態,光の位相の量子力学的演算子30)すなわち,相補性関係の新しい研究も盛んになっている.

10. あとがき

網羅的でなく,重要な研究を中心にしたレビューをという予定で執筆したが,独善的にあちこち散歩道をたどったようなものになってしまった.原子光学,原子干渉計,量子カオス,量子暗号などに触れることもできなかったことをお許しいただきたい.系統的にIQECの流れを追うのが良かったかも知れないが,それが必要な方はIQECのプロシーディングスを通覧されるのが良いと思う.後半では個々の論文を引用すると膨大な数になるので,総合的報告だけ引用したことをお断りする.

メーザーとレーザーの発明前後のことは,筆者が以前に書いたものとあまり重複しないようにしたので,興味をもたれる読者は,それらを参照下されば幸である.31-33)

参考文献

- E. Zavoisky: J. Phys. USSR 9 (1945) 211.

- J.H.E. Griffiths: Nature 158 (1946) 670.

- F. Bloch: Phys. Rev. 70 (1946) 460.

- F. Bloch, W.W. Hansen and M. Packard: Phys. Rev. 70 (1946) 474.

- N. Bloembergen, E.M. Purcell and R.V. Pound: Phys. Rev. 73 (1948)679.

- E.L. Hahn: Phys. Rev. 77 (1950) 297.

- E.M. Purcell and R.V.Pound: Phys. Rev. 81 (1951) 279.

- 沢田正三,霜田光一:科学26 (1956) 175.

- J.P. Gordon, H.J. Zeiger and C.H. Townes: Phys. Rev. 99 (1955) 1264.

- C.H. Townes: 電子通信学会誌 36 (1953) 650.

- K. Shimoda, T.C. Wang and C.H. Townes: Phys. Rev. 102 (1956) 1308.

- W.E. Lamb, Jr.: Phys. Rev. 134 (1964) A1429.

- A. Javan and T.C. Wang: Bull. Am. Phys. Soc. Ser. II 2/4 (1957) 209. W.H. Higa: Rev. Sci. Instr. 28 (1957) 726.

- K. Shimoda, H. Takahasi and C.H. Townes: J. Phys. Soc. Jpn. 12 (1957) 686.

- K. Shimoda: in Quantum Electronics, ed. C.H. Townes (Columbia Univ. Press, New York, 1960) p. 25.

- A.L. Schawlow and C.H. Townes: Phys. Rev. 112 (1958) 1940.

- S.A. Gousdsmit: Phys. Rev. Lett. 3 (1959) 125.

- T.H. Maiman: Nature 187 (1960) 493.

- K. Kubota and K. Hayashi: J. Phys. Soc. Jpn. 16 (1961) 2063.

- 日本物理学会編:『量子エレクトロニクス』(朝倉書店,1965).

- K. Sakurai and K. Shimoda: Jpn. J. Appl. Phys. 5 (1966) 938.

- K. Sakurai, K. Uehara, M. Takami and K. Shimoda: J. Phys. Soc. Jpn. 23 (1967) 103.

- K. Shimoda: IEEE Trans. Instr. & Meas. IM-17 (1968) 343.

- 霜田光一編:『レーザー分光』(学会出版センタ−,1983).

- レーザー学会編:『レーザー技術の新展開』(学会センター関西,1994).

- 山西正道:応用物理 63 (1994) 885.

- 荒川泰彦:応用物理 63 (1994) 919.

- 矢島達夫:『量子力学と新技術』日本物理学会編(培風館,1987)p. 182.

- 霜田光一:固体物理 29 (1994) No. 11, 62.

- 松岡正浩:日本物理学会誌 49 (1994) 643.

- 霜田光一:電子通信学会誌 62 (1979) 113.

- 霜田光一:別冊サイエンス No. 34−特集「量子エレクトロニクス」(日本経済新聞社,1980)p. 6.

- 霜田光一:数理物理 29 (1994) 901.

*180武蔵野市吉祥寺南町1-19-15