|

|

| 50年をかえりみる |

原子核の実験研究50年間の展開

杉本健三*

はじめに

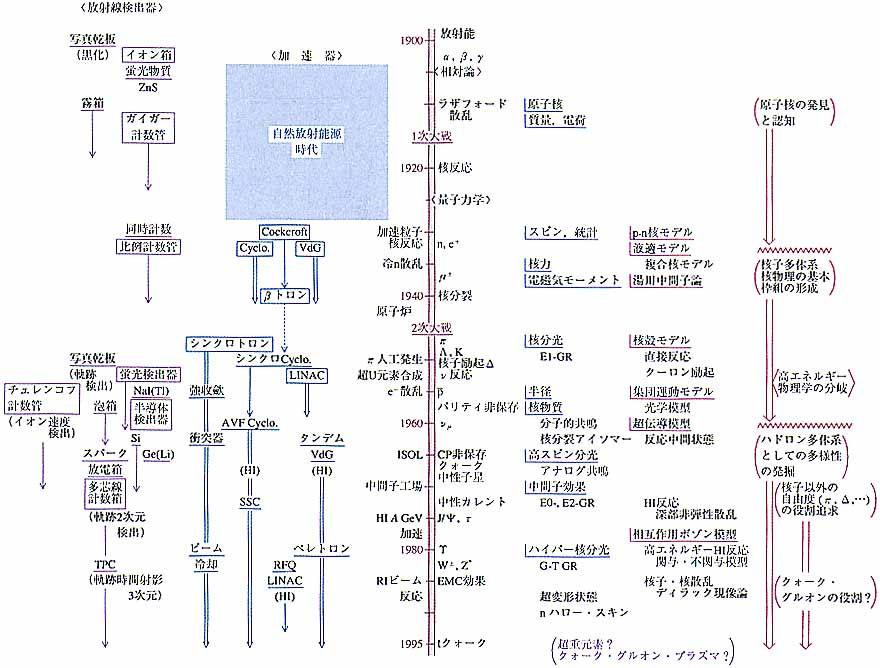

過去半世紀にわたる日本での原子核実験を展望するに当り,まず核物理学発展のあらましを思い起こしておこう(図1).放射能の発見以降1930年に至る天然放射能による研究は原子核の発見とその認知を導いた.この時期に導入された散乱実験の“入射線と標的”の方法は以後の散乱実験の規範となり,またa線による元素人工転換の発見は加速器の開発を促した.

'30年代に入ると中性子nの発見があり,核は陽子pとnの多体系とする核理論の展開が始まる.Cockcroft型装置,Van de Graaff型装置(VdG),サイクロトロン等の加速器が稼動を始め,数MeV領域の研究が進展する.湯川による核力中間子論の導入もあった.大戦後'50年代にかけては,安定核とその近傍の低励起準位のデータ集積が進み,核構造について殻模型,次いで集団運動模型が導入される.核の励起様式として,核子励起,表面振動励起及び変形核の回転励起などが分かり,核子を構成子とする核物理の基本的枠組が形成された.一方では数百MeVの加速器が稼動を始め,二体核力には短距離斥力やスピン軌道力も働くことが分かる.また核子の励起状態Dと各種中間子の発見があって,高エネルギー(素)粒子物理学が分岐発展する.

'60年代以降は,加速器,測定器の技術の発達に伴い核の示す多様性の発掘が進展する.研究領域も'70年代には重核領域に至る重イオン反応の実験,'80年代には放射性核(RI)ビームによる反応の実験へと拡張される.これらの発展につれて新局面の展開があり,核の示す多様な特性が明らかにされてきた.それらには,スピン,アイソスピンその他の量子数で特定される種々の集団励起状態,重イオン反応の巨視的反応過程,変形核の高スピン状態及び超変形,核分裂アイソマー,安定領域から遠く離れた核の特異性,等の核子有限多体系に固有の特性の発見があった.

一方,'70年代には中間エネルギー物理学と呼ばれる新領域が拓かれる.高エネルギー陽子シンクロトロン(PS)または中間子工場と呼ばれる数百MeV大強度陽子加速器による一次加速線及び発生中間子,p, K等の二次線を用いた研究が始まる.ここでは核特性に見られる核子以外の自由度 (p, D等)の役割の追求と, ストレンジネスSを担うハイペロン(L, S,…)を含むハイパー核の研究が課題となる.また'70年代中期には核子当り数GeV(数AGeV)に至る重イオン加速がBerkeley(米),Dubna(ロ)等で始まり,高エネルギー核・核衝突の研究が開始される.ここでは核物質の高温高密度での様相と,クォーク・グルオン・プラズマ(QGP)の探究が課題として台頭する.'70年代に導入された量子色力学(QCD)は,核子,中間子などのハドロンをクォーク・グルオンからなるものととらえ,強い相互作用の本質的理論と考えられている.そこで,ハドロン多体系の原子核は新たな自由度の下にとらえ直すことが問われはじめた.ただし現在までのところ,超高エネルギー・レプトン散乱のEMC効果(核内核子のクォーク分布を表わす構造関数の核質量数A依存性)以外,核の構成上で直接クォークの関与を示す事実は知られていない.

以上に加えて,他分野との関連で特に追求されてきた課題には天体現象,特に元素生成の素過程の研究があり,核物理研究の進展につれてその理解に必須の知識を提供してきた.一方ではまた原子核は,基本的対称性の検証に有用な場を与えてきた.このことは核が良い孤立系であり,各種の量子数で規定される状態の選択を可能とすることによる.

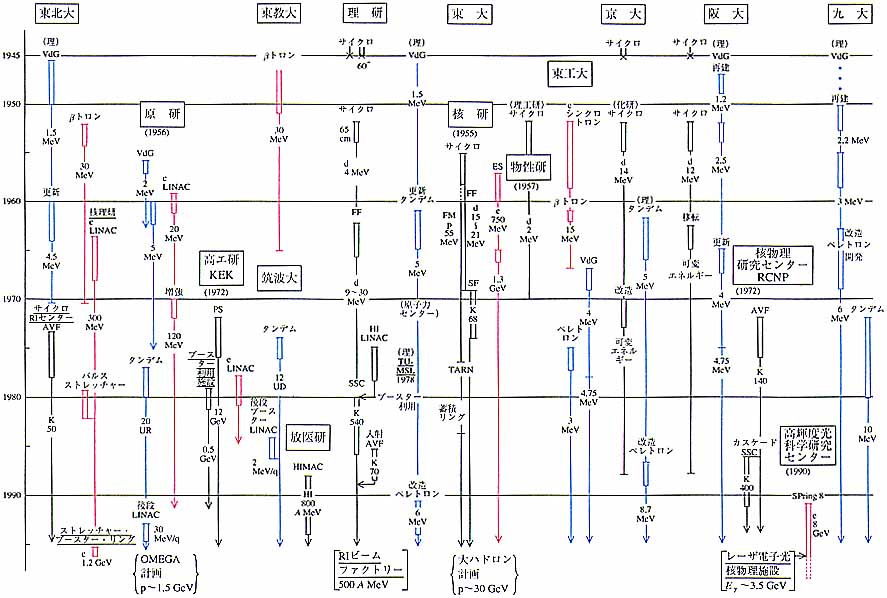

以下では各年代を追って日本での研究活動をながめよう.まず実験施設の推移を知るための代表として,原子核実験用加速器についての年表を図2に示す.

|

|

図1 原子核物理学の発展 |

戦後から1960年代

戦後から1950年代にかけては荒廃からの復興の時代であった.戦前には理研,阪大等での活発な研究によって世界の水準に達していた原子核実験も,戦時での中断と戦後の極端な疲弊の下に,進駐軍による理研,京大,阪大のサイクロトロン撤去もあり,潰滅に瀕した.バンデグラフなどは一部復旧が計られたが,世上窮乏の下にはかばかしくはなく,一方海外からはp中間子の発見や人工発生等のニュースが次々と聞え,焦燥の時期が続いた.'50年代に入ると復旧された装置による研究報告も徐々に聞かれるようになり,Lawrenceの来日('51年)をきっかけとしてサイクロトロン再建の気運が高まる.'52年には阪大,京大,科研(理研)でサイクロトロンの建設が始まった.また'53年には研究者の要望を受けて学術会議が原子核研究所(核研)の設立を政府に勧告,'55年に東大附置共同利用研究所としてその発足をみた.

核研最初の主装置は磁極径60インチサイクロトロンであり,1)一定周波数(FF)での加速(E p=7.5〜16 MeV)と変調高周波(FM)による加速(Ep〜55 MeV)の二方式共用であった.これは研究者間の対立する意見の結果であるが,このサイクロトロンの顕著な特徴はFF加速でのエネルギー可変性であり,完成時はタンデム・バンデグラフの稼動に先行する世界独自の地位を占めた.この特性を生かした初期の研究には,松田グループによる陽子の弾性,非弾性散乱や野中グループの(a, p)反応などの励起関数の測定実験がある.このエネルギー領域では励起関数は,高励起高準位密度によりなめらかとする予想に反し,大きく変化することが見出され,驚きもあって “ガタガタ” と呼ばれた.'60年にカナダで開かれた原子核国際会議ではこれらの結果の報告で注目を集め,Tokyo Cyclotronとして知られることになった.このサイクロトロンの建設の主導者熊谷の指針は,若い研究者にできるだけ広い研究の場を提供することにあった.なおこのガタガタは'60年代に多準位相関に起因する “Ericsonのゆらぎ” として理解され,また高励起にも拘らず比較的単純な構造をもつ中間共鳴(アナログ共鳴など)につながる研究であった.

各大学でも'50年代中期からサイクロトロン,バンデグラフ,ベータトロン等が稼動を始め,原子核実験が軌道に乗りだした.阪大の緒方グループは質量分析の研究で質量分解能,M/DM〜90万の世界レコードを達成し研究を進めた.阪大バンデグラフの杉本らは核励起状態 19F* (I=5/2, t=128 ns)の磁気モーメント測定に成功し,カスケードg崩壊の擾乱場角度相関('52年)の方法を核反応g線角分布にも適用できることを提示した.2)九大バンデグラフの野中,森田らは14N(d, n)15O反応(Ed〜1.85 MeV)のn角分布測定から,重陽子ストリッピングによる前方ピークの他に, その3倍も強い後方 (〜180°) ピークを見出した.3) Butlerの反応理論('50年)により,放出粒子の角分布の測定が生成核準位のスピン決定に有効なことが示され,その実験が流行する.直接反応の特性から角分布は主に前方に集中するので,一般には前方の測定に重点が置かれたが,後方までの測定により枠外の現象が見出された.この現象は他でも見出され,標的核からのn放射(重粒子ストリッピング)として説明された.京大のサイクロトロンではd, aの散乱,反応の実験が進められ,'60年代にはa準弾性散乱(a, 2a)による軽核クラスター構造の研究が進展した. 阪大のサイクロトロンではp, d, aの散乱,反応;反応g線のオンライン計測;及びb線分析器によるbg核分光の実験が進められた.山部らは22 MeV aによる直接反応(a, p)の研究から,陽子角分布の移行角運動量J=L+S依存性を見出した.4)それ迄は移行軌道角運動量Lのみの依存性が考えられていた.このJ依存性は,しかしながら,明確に指摘した翌'64年の報告により,Lee-Schiffer効果として知られることになった.

|

| 図2 原子核実験の加速器.サイクロトロン加速エネルギーのK表示:E=K(Q2/A)MeV,ただしQはイオン電荷.Aはイオン質量数.SSC:分離セクター・サイクロトロン.VdG:バンデグラフ. |

1960年〜1970年代

'60年代には核研FF/FMサイクロトロンによる研究成果が大いに挙がり,共同利用研として全国の研究水準向上に貢献し,以降の研究に指導的な多くの人材を育成した.核研の電子シンクロトロン(ES)も稼動を始める.FF/FMサイクロトロンの運転モード切替は効率的でないとしてその分離が計られ,FF加速に代るSFサイクロトロン(K=68)が'74年に完成する.また'60年代初めには全国的将来計画が,高エネルギー物理の研究推進計画と共に検討され,'62年の学術会議勧告には,関西に新研究所を設置する案が含まれた.この計画は10年後の'72年,阪大附置核物理研究センター(RCNP)の創設として遂に実現された.この時期各大学の研究者は,研究の拠点ならびに若手養成上で必要な大学固有の施設充実と,他方では第一級施設をもつ共同利用研の推進という,限られた予算の下では両立し難い選択に悩まされる.東北大では300MeVの電子リニアック(LINAC)が,核物理研究に限らず,発生中性子による物性,生物,医学にわたる多目的学内共同利用として設置され,'67年に稼動する.九大では既存バンデグラフの抜本的改造が磯矢の下に進められ,従来の荷電ベルト方式を排し,新方式のペレット・チェーンが世界に先駆けて開発される.5)'70年には電圧7MVの安定稼動に成功し“ペレトロン”の有効性を世界に示した.理研では多目的利用の60インチ可変エネルギーサイクロトロンが建設され,'66年に稼動する.その特徴はN, O等を加速し重イオン反応の研究を進めたことである.日本での原子力総合研究機関として日本原子力研究所(原研)が'56年に発足した.当初核物理の研究はバンデグラフ,電子リニアックによって進められ,原研の性格から,中性子物理を中心課題とした.'77年,20 MVタンデム完成後はより広い基礎研究が重イオン核物理の分野で進められる.京大附置原子炉実験所は'63年全国共同利用研として発足し,原子炉(5 MW)を中心施設とした研究が進められ,核物理研究では中性子照射RIによるbg核分光の研究,'80年には核分裂生成物の迅速分離器による中性子過剰核の系統的研究が進展する.

'60年代の原子核実験では,核研の真田ら核力研究グループは,FMサイクロトロンの50MeV pによるp-p散乱微分断面積の精密測定からP波,D波の寄与を明らかにし,このエネルギー領域で既にLS力(当然必要なテンソル力の約1/2の強さ)が必要なことを示した.1)その他に核子2体散乱のスピン偏極を含む各種測定も進めた.FMサイクロトロンの50 MeV pによる散乱,反応の研究では磁気分析器が活用される.非弾性散乱(p, p')の実験は核表面振動(四重極,Ip=2+;八重極,3−,など)の研究に有力であり,40Caでは32極振動準位を発見した.組替反応(p, d), (p, t)の研究では八木らによる核内核子対相関の研究がある.1)2n移行反応,118Sn(p, t) 116Snの励起スペクトル測定から,基底状態が他に比べて異常に強いという顕著な特徴を見出した.このことは超伝導状態の対中性子(1S0)移行による遷移増強と理解される.A. Bohrらは超伝導BCS理論を核構造に適用し,偶々核の核子励起状態に見られるエネルギー・ギャップを対核子凝縮による現象として説明した('57年).これを受けて吉田は(p, t)反応での遷移増強を予言した('62年).実験ではSnなどの遷移領域核の(p, t)反応の研究から,単極子相関(L=0)と四極子相関(L=2)の関与を明らかにする等の成果を挙げた.一核子移行(p, d)反応は中性子空孔及び空孔アナログ状態の研究に活用される.ここでは坂井による内殻空孔励起の指摘がある.1)(p, d)反応のdスペクトルに外殻励起による一群の準位より一段高い励起領域で観測される小山が,内殻励起によるものと解釈された.FMサイクロトロンの3He加速による(3He,a)反応の研究では,Sn(A=116〜124)の内殻空孔g7/2準位の明確な観測に成功し,ピックアップ反応による深い空孔準位研究に先鞭をつけた.核研のbg核分光グループは独自設計の角度相関測定に適したb線分析器,および大型空芯分析器('68年)を建設して,中重核,重核領域の振動核準位構造などの研究を進めた.'62年に森永による高スピン核分光実験の成功があり,これを契機として核研でもインビームb線分析器,続いてGe検出器による広範なg線核分光研究が展開される.核励起準位のバンド構造,反応生成核のスピン整列,アイソマー準位と磁気モーメント,等の研究で成果を挙げた.バンド構造の研究では,球形核領域から変形核領域にわたって幾つかの系統的構造が明らかにされ,これらすべてをquasi (-ground,-beta & -gamma) bandsに統一して考える試みが坂井により提案され,1)実験データの集大成が進められた.

'62年,森永はGugelotとオランダのサイクロトロンを用いて(a, xn)反応により変形核回転準位系列のg線スペクトル観測に成功し,6)以降の高スピン核分光の発展を導いた.数10 MeV a線による(a, xn)反応では,複合核に持込む角運動量Lが大きく,蒸発nの持出すLは小さいので,生成核は高スピン状態にある.次いで起こるg崩壊でも個々のg線の持出すLは小さいので,その結果,イラスト(一定スピンの内でエネルギー最低)準位系列に到達する.最終段階ではこの系列g線が放射され,そのスペクトルが明瞭に観測される.この実験の動機は,阪大サイクロトロンの吉沢らの実験,Ag(a, 3 n)Inでの高スピンアイソマー励起関数の測定に触発されたものであった.

阪大バンデグラフの杉本らは短寿命ベータ放射性元素(b-RI)に適用できる核磁気共鳴の方法を開発し,

17F(T1/2=66 s), 12B(20 ms)などの磁気モーメントの測定に成功した.7)この方法は反応の反跳により放射される生成核を一方の角度で捕集し偏極b放射線源を作り,偏極核からのb線放射の非対称(パリティ非保存による)を指標としてNMRを観測する.この際,b-RIの捕集過程及び崩壊寿命間の偏極保持が成功の鍵となった.この実験はb-NMRとして以降の超微細構造の研究に活用され,阪大バンデグラフでは鏡核(A![]() 40)の電磁気モーメントの研究が進められた.阪大の緒方らは質量分析による極微量分析の方法を用い,大谷で採集したTe鉱物中のXeを同定計測し,二重b崩壊130Teの寿命(〜8×1020年)の測定に初めて成功した.8)この値はDiracニュートリノ仮説(n

40)の電磁気モーメントの研究が進められた.阪大の緒方らは質量分析による極微量分析の方法を用い,大谷で採集したTe鉱物中のXeを同定計測し,二重b崩壊130Teの寿命(〜8×1020年)の測定に初めて成功した.8)この値はDiracニュートリノ仮説(n![]() n

)を支持した.

n

)を支持した.

原研バンデグラフでは数MeV nの散乱実験により複合核準位の統計的性質の研究が進められた.塚田らは非弾性散乱スペクトルをn飛行時間により計測し,その解析から準位密度の励起エネルギー依存性(Ex=2〜8 MeV)に関する標準的データを得た.9)また東大等との共同研究では,結晶中のブロッキング効果を用いて,核反応時間の直接同定に初めて成功する.10)Ge単結晶を標的とする数 MeV p の非弾性散乱において,放出p'のチャネリングに対する複合核反跳の効果を観測することで,10−17 sの反応時間を決定した.

理研サイクロトロンでは東大の山崎らが,高スピン・アイソマーの磁気モーメントの測定から,核内陽子軌道g

l因子の異常を初めて検出する.11)

208Pb(a, 2n) 210Po*反応で210Po*

(I p=11−,t=24

ns)を生成し,外部磁場の下でのg線角分布の回転を,サイクロトロンのパルスビームを利用した遅延時間スペクトルから観測し,磁気モーメントを求めた.その結果g

l![]() 1.1と約10%の異常を見出し,宮沢による中間子交換効果の理論予測('51年)と見事に一致した.なお210Po*(11−)準位は二重関数208Pbにそれぞれh9/2とi13/2軌道を占める2個のpがj平行の伸びた状態に結合し,核g因子は,g

1.1と約10%の異常を見出し,宮沢による中間子交換効果の理論予測('51年)と見事に一致した.なお210Po*(11−)準位は二重関数208Pbにそれぞれh9/2とi13/2軌道を占める2個のpがj平行の伸びた状態に結合し,核g因子は,g![]() g

l+{(g s−g l)/121}と殆どg

l因子に支配される.このことにより一般には分離困難な配位混合による不確さを避けることができた.他のアイソマー準位についても研究が進められた.物性研サイクロトロンの小林らは,偏極n散乱(〜1

MeV)での標的核スピンI核依存性を調べた.12)極低温で偏極された

165Ho, 59Co

による全散乱断面積の測定から,光学ポテンシァルにnスピンs依存項として,s・L項の他に,s・I核項の必要性を示した.また弾性散乱での減偏極度の測定にも初めて有意な結果を得た.

g

l+{(g s−g l)/121}と殆どg

l因子に支配される.このことにより一般には分離困難な配位混合による不確さを避けることができた.他のアイソマー準位についても研究が進められた.物性研サイクロトロンの小林らは,偏極n散乱(〜1

MeV)での標的核スピンI核依存性を調べた.12)極低温で偏極された

165Ho, 59Co

による全散乱断面積の測定から,光学ポテンシァルにnスピンs依存項として,s・L項の他に,s・I核項の必要性を示した.また弾性散乱での減偏極度の測定にも初めて有意な結果を得た.

東北大電子リニアックは'60年代後期から,第2世代電子リニアックの競合の下に,第1世代(Stanford)に比べて1桁以上強い電子線による高分解能実験を進め,非弾性散乱と光核反応の研究で成果を挙げた.13)鳥塚らは非弾性散乱の実験により新しい巨大共鳴(GR)を発見した.光反応ではE1モードのみが強く励起されるが,電子散乱ではいずれの電気多重極モードも励起され,また移行運動量を変化させて観測できる.このことを用いて90Zr(e, e')の実験では,光反応の励起スペクトルとの比較から,E1 GRに近接するE0又はE2 GRを発見し,その強度がアイソスカラーE2の総和則の〜70%を尽すことを見出した.またE2, E0両モードの共存,高励起アイソベクトルE2 GRの存在,それらの質量数A依存性,等の成果を得た.光核反応の研究で庄田らは,90Zr(e, e'p)反応のpスペクトルにアナログ状態(IAS)の鋭いピークを発見した.13)このpのみの検出実験は理論的には制動放射による光反応と同等と見倣されるので,ピークはE1励起の粒子-空孔状態と同定される.これは光反応最初のIAS (T=T3+1)の観測であった.他の重核についても研究を進め,光反応励起のIASは外殻のみならず内殻の陽子励起も関与することを示した.またp発生光反応 (e, e'p) の実験から軽核のスピン・アイソスピン(td)共鳴の研究が進められた. '81年には150 MeVパルス・ストレッチャーが稼動し,連続電子線による (e, e'p), (e, e'n),標識付光子による光反応,等の同時計数実験が進行する.

1970年〜1980年代

'72年には阪大附置核物理研究センター(RCNP)が発足し,主装置AVFサイクロトロン(K=140)が'76年に稼動する.14)核研(INS)では'70年代中期に次期計画を策定し,重イオンを核子当り 〜1 GeV(1 A GeV) に加速するシンクロトロンを中核とする“NUMATRON(ニューマトロン)計画”がとり挙げられた.15)'78年より入射器リニアック,イオン蓄積リング,等の開発と,BEVALACによる高エネルギー重イオン実験がINS-LBL共同研究('79〜'83年)として進められた.しかしながらこの計画は,用地並びに組織の更新に関する難しさもあり,実現には至らなかった.東北大では移転整備計画に伴い多目的学内共同利用のAVFサイクロトロン(K=50)が設置され'79年に稼動する.九大ではペレトロン開発の実績を生かした10 MVタンデムが建設される.筑波大の新設に伴い学内共同利用ペレトロン・タンデム(12 UD)が設置される.原研では世界最高水準のペレトロン・タンデム(20RD)の建設が始まり,'82年に稼動する.理研では次期計画リングサイクロトロンの入射器重イオン・リニアックが建設される.

核研ESでは'70年代初期,0.7 GaV電子と核内陽子の準自由散乱 (e, e'p) の実験により,釜江らは核内核子軌道の研究を行なった.16)数百MeV陽子の準自由散乱(p,2p)と同じく,この実験は核内軌道,特に深い軌道の探索に適している.Li, Be, C, Ca, Vを標的とし,最深1sに至る軌道,束縛エネルギー,占有率に関する良好なデータが得られた.'70年代後期に本間らは核子D共鳴領域での光反応の実験から,核内二核子の“準重陽子相関”を発見した.17)標識付光子(Eg=200〜400 MeV)を用いた軽核,9B,12C, 光反応の放出陽子スペクトルに準二体反応による二つの山が見出された.その一つは核子 " N "でのp発生,g+" N " → p+pであり,いま一つはg+ " p-N " → p+Nによるものと同定される.また同時計数の実験から,p-N系の〜94%は重陽子p-n系であることが分った.この相関は微視的にはD関与の中間子交換電流効果によるものとされている.

理研サイクロトロンでは'70年代,重イオン(HI)による研究で成果を挙げた.野村らはサイクロトロンのパルスビーム特性を利用したインビームa線分光の方法を開発した.18)(HI,xn)反応によりN=128のアイソトーンを生成し,寿命ms以下のa崩壊核126Ra, 217Acの同定に初めて成功した.重イオン反応の反応機構の研究では,g線多重度測定による移行運動量の研究,反応生成核のスピン偏極の研究,反応生成核の回転帯g線を角運動量の指標とする不完全融合反応の研究,等がある.(14N, 12B)反応生成核12Bのスピン偏極の測定実験は阪大グループとの共同研究であり,b-RI 12Bの偏極検出はb-NMRを用い,90 MeV14N入射の準弾性散乱領域で〜10%に及ぶ偏極を検出した.19)この実験は重イオン反応が偏極b-RIの生成に有効なことを初めて示した.その後阪大RCNPのAVFサイクロトロンを用いて,入射エネルギーと標的核質量数への依存性に関する系統的研究が進められた.

阪大バンデグラフの杉本グループは,森田らの理論的研究に支えられて,鏡映b±崩壊,12N![]() 12C

12C![]() 12Bのスピン整列相関項の測定から,核b崩壊のGパリティ(荷電空間の座標反転)保存の検証に成功した.20)核b崩壊には核子内部構造に起因する誘導項の寄与があり,ベクトル流Jvの誘導弱磁性項の存在はJv保存(CVC)から要請され,実験でも検証されている.一方の擬ベクトル流JAでは誘導テンソル項の存否が問われ,もし存在すれば主項とGが異なり(G非保存),b±崩壊に基本的非対称を導入する.実験は整列核12N,

12Bのb±崩壊角分布をb線エネルギーの関数として計測する.この際NMRによりスピン整列の正負を調整し,整列相関係数を測定した.結果は弱磁性項のみとする期待値に一致し,誘導テンソル項の寄与は認められなかった.また,この実験は一般には測定困難なJAの時間成分に関するデータも提供するので,以降は南園らにより,精密な測定実験が行なわれた.なお同時期にはPrinceton(米),ETH(ス)その他でも同様の検証実験が進められた.阪大サイクロトロンの江尻グループは,中重核領域のインビームe,

g分光の実験を進め,M1遷移,禁止b遷移,等の測定から多重極スピン・アイソスピン分極効果を見出した.21)筑波大タンデムでは,p,

dの偏極ビームによる核子移行反応,軽い重イオンによる融合反応と分裂反応,等の研究が進められた.二核子移行反応(p,

t)の研究で八木らは多段階過程の寄与を明確にした.22)(p,

t)反応の断面積と偏極分解能の両測定結果を同時に説明するためには,二段階過程p→d→tが直接過程に加えて必要なことを示し,それら過程の競合と干渉の様相を調べ,20

MeV領域の反応機構の理解を深めた.

12Bのスピン整列相関項の測定から,核b崩壊のGパリティ(荷電空間の座標反転)保存の検証に成功した.20)核b崩壊には核子内部構造に起因する誘導項の寄与があり,ベクトル流Jvの誘導弱磁性項の存在はJv保存(CVC)から要請され,実験でも検証されている.一方の擬ベクトル流JAでは誘導テンソル項の存否が問われ,もし存在すれば主項とGが異なり(G非保存),b±崩壊に基本的非対称を導入する.実験は整列核12N,

12Bのb±崩壊角分布をb線エネルギーの関数として計測する.この際NMRによりスピン整列の正負を調整し,整列相関係数を測定した.結果は弱磁性項のみとする期待値に一致し,誘導テンソル項の寄与は認められなかった.また,この実験は一般には測定困難なJAの時間成分に関するデータも提供するので,以降は南園らにより,精密な測定実験が行なわれた.なお同時期にはPrinceton(米),ETH(ス)その他でも同様の検証実験が進められた.阪大サイクロトロンの江尻グループは,中重核領域のインビームe,

g分光の実験を進め,M1遷移,禁止b遷移,等の測定から多重極スピン・アイソスピン分極効果を見出した.21)筑波大タンデムでは,p,

dの偏極ビームによる核子移行反応,軽い重イオンによる融合反応と分裂反応,等の研究が進められた.二核子移行反応(p,

t)の研究で八木らは多段階過程の寄与を明確にした.22)(p,

t)反応の断面積と偏極分解能の両測定結果を同時に説明するためには,二段階過程p→d→tが直接過程に加えて必要なことを示し,それら過程の競合と干渉の様相を調べ,20

MeV領域の反応機構の理解を深めた.

阪大RCNPのAVFサイクロトロンは稼動の安定性とビーム分析器による高いエネルギー分解能を実現し,反応粒子分析器RAIDENの測定系によって世界記録の高分解能p/Dp〜2・104を達成した.23)また高強度p,

d偏極ビーム(偏極度![]() 80%,

〜1 mA)も安定に加速した.陽子40〜70MeV領域の加速器としては後発であったが,これらの技術開発による顕著な測定精度の向上により,'80年代にかけて多岐にわたる未確定問題の解決に貢献した.24)それらの課題には,弾性散乱と光学ポテンシァル;非弾性散乱によるスピン励起,集団運動励起,巨大共鳴;高励起前平衡反応と連続状態;少数粒子系と分解反応;核子移行反応と粒子-空孔状態;インビーム核分光;重イオン反応と生成核スピン偏極,等がある.弾性散乱の研究で小林(京大)らのグループは,偏極pによる全質量域にわたる測定で光学ポテンシァルの精密化を図る.'80年代には散乱粒子分析器DUMASを設置してスピン回転係数も測定し,散乱振幅の完全測定を進めた.非弾性散乱による巨大共鳴(GR)の研究では,微小散乱角(θ〜0°)実験によるE0,

E2GRの分離同定,高分解能実験によるGR微細構造の観測などの成果を挙げた.江尻らのグループは非弾性散乱粒子と

GR崩壊中性子の同時計数実験により,GRのn放出崩壊に対する部分幅の観測に成功し,GRの微視的構造の理解を深めた.非弾性散乱によるスピン励起の研究では,M1励起アイソスピンDT=0,

1の核スピン,1+準位についての研究が進められ,208Pbについては懸案の謎,1+準位について初めてDT=0準位(Ex=5.84

MeV)を同定した.ただし強いとされるDT=1,

M1遷移の大部分の強度は未だ不明のまま残される.また中重核領域でもスピン励起強度の不足が問題として提起された.核子移行反応の研究では高分解能測定による空孔アナログ状態の微細構造,深い空孔状態の観測などに成果を挙げた.分解反応の研究では,d→p+n,3He→d+pの粒子連続スペクトルを精密測定し,理論との照合により,反応の相当部分を占める機構の理解を深めることに貢献した.

80%,

〜1 mA)も安定に加速した.陽子40〜70MeV領域の加速器としては後発であったが,これらの技術開発による顕著な測定精度の向上により,'80年代にかけて多岐にわたる未確定問題の解決に貢献した.24)それらの課題には,弾性散乱と光学ポテンシァル;非弾性散乱によるスピン励起,集団運動励起,巨大共鳴;高励起前平衡反応と連続状態;少数粒子系と分解反応;核子移行反応と粒子-空孔状態;インビーム核分光;重イオン反応と生成核スピン偏極,等がある.弾性散乱の研究で小林(京大)らのグループは,偏極pによる全質量域にわたる測定で光学ポテンシァルの精密化を図る.'80年代には散乱粒子分析器DUMASを設置してスピン回転係数も測定し,散乱振幅の完全測定を進めた.非弾性散乱による巨大共鳴(GR)の研究では,微小散乱角(θ〜0°)実験によるE0,

E2GRの分離同定,高分解能実験によるGR微細構造の観測などの成果を挙げた.江尻らのグループは非弾性散乱粒子と

GR崩壊中性子の同時計数実験により,GRのn放出崩壊に対する部分幅の観測に成功し,GRの微視的構造の理解を深めた.非弾性散乱によるスピン励起の研究では,M1励起アイソスピンDT=0,

1の核スピン,1+準位についての研究が進められ,208Pbについては懸案の謎,1+準位について初めてDT=0準位(Ex=5.84

MeV)を同定した.ただし強いとされるDT=1,

M1遷移の大部分の強度は未だ不明のまま残される.また中重核領域でもスピン励起強度の不足が問題として提起された.核子移行反応の研究では高分解能測定による空孔アナログ状態の微細構造,深い空孔状態の観測などに成果を挙げた.分解反応の研究では,d→p+n,3He→d+pの粒子連続スペクトルを精密測定し,理論との照合により,反応の相当部分を占める機構の理解を深めることに貢献した.

1980年代以降

'80年代には高エネルギー研究所(KEK)の12 GeV陽子シンクロトロン(PS)による中間エネルギー核物理と,500 MeVブースター利用のミューオン及び中性子を用いた研究(主に物性)が進展する.PSでは,e+-e−衝突器TRISTAN計画の進行にともない,素粒子以外の課題も広くとりあげ,ハイパー核分光とGeV領域ハドロン入射の核反応の研究が進行した.このエネルギー領域はメソン工場のものより高く,BNL(米)とCERN(欧)にあるPSとの競合の下に独自の成果を挙げた.核研では中間エネルギー物理研究部が発足し,KEK-PSでのハイパー核分光をめざした超伝導分析器SKSが建設される.またBNL(米)の加速器AGSの重イオン加速(15A GeV)による核・核衝突実験が日米協力事業の一環として進行した.25)LBL-BEVALACでの共同実験ではRIビームによる核反応実験が始まった.'87年には核研の次期計画として30GeVに至る大強度のp及び重イオン加速による広範な研究をめざした“大型ハドロン計画”が策定され,26)関連する開発計画が進められる.阪大RCNPではAVFサイクロトロンに接続するカスケード計画,27)リング・サイクロトロン(K=400)が建設され,'91年に完成する.数百MeV領域の軽イオン反応の精密実験を主眼とし,高性能の反応粒子分析器,n飛行時間測定器などが整備された.理研では重イオン加速を主目的とするリング・サイクロトロン(K=540)が建設され'86年に稼動した.28)

原研の20 MVタンデムでは重イオン反応の研究を進め,軽核分子共鳴状態,不完全融合過程,サブクーロン反応,核分裂の時間スケール,等の研究で成果を挙げ,インビーム核分光の研究も進展した.'94年にはタンデム後段加速器超伝導リニアックが設置され,すべての質量域での核反応が可能となる.東北大サイクロトロンの織原と大沼(東工大)らは高分解能のn飛行時間測定により(p,

n)反応の研究を進め,Gamow-Teller共鳴,Ip=0−励起などのスピン・アイソスピン励起モードの研究に成果を挙げた.またオンライン質量分析器による短寿命RIの研究で,藤岡らは鏡核(T=1/2)59Zn,

57Cuの同定とfp殻領域の鏡核b崩壊の換算寿命ft値の決定などの成果を得た.東工大バンデグラフ武谷らは,核反応に伴う制動X線(Eg〜100

keV)の核反応時間Dtでの干渉効果の観測に成功した.29)実験は12C+p共鳴散乱(Ep=1.73

MeV)について行なわれ,その解析から得られたDt〜10−20sは共鳴幅よりの値(2![]() /G)に一致した.東工大3.2

MVペレトロンのパルス中性子源による(n, g)反応の研究で永井らは,宇宙初期での元素合成に重要な天体反応12C(n,

g)13C及びp(n, g)dのEn=(10〜100)keV領域の断面積の決定に成功した.

/G)に一致した.東工大3.2

MVペレトロンのパルス中性子源による(n, g)反応の研究で永井らは,宇宙初期での元素合成に重要な天体反応12C(n,

g)13C及びp(n, g)dのEn=(10〜100)keV領域の断面積の決定に成功した.

LBL-BEVALACでの共同研究では谷畑,杉本らのグループがRIビームによる反応実験で先駆的成果を挙げた.30)高エネルギー重イオン反応で入射線方向に放射される入射核破砕片を二次入射線とする反応実験で,軽核(p殻)領域のすべてのRIについて核半径の系統的測定を進め,極端な中性子過剰核11Liでのnハロー,8Heでの厚いn表皮層,等の中性子異常分布を発見した.これらは安定核領域では見られない特性であり,核構造研究の新局面を拓いた.

KEK-PSによるハイパー核の研究では,停止Kまたは(p,

K)反応が用いられた.これらの生成過程は,'70年代にCERNの実験で用いられた無反跳(K,

p)反応による置換状態の生成に比べて選択性がなく,高分解能測定が要求されるが,深い準位まで研究できる.東大の早野らは停止Kを用いてSハイパー核![]() の束縛状態を発見した.31)それ以外のS核はSN→LN転換幅が広く観測困難とされた.(p,

K)反応による実験では'90年代に高分解能の分析器SPSが稼動し,

の束縛状態を発見した.31)それ以外のS核はSN→LN転換幅が広く観測困難とされた.(p,

K)反応による実験では'90年代に高分解能の分析器SPSが稼動し,![]() の準位では既知の顕著なs,

p準位の他に,内殻励起を伴う二つの衛星s準位の存在が初めて観測された.江尻,岸本(阪大)らは,12C(p,

K)反応で生成される軽L核のスピン偏極の検出に初めて成功する.実験では反応平面に垂直方向の偏極を散乱Kの左右で弁別し,L核の弱崩壊での上下非対称陽子放射を指標として偏極測定を達成した.今井ら京大・名大グループは(K−,

K+)反応による二重ハイパー核(ストレンジネスS=−2)生成の新たな確認に成功した.32)それ迄は'60年代のエマルジョン実験によるただ二例の観測のみであった.実験にはエマルジョン・計数器混成検出系が用いられ,(K−,

K+)反応の反応点を計数器系で押えることによってエマルジョンの走査効率を向上し,Ξハイペロンが12C又は14Nに捕獲されて生成されるLL核(

の準位では既知の顕著なs,

p準位の他に,内殻励起を伴う二つの衛星s準位の存在が初めて観測された.江尻,岸本(阪大)らは,12C(p,

K)反応で生成される軽L核のスピン偏極の検出に初めて成功する.実験では反応平面に垂直方向の偏極を散乱Kの左右で弁別し,L核の弱崩壊での上下非対称陽子放射を指標として偏極測定を達成した.今井ら京大・名大グループは(K−,

K+)反応による二重ハイパー核(ストレンジネスS=−2)生成の新たな確認に成功した.32)それ迄は'60年代のエマルジョン実験によるただ二例の観測のみであった.実験にはエマルジョン・計数器混成検出系が用いられ,(K−,

K+)反応の反応点を計数器系で押えることによってエマルジョンの走査効率を向上し,Ξハイペロンが12C又は14Nに捕獲されて生成されるLL核(![]() または

または![]() )の反跳と崩壊の軌跡を同定した.この研究は理論的に予言されるH粒子

(6クォーク[uuddss]) 探索の目的もあり,H粒子は見出されなかったが,LLBの質量(2204

MeV/c2)はH粒子質量の下限を与えた.細線蛍光体束による検出効率向上の計画が進められている.

)の反跳と崩壊の軌跡を同定した.この研究は理論的に予言されるH粒子

(6クォーク[uuddss]) 探索の目的もあり,H粒子は見出されなかったが,LLBの質量(2204

MeV/c2)はH粒子質量の下限を与えた.細線蛍光体束による検出効率向上の計画が進められている.

KEK-PSによる核反応の研究は,核内に入射されたハドロン(p, p, K)の時間・空間的発展を調べようとの観点の下に進められる.中井らのグループはハドロン入射反応を核・核衝突の素過程と位置づけ,その機構を探る実験を行なった.この目的で大立体角多粒子分析器FANCYを設置し,放出粒子のスペクトルと相関の測定から,数GeV入射粒子の核内でのエネルギー付与率(停止能)とその機構に関する現象論的理解を深めた.新井,八木(筑波大)らのグループは,p+C反応によるハイペロンの生成とスピン偏極の測定を進め,p+核子の二体反応では達し得ない後方で,p+p反応の場合とは大きく異なる偏極を見出し,その機構が問われている.'90年代にはPSによるd及びaの加速が始まる.千葉らはd,a入射の核反応での反陽子,p 発生の励起関数を,p+p反応での閾値(5.6 GeV)以下の領域で測定した.3.5 A GeVのd+Cuによる断面積はp+Cuの場合に比べて2桁も大きいことが見出され,その p 発生機構の解明に関心が寄せられている.

BNL-AGSでの15AGeVの重イオン実験では,クォーク・グルオン・プラズマ(QGP)相への相転移現象の検出をめざして,Si+Au反応からの発生粒子測定を進め,(K+/p+)発生比がp+p反応の場合に比べて2〜4倍大きいことを見出した.ただしこの現象は反応系内多重散乱によるものとも考えられ,相転移の確実な証拠とはなっていない.CERNでも200 AGeV HIによる実験が進められているが,相転移検出の決定的実験方法は懸案課題である.BNLでは100AGeVの重イオン同士の衝突器RHICの建設が'99年の稼動をめざして進められ,日本グループはその測定器PHENIXの実験に参加し,準備が進められている.

理研リング・サイクロトロンの稼動により,軽核では100A MeVに至る重イオン実験が,先発のGANIL(仏),後発のNSCL(米)等との競合の下に進められ,核子2体反応閾値以下でのp−発生; 破砕反応生成核のスピン偏極; 極端な中性子過剰核; 天体核反応; 超重元素の生成; 高スピン異性核ビームの生成,などの研究が進展する.入射核破砕反応による二次RIビームが,RI分離器RIPSによって高効率で生成される.不安定核領域の核反応の研究では,中性子過剰核のn分布の研究や10Heの非束縛状態の同定などで成果を挙げた.RIビームによる天体反応の研究では,ビッグ・バンでのLiより重い元素合成に重要な反応,8Li+a→n+11Bの反応率の直接測定,または恒星中のホットCNO循環の点火に重要な反応13N(p, g)14Oの反応率を,逆反応の14Oクーロン分解の断面積から決定するなどの成果を挙げた.

阪大RCNPのリング・サイクロトロンによる実験は'92年より始まる.反応粒子分析器による研究で藤原らは,荷電交換反応,208Pb(3He,t)208Bi*で励起された Gamow-Teller共鳴の陽子崩壊,208Bi*→207Pb+pの観測に初めて成功する.粒子分析器による散乱角0°のt検出と共鳴崩壊pの同時計数二次元スペクトル測定であり,共鳴の微視的構造の解明に有用なデータを得た.また71Ga(3He, t)71Ge反応の実験から,太陽ニュートリノの検出に重要な反応,7Ga(n, e−)71Geの反応率の正確な値(誤差数%)を求めた.

核研の空芯b線分析器を用いて川上らは,3Hのb崩壊スペクトルの最大値(![]() 18.6

keV)附近を精密測定し,電子ニュートリノne質量の直接測定による上限値mn<13eV/c2

(95% C.L.)を得た.33)実験では線源(脂肪酸の二重分子層)の調整とエネルギー校正とに特別の注意が払われ,LASL(米)の値(mn<9.3

eV/c2, '91年)と並ぶ最低限界値が得られた.阪大の江尻グループは二重ベータ(bb)崩壊,100Moのnを伴う崩壊(2

nbb)のb線スペクトルの直接測定に初めて成功し,半減値

18.6

keV)附近を精密測定し,電子ニュートリノne質量の直接測定による上限値mn<13eV/c2

(95% C.L.)を得た.33)実験では線源(脂肪酸の二重分子層)の調整とエネルギー校正とに特別の注意が払われ,LASL(米)の値(mn<9.3

eV/c2, '91年)と並ぶ最低限界値が得られた.阪大の江尻グループは二重ベータ(bb)崩壊,100Moのnを伴う崩壊(2

nbb)のb線スペクトルの直接測定に初めて成功し,半減値![]() 年を得た.34)実験はn放射なしの崩壊(0

nbb;

レプトン数非保存)の検出をめざして低バックグラウンド計数で高感度のbg検出器ELEGANT

V を開発し,神岡の地下1,000 mで測定された.(0 nbb)は検出されなかったが,その半減期の上限値

年を得た.34)実験はn放射なしの崩壊(0

nbb;

レプトン数非保存)の検出をめざして低バックグラウンド計数で高感度のbg検出器ELEGANT

V を開発し,神岡の地下1,000 mで測定された.(0 nbb)は検出されなかったが,その半減期の上限値![]() 年を得た.これはn質量の上限値〜6

eV/c2に対応し,より一層の精度向上が計られている.

年を得た.これはn質量の上限値〜6

eV/c2に対応し,より一層の精度向上が計られている.

KEKのパルス中性子源によるeV領域の偏極n共鳴散乱の実験で,増田らは139La(![]() ,

g)反応のp波(l=1)共鳴,En=0.743

eVで10%と大きいパリティ非保存効果を再確認した.35)この顕著な効果は,'83年にDubna(ロ)で発見されたが,共鳴の特性(高準位密度でのs-,

p-波共鳴の混合とl=1遠心力障壁による狭い共鳴幅)による106倍増幅の結果とされている.この共鳴は時間反転T非保存の検証に有望な対象として,その実験計画が進められている.

,

g)反応のp波(l=1)共鳴,En=0.743

eVで10%と大きいパリティ非保存効果を再確認した.35)この顕著な効果は,'83年にDubna(ロ)で発見されたが,共鳴の特性(高準位密度でのs-,

p-波共鳴の混合とl=1遠心力障壁による狭い共鳴幅)による106倍増幅の結果とされている.この共鳴は時間反転T非保存の検証に有望な対象として,その実験計画が進められている.

以上,原子核実験の発展を追ってきたが,特に近時は世界的に高水準の研究で多くの成果が挙げられてきたことに意を強くする.また次期計画も(図2参照),GeV領域の電子及び光子による研究,RIファクトリ,その他の魅力ある計画が進行し,それからの展開も大いに期待される.

本稿のため,各地の多くの方々から資料を送付していただいたが,十分その意を尽せなかったことは諒とされたい.なお境界領域の研究では, p -He原子の発見などすぐれた研究がなされたが,紙数の制限のため凡て割愛した.

参考文献

- 片山一郎,柴田徳思:日本物理学会誌 49 (1994) 200−核研 FF/FM Cyclo. の歴史,引用文献参照.

- 杉本健三:日本物理学会誌 13 (1958) 775.

- I. Nonaka et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 12 (1957) 841.

- T. Yamazaki, et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 18 (1963) 620.

- 磯矢 彰:日本物理学会誌 25 (1970) 907.

- H. Morinaga and P. C. Gugelot: Nucl. Phys. 46 (1963) 210.

- 杉本健三:日本物理学会誌 20 (1965) 801, 24 (1969) 227.

- N. Takaoka and K. Ogata: Z. Naturforsch. 21A (1966) 84.

- K. Tsukada, et al.: Nucl. Phys. 78 (1966) 369.

- 藤本文範:日本物理学会誌 25 (1970) 454.

- 山崎敏光:日本物理学会誌 26 (1971) 637.

- 小林晨作:日本物理学会誌 24 (1969) 732.

- 鳥塚賀治:日本物理学会誌 33 (1978) 801.

- 山部昌太郎,山崎 魏:日本物理学会誌 26 (1971) 29, 31 (1976) 932.

- 坂井光夫:日本物理学会誌 30 (1975) 330. 杉本健三,他:同誌 333.

- K. Nakamura, et al.: Nucl. Phys. A 268 (1976) 381.

- 本間三郎:日本物理学会誌 37 (1982) 1117.

- T. Nomura, et al.: Phys. Lett. 40B (1982) 543.

- K. Sugimoto, et al.: Phys. Rev. Lett. 39 (1977) 323.

- K. Sugimoto, et al.: J. Phys. Soc. Jpn. 44 Suppl. (1978) 801.

- 藤田純一,江尻宏泰:日本物理学会誌 30 (1975) 424.

- 八木浩輔:日本物理学会誌 35 (1980) 593.

- 池上栄胤:日本物理学会誌 36 (1981) 834.

- 近藤道也,他編: 『精密核物理・核の高励起(RCNPの成果1976〜1985)』(阪大RCNP出版,1985).

- 永宮正治:日本物理学会誌 43 (1988) 607.

- 福田共和,西川公一郎:日本物理学会誌 43 (1988) 421. 中井浩二:同誌 44 (1989) 641.

- 池上栄胤,鈴木 徹:日本物理学会誌 43 (1988) 268.

- 石原正泰:日本物理学会誌 42 (1987) 771.

- 武谷 汎:日本物理学会誌 40 (1985) 140.

- 谷畑勇夫:日本物理学会誌 41 (1986) 905. 谷畑勇夫,小林俊雄:同誌 45 (1990) 790.

- R. S. Hayano, et al.: Phys. Lett. B 231 (1989) 355.

- K. Imai: Nucl. Phys. 547 (1992) 1990.

- 川上宏金,大島隆義:日本物理学会誌 43 (1988) 429; Phys. Lett. B 256 (1991) 105.

- 江尻宏泰,田中純一:日本物理学会誌 47 (1992) 41.

- 増田康博:日本物理学会誌 46 (1991) 1047.

* 567大阪府茨木市南春日丘2-13-29