|

|

| 50年をかえりみる |

統計力学におけるGreen関数

阿部龍蔵

〈放送大学教養学部 261千葉市美浜区若葉2-11〉

ここ半世紀の間に,我が国で物理学上のいくたの重要な貢献がなされた.統計物理学における重要な寄与の一つは松原により導入されたGreen関数である.これは,しばしば松原Green関数ともよばれ,体系の熱平衡状態だけでなく非平衡状態に対する有用な知見を提供する.著者自身の経験も含め,歴史的な背景も加味して,このようなGreen関数の解説を試みたい.

1. はじめに

著者は1953年に東京大学を卒業し,同年,日本物理学会に入会した.いつのまにか,それから43年の歳月が経過してしまった.一方,本会が日本数学物理学会から分離し創立されてから50年経つので, 著者は本会50年の歴史の内,ほぼ5分の4は会員でいたことになる.日本物理学会の50年の歴史を語るには,5分の1程度不足ではあるが,その点はご容赦願うとしよう.

この50年の間に,我が国では物理学上のいくたの重要な発展が見られた.本特集はこのような日本の活動をふりかえる企画と伺っているが,統計物理学に話を限ってもいくつかの重要な業績があったと思う.著者に与えられたテーマは松原武生先生が導入された温度Green関数1)の紹介であるが,これは別名,松原Green関数と呼ばれるほど著名なものである.大学院の講義では「このGreen関数は国産品です」とコメントするのを常とした.すでに10年程前,松原教授が京都大学を定年退官されたとき,記念論文集が発行され,著者も一文2)を寄稿した.本稿はその日本語版に若干手を加え,個人的な事項も追加したものである.ただし,記念論文集以降,表題のようなテーマにはご無沙汰している感があるが,その点も併せてお許し願えれば幸いである.

2. 統計力学との出会い

私達の学年は旧制度の教育を受けた最後の年に当たる.旧制大学は3年制で,1, 2, 3 年をそれぞれ前期,中期,後期と称していた.中期のとき,先程物故された久保亮五先生から統計力学の講義を聞いた.当時の学生間に流れた噂によると,先生はエルゴード仮説,3) 中でもKhinchin4) の著書に凝っているとのことで,講義の中にもエルゴード仮説に関連する数学的な難しい話があり,なかなかついていけなかった.大変含蓄に富んだ名講義であったと思うのだが,残念ながら,こちらにはそれを理解するだけの学力がなかった.しかし,同級生の一人は統計力学の本質を見抜き,要するに統計力学とは分配関数を計算すればよいのだ,と教えてくれたのを今でも覚えている.

幸か不幸か,旧制大学の講義とパラレルに新制大学の講義が開講されていた.後期の頃,新制で行れている木原太郎先生の統計力学の講義はわかりやすいという噂が立ち,著者も先生の講義を拝聴させていただいた.この講義は大変わかりやすく,そのとき勉強した事項は後に統計力学の本を書くとき多いに役立った.ちなみに,中期の段階で木原先生の相対論の授業があったが,これも同様に明快な講義であった.また,上述のように,同一科目の講義を二人の違ったタイプの先生から受講できたのは大変有益であり,幸運であったと思っている.

以上,終戦から6, 7年後の話で,まだまだ戦後という色彩が強く残っていた.日本語で書かれた統計力学の著書は皆無に近く,この方面の勉強は当時出回っていた外国図書の海賊版にたよった.愛読書というほどではないが,Mayer夫妻5)著の統計力学の本にはかなりお世話になったと思う.後になって1960年,Chicagoで夫妻にお目にかかる機会があったが,そのときお礼を申し上げておいた.今からふりかえると,当時の非合法の海賊版は我が国の物理学の発展に多いに寄与したように思われる.前述のKhinchinの著書の海賊版も準備されていた.ただし,それだけでなく,合法的なリプリントが日本物理学会から発刊され,これも大変役に立った.例えば,Feynmanの経路積分の論文6)が掲載された Rev. Mod. Phys. のリプリント版をその頃本会から購入したが,これはその後,著者の愛読書となった.同様に,本会から発行された論文選集は大変有用であった.今から考えると,この頃は著作権といった面倒な問題の少ない牧歌的な時代であった.

後に1981年出版委員長(現在の刊行委員長)を務めたが,その頃になると,論文選集の発行の際支払う印税が本会の大きな財政的負担になっていることを知った.戦後すぐの貧乏国から経済大国に成長したのだからやむをえないかもしれないが,牧歌的な時代から世の中は随分変わったという印象をもったものである.

3. 統計力学における摂動論

3.1 大分配関数に対する摂動展開

著者は1953年大学を卒業した後,東京工業大学の特別研究生となった.当時,同大学の物理学第1講座は,原島鮮教授,市村浩助教授,広池和夫助手から構成され,統計力学の一つの強力な拠点となっていた.著者の指導教官は市村先生で,当時先生は分配関数を摂動論的に求めるための一般論7)を展開されていた.1953年は日本で初めて理論物理学の国際会議が開催された年で,著者には物理学上の業績は何もなかったが,幸運にも“みそっかす”のような形でこの会議に参加させていただいた.市村先生も研究成果の一部を報告されていた.この国際会議から大変な刺激を受けたことはいうまでもない. ここで話の都合上,統計力学における摂動論の概略を紹介しておこう.通常,量子統計力学では大正準集団を考え,次式で定義される大分配関数

![]()

を取り扱う.上式でHは体系のハミルトニアン,Nは全粒子数を表す演算子,mは1粒子当たりの化学ポテンシャルであり,またbはb=1/kBT と定義される(kB: Boltzmann定数,T: 絶対温度).相互作用のある粒子の集まりを考えた とき,全運動エネルギーを表すハミルトニアンをH0, 相互作用を表すものをH`とすれば,H はH=H0+H' と書ける.量子力学の摂動論と同様,現在の問題でも自由粒子に対応するH0を非摂動系とし,ZGを H' のべき展開の形で求める.すなわち,自由粒子に対する大分配関数をZG0とすれば

![]()

が成り立つことに注意する.ここで,T はWickの記号を表し,〈 〉0 は自由粒子に対する統計平均である.また,H' (u) は相互作用表示での演算子で

![]()

と定義される.ただし,![]() は

は![]() =H0−mN

である.

実際には,市村理論ではFeynmanの演算子計算法8)(operator calculus) が適用されたが,結果は本質的に(2)式と等価である.市村は(2)式中の指数関数をべき展開し,各項の寄与を求め,熱力学関数を導出するため ln

ZG を計算した.著者は当時市村研究室に属し,当然,高次の計算に興味をもった.しかし,力ずくの計算を行うと途方もなく沢山の項が現れ,それらを系統的に整理するのは不可能なように思えた.

=H0−mN

である.

実際には,市村理論ではFeynmanの演算子計算法8)(operator calculus) が適用されたが,結果は本質的に(2)式と等価である.市村は(2)式中の指数関数をべき展開し,各項の寄与を求め,熱力学関数を導出するため ln

ZG を計算した.著者は当時市村研究室に属し,当然,高次の計算に興味をもった.しかし,力ずくの計算を行うと途方もなく沢山の項が現れ,それらを系統的に整理するのは不可能なように思えた.

3.2 京大基研での学校と松原理論

国際会議の翌年1954年は,著者の記憶では,若手夏の学校の元年に当たる.京大基研で開催されたこの学校の講師は,久保亮五,松原武生,中嶋貞雄という錚々たる先生方であった.幸いにもこの学校に出席することができ,松原先生の講義を初めて聞く機会に恵まれた.当時の様子を著者の日記から抜粋しよう.

10月19日(火)晴: He4について松原さんが新しい方法を述べられたが,原理は面白いとしても,実際にどのようにして計算するかは困難な問題だと思われる.

10月22日(金)晴: 午前中に,松原さんの超伝導に対する講義があったが,内容豊富で非常に面白かった.相変わらず,クラスターが顔を出してくるのは愉快である.午後は,京都の三大祭の一つと称する時代祭を見に行った.

10月23日(土)晴: 松原さんの超伝導の話の続きだったが,場の理論の時と同じ方法を使って状態和を計算する方法で,中々面白かった.一般のクラスターが求められたら面白いと思う.

10月24日(日)晴: 夜,松原さんの部屋で,森肇さんを入れて三人でだべったが,いろいろ教わる所が多かった.一生を棒にふるから超伝導はやらない方がいいと松原さんは言っていたが,その通りかも知れない.

以上の抜粋からわかるように,松原先生の講義はちょうど松原Green関数の前段階に相当し,正直なところ話の大筋はともかく詳細を完全に理解できたわけではなかった.こちらの学力不足は別にしても,松原理論自身がかなり難解であるという側面もあったと思う.それはそれとし,この学校では同年配あるいは先輩の方々と知り合いになれ,大きなプラスになったと思っている.このときお会いした藤田重次氏とは,5年後,アメリカのNorthwestern大学で1年間ご一緒に過ごした.

3.3 超伝導と摂動論

当時の物理学における大問題の一つは超伝導の理論的解明であった.Heisenberg大先生9) もこの難問に挑戦したが,結果は失敗であった.話がやや前後するが,著者は大学後期における卒業研究を,先年故人となられた小谷正雄先生の研究室で行った. 研究テーマの一つが超伝導で,Londonの著書10)の輪講が実施された.それとこの頃発行された極低温の論文選集11)に収録されたFr![]() hlich12)の論文を読んだ.この論文は,超伝導の原因が電子とフォノンの相互作用であろうことを初めて指摘した先駆的な仕事で,以後の理論的発展の一つの指針となった.しかしながら,摂動論的な方法を用いる限りMeissner効果は導かれないというSchafroth13)の証明が発表され,超伝導理論の困難さが改めて浮き彫りにされた.このため,非摂動論的な方法が進展し,周知のように1957年,BCS14)により超伝導の微視的理論が確立した.

hlich12)の論文を読んだ.この論文は,超伝導の原因が電子とフォノンの相互作用であろうことを初めて指摘した先駆的な仕事で,以後の理論的発展の一つの指針となった.しかしながら,摂動論的な方法を用いる限りMeissner効果は導かれないというSchafroth13)の証明が発表され,超伝導理論の困難さが改めて浮き彫りにされた.このため,非摂動論的な方法が進展し,周知のように1957年,BCS14)により超伝導の微視的理論が確立した.

少々歴史をさかのぼると,摂動論的な方法の難点は古典統計力学でも指摘されていた.一つの典型的な例は,高温プラズマとかイオン性溶液のモデルに対応する電子ガスの体系である.すなわち,不完全気体に対するビリアル展開を形式的に適用すると,その各項はCoulomb相互作用の長距離効果のため発散してしまう.このような困難の一つの解決法として,ビリアル展開中の特定な項を総和するというアイディアが提唱された.総和の際,熱力学関数への寄与が図形で表現できるという点が肝要で,例えばリング型の図形,鎖型の図形などが選択的に加えられ,15〜17)物理的に意味のある結果が導かれた.

一方,量子力学でも同じような思想の理論が発達したが,その萌芽は電子ガスの相関エネルギーに関するMacke18)の論文に見られる.彼は基底状態のエネルギーの計算に摂動展開を適用し,発散項を適当に加え合わせてなんとか有限な結果を導くのに成功した.後にこの理論は不完全なことが判明し,Gell-MannとBrueckner19)によって正しい結果が得られた.

話を古典統計力学に戻すが,不完全気体のビリアル展開の証明を初めて与えたのは前述のMayer夫妻5)の著書である.この証明には難解な組み合わせ理論が含まれ,大学時代にこの本を読んだとき,すっかり閉口した覚えがある.しかし,1962年久保20)はキュミュラント展開を利用し,はるかに明快でわかりやすい証明を与えた. これに対し,1950年代の半ば頃まで,量子統計力学における同様な展開は知られていなかった.このギャップを埋めたのが松原理論で,そこでは熱力学関数への寄与がFeynman図形で系統的に表現されることとなった.また,この理論は物性物理学にFeynman図形が導入される史上初の仕事であった.さらに,ln ZGがつながった図形で表されるという性質が示唆されたが,これは現在,物理学の諸分野で現れる連結クラスター展開のはしりであったといえよう.

熱力学関数をFeynman図形で表し,展開の一般項の性質を推測して超伝導に対する非摂動論的な結果を求める,という戦略が松原理論の背後に潜んでいたことは想像に難くない.残念ながら,これがそのまま実現したわけではないが,それは別とし,松原理論は多くの副産物を生んだ.この点については以下の議論で述べよう.

4. 温度Green関数

4.1 自由粒子に対するGreen関数

松原理論では,場の量子論におけるWickの定理21)に対応する定理が使われたが,当初,著者にはその証明がよく理解できなかった.世の中には著者と同じ考えをもった人もいて,BlochとDe Dominicis22)が定理に対する完全な証明を与えた.そのため,この定理はしばしば彼らの名前を冠して呼ばれる場合がある.しかし,その証明はMayer夫妻5)の著書と同様,面倒な組み合わせの議論を含み,決してわかりやすいものではなかった.さらに,彼らの論文はフランス語で書かれていた.その当時,東京工大の大学院生だった守田徹氏がフランス語の論文を日本語に翻訳してくれ,そのおかげでなんとか定理の証明を理解することができた.ちなみに,彼らの論文は統計力学の論文選集23)に収録されている.1968年京都で統計力学の国際会議が開催されたが,その折Bloch氏とあう機会があった.“Your paper on the theorem is not so easy."と話したら“I agree with you."という答が返ってきた.

Bloch達の論文の2年後,ずっと簡単で見透しのよい証明がGaudin24)により与えられた.この証明は,基本的には生成, 消滅演算子間の交換関係だけを利用するもので, 初心者にも十分理解可能である.そのため,統計力学の私の著書25)でBloch達の定理の説明をする際,Gaudinの方法を利用させていただいた.後に大学院の講義でしばしばこの定理の話をしたが,1970年頃,院生の一人が証明の手続きはもう少し簡単化できることを指摘してくれた.最近,上記著書の改訂版26)を発行したが,そこではこの簡単化された方法が使われている.

ここで,いよいよGreen関数の出番である.場の理論のWickの定理ではプロパゲーターもしくはコントラクションというものが現れるが,量子統計力学の場合,それに対応する量は

![]()

で,この関数は松原1)により初めて導入された.ただし,ar(u),a+ar(u' )はそれぞれ相互作用表示における消滅,生成演算子である.また,添字のrは波数ベクトルkとスピン状態を表す変数sの両者を意味する(例えばスピンの大きさが1/2のとき,s=1は上向き,s=−1は下向きのスピンを表す).(4)の関数は現在,自由粒子に対する一体の温度Green関数とよばれる.実際問題として,松原理論では実空間におけるGreen関数が導入されたが,(4)はそれを波数空間に変換したものに対応する.一般に,熱力学関数を表すFeynman図形はコントラクション,相互作用を表現するそれぞれ実線,破線から構成される.Feynman図形からの寄与を求めるための一つの規則として,u' からuへ向かうrの実線には gr[u, u' ] を対応させることが要求される.

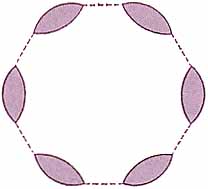

図1 リング型の Feynman 図形

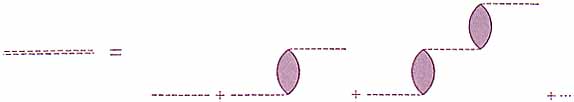

4.2 リング近以

古典統計力学では3で述べたように,例えば電子ガスの場合,リング型の図形の総和が可能で,このような方法をリング近似という.量子統計力学でもFeynman図形を利用すれば同様な総和が可能である.リング型のFeynman図形は図1のような構造をもち,これらの総和をとると熱力学関数に対する具体的な表式が導かれる.27)図1で点線の間に挿入された部分はよくバブル(bubble)とよばれるが,古典的な極限ではこのバブルはつぶれて点となり,MontrollとMayer15)の結果が再現される.これに対し,絶対零度の極限をとると,Gell-Mann達19)の結果が得られる.一方,MontrollとWard28)はトロンという概念を導入し,同様な問題を論じた.この理論ではバブルからの寄与をフガシティz=ebm のべき級数で展開し,zmの項を表すためトーラス上にm本の線を巻き付け,m個のトロンが存在するとした.トロンという考え方は,Feynman図形に比べるとずっと使いにくいためか,歴史の流れの中でそれこそバブルのように消えてしまった.

4.3 真のGreen関数

以上,熱力学関数の摂動展開における補助手段としてのGreen関数を考察してきた.これはいわばGreen関数の前座で,真打ちのGreen関数は,松原1)により一般化された

![]()

という関数である.ここで

![]()

はHeisenberg表示における演算子(![]() =H−mN),また〈 〉は統計平均

=H−mN),また〈 〉は統計平均

![]()

を表す.(5)で特に自由粒子の体系を考えると,(5)のGreen関数は(4)に帰着する. (5)で定義される一般的なGreen関数の一つの性質として,この関数はu−u 'だけに依存することが証明される.そこで,u−u 'を新たにu と書くと,

![]()

の関係が成り立つ.ただし,右辺の+符号はBose統計,−符号はFermi統計の場合に対応する.このように,量子統計の差が符号の違いとして表現される.論文中に明記はされていないが,(7)と等価の関係を初めて指摘したのは江沢,友沢,梅沢29)といういずれも沢の字がつくトリオの仕事である.少々遅れて1959年 Abrikosov, Gor'kov とDzyaloshinskii30)が(7)の形の性質を導いた.

(5)式で,u, u ' の変域は 0≦u, u '≦b で与えられる.このため,(7)式のuに対する変域は−b≦u≦bとなる.その変域内でGr[u]をFourier級数に展開し,

![]()

としよう.(7)の性質のため,可能なwlの値は

で与えられる (l=0, ±1, ±2, ・・・).このwlはしばしば松原振動数とよばれる.前記の沢トリオが実際に導いたのは (9a), (9b) の性質であった.この関係からわかるように,p/b を単位としたとき,Bose統計,Fermi統計に応じて,松原振動数はそれぞれ偶数,奇数となる.すなわち,量子統計の差が偶奇の違いとして記述されることになる.

4.4 自己エネルギーと準粒子

(8)式に現れるGr(iwl)はGr[u]のFourier係数であるが,この場合の変数iwlは複素平面内で虚軸上の離散的な点を表す.ここで,iwlを一般の複素変数zに拡張し,Gr(iwl)の解析接続を考えよう.このようにして得られる関数Gr(z)は物性物理学で重要な役割を演じる.第一にGr(z)の極は体系の一粒子励起に関する知見を提供する.もう少し正確にいうと,準粒子のエネルギースペクトルErは

![]()

の方程式から決まる.ここでer=er−m(erは自由粒子の運動エネルギー)であり,Sr(z)は自己エネルギー部分とよばれるものである.(10)の解をz=Er−mとしたとき,このErが準粒子のエネルギーを表す.ちなみに,考慮中の体系に状態rの粒子1個を仮想的に付け加えたとき,体系のエネルギー増加分がErと書ける.一粒子励起と関連する物理量,すなわち電子比熱,Pauli常磁性,Landau反磁性,Fermi面などは(10)の方程式によって記述される.第二に,Gr(z)は二時間Green関数と関係しているが,これについては5で述べる.なお,準粒子という概念は,液体 3He の理論と関連し,Landau31)のFermi流体理論でやや現象論的に導入された.温度Green関数はその統計力学的な基礎づけを与えたと考えることができよう.

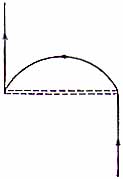

図2 Green関数に対する最低次の Feynman 図形.

4.5 Green関数に対するFeynman図形

熱力学関数に対するのと同様に,Gr (iwl)の摂動展開の各項も適当なFeynman図形によって表される.熱力学関数の場合と違うのは,一体のGreen関数ではFeynman図形中に粒子の入る線と出る線のそれぞれ一本の外線が含まれる点である.同じように,自己エネルギー部分Sr(iwl )は,プロパーなFeynman図形,すなわち外線以外の一本の実線を切ったとき分離しない図形の集合として表現される.このような摂動展開の一例を以下に紹介しよう.

相互作用を無視した電子の集合は別名,自由電子模型ともよばれ,周知のように金属中の電子に対する一つのモデルを提供する.その低温における比熱はいわゆる電子比熱で,自由電子模型の定積熱容量CV は

![]()

というように絶対温度T に比例する.ただし,mは真空中における電子の質量,V は体積である.またkFはFermi波数で

![]()

と表される.nは単位体積当たりの粒子数,すなわち数密度であることに注意しておこう.

電子間の相互作用を考慮するには,(11)の関係でm をFermi面における準粒子の質量で置き換えればよい.このような質量は比熱を決めるという意味で熱的質量とよばれ,それをよくmt と書く(下付きのtはthermalの略).このような事情を表すのに,比喩的に,相互作用の着物のため電子の質量が変わるといった表現が使われる.電子ガスの場合,mtの最低次の項は図2のようなFeynman図形によって求めることができる.ここで二重の破線は,Coulomb相互作用の遮蔽効果を考慮したもので,図3に示す鎖型の図形の総和として表される.

話が少々飛ぶが,量子電磁力学における展開パラメーターは

![]()

で定義される微細構造定数aである.ただし,eは電子の電荷の大きさ(電気素量),e0は真空の誘電率,cは真空中の光速を表す.一方,電子ガスに対する展開パラメーターは

![]()

のrsであることが知られている.ただし,aは

![]()

で与えられるBohr半径である.(14), (15) からわかるように,電子1個が平均的に占める球の半径をaで測ったものがrsである.電子ガスに対する摂動展開は必然的にrsに関する展開となるので,これをrs展開という.あるいは,電子ガスの数密度が大きくなるとrsは小さくなるので,rs展開は高密度の極限で正しい展開である.

話を元に戻すと,図2と図3の両者を考慮したmtのrs展開がGell-Mann32)によって論じられた.その結果は

![]()

と書ける.ただし,上式中のaは(13)の微細構造定数ではなく,a=(4/9p)1/3と定義される.クォークの命名者もかつてはこのようないささか泥臭い計算に従事したという事実は記憶に留めてよいだろう.上の(16)式にはrs ln rsという対数的な特異性を示す項が含まれているが,これは電子ガスの場合,単純な摂動計算が適用できないことを物語っている.

さて,ここで,Green関数の応用に関する初期の開拓的な仕事をいくつか紹介しておこう.電子-フォノン相互作用は固体物理学における一つの重要な研究テーマであるが,Migdal33)はこの場合のバーテックス補正はm/M のオーダーであることを示した(m ,M はそれぞれ電子,イオンの質量).m/M は10−3の程度であるから,結局バーテックス補正は無視してよいことがわかる.中嶋,渡部34)はこの性質を利用し,比熱やサイクロトロン共鳴で観測されているアルカリ金属中の電子の有効質量を論じた.また,摂動展開が収束すると仮定される正常なFermi流体の一般的な性質がLuttinger35)により研究された.その結果,ふつうは一体近似の枠組みで導入されるFermi面という概念が,多体問題の立場でどのように理解されるかが明確となった.この他,Green関数が導入されて以来,その応用に関連する論文は枚挙にいとまがないほどである.現在ではもはや古典となったかもしれないが,この方面の教科書をいくつか36〜38)末尾に引用しておこう.

図3 鎖型の図形の総和.

4.6 方程式の鎖

(5)式でuをあたかも時間のようにみなし,Gr[u, u' ] をuで微分して運動方程式を立てると,二体力の場合,方程式中に必然的に二体のGreen関数が現れる.同様に,二体のGreen関数に対する運動方程式を求めると三体のGreen関数が出現し,以下,同様な方法を用いると方程式の鎖が生じる.このようないわゆるハイアラキーは古典統計力学の場合にも現れ,それらを一挙に解くのは大きな難問である.Green関数の場合,二体のGreen関数を一体のGreen関数で近似的に表し,後者に対する閉じた方程式を導出している.このような観点から物性物理学の過去をふりかえると,かつては難問中の難問と思われた超伝導の問題が二体のGreen関数に対するごく簡単な近似によって解決され てしまった39)のは,歴史の皮肉というべきであろうか.

5. 静的性質と動的性質

今から回顧すると,1957年は物性物理学の大躍進が見られた記念すべき年である.これまで言及してきたBCS,Fermi流体理論,Gell-Mann, Brueckner 理論はいずれもこの年に発表された.これに加えるべき重要な仕事は久保40)の線形応答理論である.久保理論に関する詳しい紹介は本特集で中嶋貞雄先生がお書きになる予定なので,ここではそれとGreen関数との関連について簡単に触れておこう.

久保理論によると,電気伝導率,拡散率などの輸送係数は時間に依存する相関関数によって記述される.この関数を数学的に取り扱う一つの方法として1960年,Zubarev41)は二時間Green関数を提唱した.ところが,この関数を摂動論で処理しようとすると,統計演算子exp (−b![]() )と時間発展の演算子exp

(i

)と時間発展の演算子exp

(i![]() t/

t/![]() )の両者を摂動展開せねばならず,手続きはきわめて煩雑となる.そのため,温度Green関数と二時間Green関数とを結ぶAbrikosov達30)の定理は大歓迎を受けた.元来,4で論じたGr(iwl

)は体系の静的な性質を記述する量であるが,定理によると,この解析接続Gr(z)は実軸の近傍で二時間Green関数のFourier変換と一致する.その結果,この定理は静的性質と動的性質を結び付ける重要な橋渡しを提供するとともに,温度Green関数の摂動展開から動的性質を調べる一つの有用な手段をもたらした.著者の知る限り,この定理の応用は,プラズマ中を通過する粒子のエネルギー損失に関するLarkin42)の論文ではじめてなされた.Larkinの論文は,これまで述べてきた参考文献 30, 40, 41

とともに新編の論文選集43)に収録されている.なお,この論文選集は本会から出版された刊行物中のベストセラーで何回か再版が繰り返された.

)の両者を摂動展開せねばならず,手続きはきわめて煩雑となる.そのため,温度Green関数と二時間Green関数とを結ぶAbrikosov達30)の定理は大歓迎を受けた.元来,4で論じたGr(iwl

)は体系の静的な性質を記述する量であるが,定理によると,この解析接続Gr(z)は実軸の近傍で二時間Green関数のFourier変換と一致する.その結果,この定理は静的性質と動的性質を結び付ける重要な橋渡しを提供するとともに,温度Green関数の摂動展開から動的性質を調べる一つの有用な手段をもたらした.著者の知る限り,この定理の応用は,プラズマ中を通過する粒子のエネルギー損失に関するLarkin42)の論文ではじめてなされた.Larkinの論文は,これまで述べてきた参考文献 30, 40, 41

とともに新編の論文選集43)に収録されている.なお,この論文選集は本会から出版された刊行物中のベストセラーで何回か再版が繰り返された.

6. おわりに

半世紀前,何人もここで論じてきたようなGreen関数のことを知らなかった.ところが,現在,Green関数は物性物理学における必須の道具となり,いわばこの方面の常識となっている.このような大きな変化を考えると,半世紀の歴史の重みといったものを強く感じる次第である.なお,この原稿の執筆中,本文でお名前を引用させていただいた久保亮五,梅沢博臣の両先生の訃報に接した.本文で述べたように,久保先生は著者が統計力学を教わった恩師である.また,1978年夏カナダのAlberta大学に滞在した際,著者は梅沢先生にいろいろとお世話になった.この機会をお借りし,両先生のご冥福を心からお祈りしたい.

参考文献

- T. Matsubara: Prog. Theor. Phys. 14 (1955) 351.

- R. Abe: Prog. Theor. Phys. Suppl. No. 80 (1984) 19.

- 中野藤生,服部真澄:『エルゴード性とは何か』(丸善,1994).

- A. I. Khinchin: Mathematical Foundation of Statistical Mechanics (Dover, 1949).

- J. E. Mayer and M. G. Mayer: Statistical Mechanics (Wiley, 1940).

- R. P. Feynman: Rev. Mod. Phys. 20 (1948) 367.

- H. Ichimura: Prog. Theor. Phys. 11 (1954) 374, 385, 519.

- R. P. Feynman: Phys. Rev. 84 (1951) 108.

- W. Heisenberg: Z. Naturforsch. 2a (1947) 185.

- F. London: Superfluids, Vol. 1 (John Wiley, 1950).

- 久保亮五,橋爪夏樹編:物理学論文選集37『極低温』(日本物理学会,1951).

- H. Fr

hlich: Phys. Rev. 79 (1950) 845.

hlich: Phys. Rev. 79 (1950) 845. - M. R. Schafroth: Helv. Phys. Acta 24 (1951) 645.

- J. Bardeen, L. N. Cooper and J. R. Schrieffer: Phys. Rev. 108 (1957) 1175.

- E. W. Montroll and J. E. Mayer: J. Chem. Phys. 9 (1941) 626.

- J. E. Mayer: J. Chem. Phys. 18 (1950) 1426.

- 阿部龍蔵:日本物理学会誌 41 (1986) 771.

- W. Macke: Z. Naturforsch. 5a (1950) 192.

- M. Gell-Mann and K. A. Brueckner: Phys. Rev. 106 (1957) 364.

- R. Kubo: J. Phys. Soc. Jpn. 17 (1962) 1100.

- G. C. Wick: Phys. Rev. 80 (1950) 268.

- C. Bloch and C. De Dominicis: Nucl. Phys. 7 (1958) 459.

- 小野 周編:物理学論文選集100『統計力学III』(日本物理学会,1959).

- M. Gaudin: Nucl. Phys. 15 (1960) 89.

- 阿部龍蔵:『統計力学』(東京大学出版会,1966).

- 阿部龍蔵:『統計力学』第2版(東京大学出版会,1992).

- R. Abe: Prog. Theor. Phys. 21 (1959) 941.

- E. W. Montroll and J. C. Ward: Phys. Fluids 1 (1958) 55.

- H. Ezawa, Y. Tomozawa and H. Umezawa: Nuovo Cim. 5 (1957) 810.

- A. A. Abrikosov, L. P. Gor'kov and I. E. Dzyaloshinskii: Sov. Phys.--JETP 9 (1959) 636.

- L. D. Landau: Sov. Phys.--JETP 3 (1957) 920, 5 (1957) 101.

- M. Gell-Mann: Phys. Rev. 106 (1957) 369.

- A. B. Migdal: Sov. Phys.--JFTP 7 (1958) 996.

- S. Nakajima and M. Watabe: Prog. Theor. Phys. 29 (1963) 341, 30 (1963) 772.

- J. M. Luttinger: Phys. Rev. 119 (1960) 1153, 121 (1961) 942, 1251.

- S. Doniach and E. H. Sondheimer: Green's Functions for Solid State Physicists (Benjamin, 1974).

- H. Haken: Quantum Field Theory of Solids (North-Holland, 1976).

- S. Nakajima,Y.ToyozawaandR.Abe:ThePhysicsofElementaryExcitations (Springer, 1980).

- 例えば A. A. Abrikosov, L. P. Gor'kov and I. E. Dzyaloshinskii: Quantum Field Theoretical Methods in Statistical Physics (Pergamon, 1965) の第7章を参照せよ.

- R. Kubo: J. Phys. Soc. Jpn. 12 (1957) 570.

- D. N. Zubarev: Sov. Phys.--Usp. 3 (1960) 320.

- A. I. Larkin: Sov. Phys.--JETP 10 (1960) 186.

- 久保亮五,橋爪夏樹編:新編物理学選集40『不可逆過程の統計力学』(日本物理学会,1968).