|

|

| 50�N��������݂� |

���������w�̔��W

�����Y

�q�R����������p���w�Z 400�b�{�s��������1955-1�r

1. �͂��߂�

���ʑ̌����ɂ��ẮC�s�����������̌`�Ɍ���I�ȉe����^����Ƃ����ώ@��18���I�ɂ��łɂȂ���Ă���C19���I�ɂȂ�Ɗi�q�^�C�v�ƌ����̌`���֘A�Â���A. Bravais�̌o������������C19���I�����獡���I�����ɂ����āCJ. W. Gibbs, G. Wulff, P. Curie�Ȃǂɂ�镽�t�`�̗��_�I��͂��Ȃ����D1)�����́C�����̃}�N���Ȍ`�ɂ��Ẳ�͂ł���D�����̕��ł��C�}�N���Ȋ����ƃ}�N���Ȍ`�̊W�ɂ��Ă̌�����1920�N���܂Ŏ嗬�ł������D���̊Ԃ̌�����ʂ��āC�g�U���E�w*��Berg����**�̑��݂��F������Ă䂭�D

���������̌��q�I�ߒ����������ꂾ�����̂�1920�N�㖖����30�N��͂��߂ł������D�܂��C�������̌����ʏ�Ő����w�����I�Ɋg����l�q���C���w���������Ŋώ@���ꂽ�D���ꂪ�o���_�ƂȂ��đw�������_�������D1, 2)�P���ȗ����̂��\���P�ʂƂ���Kossel�����̊��S�ʂ���ѕs���S�ʏ�ł̍\���P�ʂ̒��E�G�l���M�[�̌v�Z����C���S�ʁi�����̃X���[�Y�ȊE�ʁj��Ő����w�����I�ɂЂ낪��C�V���������w�̏o���͓��j�`���ɂ��Ƃ������_�����ꂽ�D�_���ׂ�]�ʘ_�ȂNJi�q���ׂɊւ��錤�����͂��܂����̂����������ł��邪�C���������@�\�̉�͂ɂ͂܂��]�ʂ̊T�O�͓����Ă��Ȃ��D

�]�ʂ��ӂ��ތ����̌��������̓��Z���]�ʂ�}��Ƃ����Q�������@�\�ɂ��Ƃ���F. C. Frank�̗��_3)�����\���ꂽ�̂�1949�N�ŁC���{�����w��n���̂킸��3�N���Ƃł���D�ʑ����������⑽�d�������@�������ĕ���Ȍ����ʂ̕\�ʃ}�C�N���g�|�O���t���ώ@���邱�Ƃɂ��C���̗��_�͂��������ꂽ�D���ꂩ�炠��50�N�C���������w�C�Ƃ��ɓ��{�ł̌������ǂ̂悤�ɔ��W���������T�ς���̂�{���̖ړI�Ƃ���D

�m�I�D��S�̂ق��ɁC���������w�ɂ́u�����Â���v�Ƃ�������������X�̐�����L���ɂ��邽�߂ɗ��p����Ƃ����d�v�ȑ��ʂ�����D����������邱�Ƃ���͂��܂��������Â���́C�����ł͔����̍H�Ƃ̎����𐧂���Si�̖��]�ʒP�����Â����C���q�w1�w���Ƃ𐬒�������G�s�^�L�V�[�Z�p�ɂ܂Ŕ��B�������Ƃ͎��m�̒ʂ�ł���D�܂��C�����P�����̈琬�������g�D�w�����������w�ɕϗe�������悤�ɁC�P�����̈琬���w��̔��W�ɂƂ��Č���I�Ȗ������ʂ������Ƃ��悭�m���Ă��邱�Ƃł���D���������w�́C��b�Ɖ��p�Ƃ����ڂɋ��͂������Ȃ��甭�W�����w��Ƃ�����D�������C�{���̐��i���l���C�{�_�ł͒m�I�D��S�̕��Ɏ�ȏœ_�����ĂȂ���C����50�N�̊Ԃɓ��{�Ō��������w���ǂ̂悤�ɔ��W���Ă��������ӂ肩���邱�Ƃɂ���D

2. �O�j�Ɗw���4)

�����Â���̌���������ł������D�����̎����𗝉����邽�߂ɍs�Ȃ�ꂽ�����i�ɂ��Fe��Ni�̒P�����琬�C��c��g�̍����_��C�匴�V���Rochelle���C���x���̃��r�[�C�����C�͍����i�̋��U�d�̌����Ȃǂ́C���̗�ł���D�Ȃ��ł�Rochelle���C�����CADP (NH4H2PO4)�̂悤�Ȉ��d�����̈琬�ɗ͂𒍂������ї����́C���̌㌋�������w�̕���Ŋ��鑽���̌����҂���Ă��D�܂��C�����Â���ƌ����̉��p���߂����������̌����҂ɂ���āC���������w�̊w������͂��܂�D���w��C�x���̒��̕���Ƃ��Ĕ��������l�H�z�����_��i���ݐl�H�����H�w��Ƃ��ēƗ��j��C���p�����w��̒��ɐ݂���ꂽADP�ψ���i���݉��p�����w��̒��Ō����H�w���ȉ�Ƃ��Ċ����j�́C����������̐l�B�̓w�͂Ŏn�߂��C1956�N�ɑn������Ă���D���������w�̊w����́C���{�ł͂܂������Â���Ƃ��̗��p����͂��܂������C��b�_�ł͂������̊w��Ō������ʂ��ʂɔ��\����Ă���ł������D���������Ƃ��錋���w��ł����C���������w�ɑ���S�͐[���͂Ȃ������D

���̏�͐��E�I�ɂ݂Ă��قړ����ŁC���������w�͓Ɨ������w�╪��Ƃ݂Ȃ��ꂸ�C�����Â���͉����̎d���Ƃ���݂Ȃ���Ă����D���������̊�b�Ɖ��p�����т���Faraday�����Â̓��_��(1948),Cooperstown��c(1958), Nancy�R���L�E��(1965)�̂悤�ȋL�O���ׂ����ۉ�c���J����Ă����Ƃ͂����C���ꂼ��P���I�ȉ�c�ł������D���������w�Ƃ��Ă܂Ƃ܂����`�̍��ۉ�c���J����C���ꂪ�p������悤�ɂȂ����̂́C1966�N��Boston�ŊJ���ꂽ�����������ۉ�c(ICCG-1)���ŏ��ł���D�J�ÂɎ���܂łɂ͐F�X�ȍ���������炵�����C���ꂪ�_�@�ƂȂ��Č��������w�̍��ۑg�D(IOCG)�������C�e���Ɍ��������w������c(NCCG)���J����C���������w��(NACG)���a������悤�ɂȂ�DJournal of Crystal Growth�̑n����ICCG-1���_�@�Ƃ���D���{�ł��C1969�N�Ɋ֘A13�w����Â̌`��NCCG���J�Â����悤�ɂȂ�C1974�N�ɂ�JACG���n�݂��ꂽ�D

���{�ōŏ���ICCG���J�Â��ꂽ�̂�1974�N�ŁCICCG-4�ɂ�����D3�����ɊJ���ꂽ�J��u���ŁC���������̉Q���������_�ŗL����Frank���C��̌����̃����t�H���W�[�Ɋւ���u�����s�����D���Ȃ�ʐႪ�~�肾�������ł���D���J�̍v�����Љ�Ȃ���C���J����̌����̑o��*** �ɂ��ďI���ӂ�Ȃ��������ƂɌ��y�����D����́C���J�̂��Ƃ��������ђ���ɑ傫�ȏՌ���^���C���疇���̐�̌����̎ʐ^���C�o���Ƃ����ϓ_�ł݂Ȃ������@�ƂȂ�C��̌����̃����t�H���W�[�ɐV�������_���^����ꂽ�i����15�Q�Ɓj�D

�������CICCG-4�ł͓��{�̌��������w�ɑ��āC���w�I�����������Ċ�b�_�ɑ���v�������Ȃ��Ƃ����ᔻ���悹��ꂽ�D���̔ᔻ�́C���ɂƂ��Ă͂��̌�̊����̌����͂ƂȂ�C��b�Ɖ��p�C���_�Ǝ����̋��n�������C���a�̂Ƃꂽ���W���ł���悤�ɗ͂𒍂����ƂɂȂ����D���̌�CNCCG��ɖ��N�J���Ă��錋���������_��i�ʏ́C���k��j�͂��̊肢�̋���ł������D���_�ʂ̃��[�_�[�ł��������͍ƂƂ̋��͂̎����ł���D�����킢�C15�N���1989�N�C���{��2�x�ڂɊJ���ꂽICCG-9�ł́C���{����̊�b�_�ɑ���v�������ʂƂ��w�����I�ɍ��܂��Ă���Ƃ̃R�����g���悹��ꂽ�D�܂��C��b�Ɖ��p�̋��n�����������Ă��邱�Ƃɂ���āC���{�Ŕ����̍H�Ƃ����������Ƃ����Ƃ߂�ꂽ�D����Ɍ��K�����Ƃ����Ӑ}�ŁC���[���b�p�ɂ��̎�̖������ׂ����������w�𒆐S�Ƃ��������@�\EURO-CRYST�����낤�Ƃ��铮��������Ă�������D�u���̊�������D

��b�Ɖ��p�Ƃ̊Ԃ̋��͊W���[�����悤�Ƃ����̂́CNCCG�J�n�ȍ~�C���邢��JACG�n���ȍ~�����ƁC���������w�̌�����i�߂��ł̊�{�I�Ȏp���ł������D���������w�Ɋւ���ŏ��̓��茤���i1972�`1974; ��\�C�������g�j�C2��ڂ̓��茤���ɑ�������d�_�̈挤���i1991�`1993; ��\�C���i��j�ł����̎p���͌������ꂽ�D�܂��C���̂˂炢�Ŋw�p��c�̒��Ɍ��������w���ψ��������(1985), JACG, �l�H�����H�w��C���p�����w����H�w���ȉ��I�o���ꂽ�ψ�8���ō\������Ă���D1971�N�Ɋ��s���ꂽ�w�����H�w�n���h�u�b�N�x�C5)1995�NJACG�n��20���N���L�O���Ċ��s���ꂽ�w���������n���h�u�b�N�x6)�������p���ŕҏW����Ă���D�Ȃ��C����������b�_�ɂ��ẮC���͍ƁC���c�o�u�Y�̒���7)������C�܂������͕v�ҏW�̕����w�_���I�W�w���������x8)�͊�b�_�W�������ő�Ȗ������ʂ����D

���������w���w��Ƃ��Ďn���������Ă���ق�50�N�C�����w��Ƃقړ��������ƂȂ�D���̐���ɂ����邽�߁C����܂ł̐��ʂ��܂Ƃ߂Ă������Ƃ�������������鎞���ɑ�������D��q�́w���������n���h�u�b�N�x�����̂�����̈�ł���C�ŋߊ��s���ꂽ3��6�����v5,000�y�[�W�ɒB����gHandbook

of Crystal Growth " 9)��ÓT�_�����܂Ƃ߂��gA Perspective

of Crystal Growth " 10)�̏o�ł́C���̂悤�Ȏ����ɒB���Ă��邱�Ƃ������؋��ł��낤�D�����̖{�̒��ɓ��{�l�̘_��������[�����������^����Ă���D

3. �ŁE�t�E�ʂ̌���

����́C�����I�Ȍ����������_�C���Ɏ����ł��Ȃ��悤�ȌW�����܂��_���\�����Ȃ����߂ɕs���Ȃ��Ƃł���D�ŋ߂́C�����g���l���������⌴�q�ԗ͌��������C���̎�̌����Ŋ��p����Ă��邪�C�O���̕��ł����ꂽ���ʂ��������Ă���D����ɑ��āC���˓d�q�������@�������āC���^�Ő������邢�͏����w�`���ߒ��̊E�ʂ̓�����in-situ�ŒǐՂ��錤���́C���{�̂��ƌ|�ŁC�����̂����ꂽ���ʂ��������Ă���D���Ƃ��Γ��H�卂���O���[�v�̌����͂��̗�ł���D�܂��C��쏃�ꂪ�s�Ȃ���X�����������ʼnt�E�ʋߖT��in-situ�ώ@�́C�����g�����Ɋւ��ė\�����Ȃ����������炵���D���̂悤�ɁC�ʼnt�E�ʂ���т��̋ߖT�ł̐�����n���̌��q�I�ߒ���in-situ�Œ��ׂ悤�Ƃ��錤�����C�ŋ߂̌������������̏d�v�ȕ��@�_�ƂȂ��Ă���D���{�̂�����̂��ƌ|�́C��c�Ǔ͂��߂��������q�̃����t�H���W�[�Ɋւ��錤���ł���D15)

���̊E�ʂɑ��āC�E�ʂɏ��t�̑w�̑��݂�z�肵�Ē����ԓ�ł������ߗ�p�x�ɂ���̌����̏��Ȃ̂��肩�����ω��ɑ��āC������^����̂ɐ��������͍̂��c�o�u�Y�ł���D15)��̌����̒��ʂƒ�ʏ�ŋ^���t�̑w�̌������قȂ�C�ߗ�p�x�ɉ����Ă��̌�������ї��̊E�ʂ��������ߗ�p�x�̕ω���z�肵�āC�璌��C����ɔ�ւƕς邭�肩�����̏��ȕω����������ꂽ�D

���t�ȊE�ʂ̐����ōł��d�v�ȍv���́CMullins and Sekerka16)�ɂ��`�Ԉ��萫�̗��_�ł���D�ȗ����������E�ʂ̌`���ǂ̂悤�ɕs���艻���Ă䂭������舵�������̗��_�ɂ���āC�Z���\���̔��B�C���}���̐���������I�ɘ_������悤�ɂȂ����D����͌v�Z�@�����̔��W�ƂƂ��ɁC���}���̐�������C�t���N�^���p�^�[���CDLA (Diffusion Limited Aggregates) �p�^�[���C�X���[�Y�ȊE�ʏ�ł̃X�e�b�v�E�p�^�[���Ɏ���܂ł̗��_��͂ɑ����̌����҂̊S���ĂԂ��ƂɂȂ����D

�v�Z�@����������������b�_�����ŏd�v�ȕ���ƂȂ肾�����̂́C1970�N�㍠����ŁC�X���[�Y�ȊE�ʏ�ł̃X�e�b�v�^������j�`���C�Q���������f���o���C�܂��������x�쓮�͊W�ƊE�ʂ̍r���Ƃ̊W���ʓI�Ɍ�������������ʂ����D�������C�����ɂ͊����̗��_�̃`�F�b�N�̐F�ʂ����������D���̌�C�v�Z�@���������p���āC���}��������������G�Ȍn�ł̌�����������͂�����C�����̃����t�H���W�[�̉�͂��s�Ȃ�ꂽ��ȂǁC�֓��K�v���H�q�v��ɂ���Đ��E�����[�h���鐬�ʂ��������Ă���D

|

|

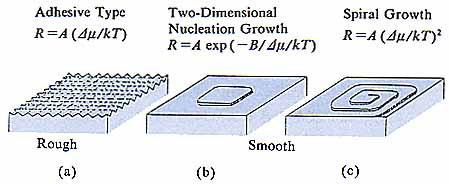

| �}1�@���t�ȊE�ʂł̋z���^�����@�\(a)�ƁC�X���[�Y�ȊE�ʂł̓��j�`���@�\(b)�ƁC�Q�������@�\(c)�̖͎��}�C����ѐ������x(R)�쓮��(����/���s)�W�D

���ʂ͌ő��Ɖt���Ƃ̉Ȋw�|�e���V�������D���FBoltzmann �萔�C�s�F��Ή��x�D�쓮�͕͂��ʁC�ߗ�p�x��ߖO�a�x�Ō��ς���D�`�C�a�͌W���D |

�@

4. �����̌���

5. �����̊��S���C�ώ���

6. ���G�n�̌�������--����̉ۑ�

���������͐����E�C�������E�̐X�����ۂɂ킽���Ċւ��������ۂł���D�����̍ޗ������łȂ��C�n�����\������ő̕�����Z���~�b�N�͌����̏W���̂ł���D���������ɂƂ��ĕK�{�̑��݂ł��鍜�C���C�L�k���C�s�v���ł���_�Ȃǂ̑��팋�Ηނ��C�������������̏W���̂ł���D�`���R���[�g��o�^�[�������ł���Ƃ���������������Ȃ��D�`�������P�����������Ă͂��߂�X���ɂ��\����͂��\�ɂȂ�C���̋@�\���𖾂��邱�Ƃ��ł���D����畡�G�n�ŋN�錋�������ł́C�����̊j�`���ƃ����t�H���W�[�ł��܂�g�D�`���̗������C��{�I�ɏd�v�ȉۑ�ƂȂ�D�g�D�ɂ���ĐV�����@�\����������邩��ł���D

�ߋ�50�N�ԂŁC�����P���n�ł̒P�����̐����ɑ��闝�����[�܂������C���G�n�ł̑g�D�`���@�\�ɂ͂܂��킩��Ȃ����Ƃ��R�ς��Ă���D�������C�����̖��̑����́C�P���n�̒P�����̐����œ���ꂽ�m�������Ƃɉ����ł��邩���m��Ȃ��D����̏œ_�͂�����ӂɂ���Ƃ����̂����̌��݂̊��z�ł���D

7. ������

�������C��Ƃ��Ď����ʂŁC���{�l���J���V�����������@�����̍��ō̑�����C���p����Ă�����̂͑����D�܂��C��̌����⒴�����q�̂悤�ɁC���{�̂��ƌ|�ɑ������錤�����e������D�����̐��ʂ́C�ւ�ɑ������e�������Ă���D�����Ƃ��C�������{�̌��������w�̌����ōł��ւ肤��Ɗ����Ă��邱�Ƃ́C���_�Ǝ����C��b�Ɖ��p�Ƃ̊Ԃ̋��n�������܂��䂫�C�Y�w�̋����̐����������邱�Ƃɂ���āC�Z�����Ԃɑ傫�Ȕ��W���݂�ꂽ���Ƃł���D���̎p���C�v�z�́C�����A�o�����ɂ܂œ��B���Ă���D

�� ��

- �����_���́CC. J. Schneer, ed.: Crystal Form and Structure, Benchmark Papers in Geology, Vol. 34 (Dowden, Hutchinson & Ross, Strousburg, Pa, 1977) ��C�����͕v�ҁF�w�V�ҕ����w�I�W44�C���������x�i���{�����w��C1970�j���Ɏ��^����Ă���D

- W. Kossel: Nachr. Gesellschaft Wiss. Gottingen (1927) 135; Naturwissen-schaften 18 (1930) 901. I. N. Stranski: Z. Phys. Chem. 136 (1928) 259.

- F. C. Frank: Disc. Faraday Soc. 5 (1949) 48.

- �����Y�F�w���{�̌����w--���̗��j�I�W�]�x�i���{�����w��C1988�j pp. 184;--�w���������n���h�u�b�N�x�i�����o�ŁC1995�j pp. 11�D�܂��C�����͕v�F�ő̕���21(1986)53�C��c���g�F--���������w�3(1976) 1���Q�ƁD�w���{�̌����w--���̗��j�I�W�]�x--�̒��ɂ͐l�H�z���H�w��i��c���g�C��������j�C�����H�w���ȉ�i����q�Ɓj�C���{�w�p�U�����145�ψ���i����q�Ɓj�C���ї����i�O��×Y�j������D

- �ҏW�ψ���ҁF�w�����H�w�n���h�u�b�N�x�i�����o�ŁC1971�j�D

- ���{���������w��ҁF�w���������n���h�u�b�N�x�i�����o�ŁC1995�j�D

- ���͍ƁF�w���������x�i�։ؖ[�C1977�j�D���c�o�u�Y�F�w�����͐����Ă���--���̐����ƌ`�̂�����--�x�i�T�C�G���X�ЁC1984�j�D

- �����͕v�ҁF�w�V�ҕ����w�I�W44�C���������x�i���{�����w��C1970�j�D

- D. T. J. Hurle, ed.: Handbook of Crystal Growth, I a, b, II a, b, III a, b (North-Holland, 1993-1995).

- D. T. J. Hurle, ed.: A Perspective on Crystal Growth (North-Holland, 1992).

- K. A. Jackson: Liquid Metals and Solidification (American Society of Metals, 1958) pp. 174-186.

- D. E. Temkin: Sov. Phys. Crystallogr. 7 (1962) 354.

- I. Sunagawa: Am. Min. 46 (1961) 1216.

- I. Sunagawa, K. Tsukamoto, K. Maiwa and K. Onuma: Prog. Crystal Growth and Charact. 30 (1995) 153.

- T. Kuroda and R. Lacmann: J.Crystal Growth 56(1982)189. ��C�������q�C�z���̌����̃����t�H���W�[�Ɋւ��錤�����ʂ̑����́CI. Sunagawa, ed.: Morphology of Crystals, Pts. A and B (Terra, 1989) �Ɏ��^����Ă���D

- W. W. Mullins and R. F. Sekerka: J. Appl. Phys. 35 (1964) 444.

* �������邢�͗n�𒆂̌����̂܂��ɂ́C�o���N�̗n�t�ƌ����̊Ԃ����}�X�̔Z�x���z�������E�w�����݂��C���̒��ł̔Z�x���z�������C�n���̎�ȋ쓮�͂ƂȂ�D

** ���ʑ̌����̕���Ȍ����ʏ�̗n�t���̔Z�x�́C�ʒ����ōł��Ⴍ�C�ł���ō������Ƃ����@���g����W. F. Berg�����o���Ĉȍ~�C�����Berg���ʂ܂���Berg���ۂƌĂ�ł���D

*** ���̌����w�I�W�i�o�����C�o���ʁC�o���S�j��2�̂̌������ڍ��������Ă��錋���D�����o���C�]�ڑo���C�@�B�I�i�I�j�o��������D