|

|

| 50年をかえりみる |

低温物理の50年

益田義賀

〈愛知学院大学教養部物理学教室 470-01愛知県日進市岩崎町阿良池12 e-mail: masuda@dpc.aichi-gakuin.ac.jp〉

ここに古ぼけた一枚の写真がある(図1).1954年7月3日付の読売新聞の複写である.“第二群像”という特集記事で,「汗ダクで零下273度を創る」と題して「東北大学金属材料研究所極超低温グループがクロムカリ明バンの断熱消磁によって,この世ならぬ極超低温の異常世界で起こる興味深いいろんな珍現象を追及しはじめた.」と面白おかしく報じている.日本の新聞記事に絶対零度が現れたのは,おそらくこれが最初であろう.写真には,日本の低温物理を背負って立つことになる,30歳になるやならずの連中の顔が並んでいる.日本の低温研究の夜明けである.

まえおき

低温の開拓史は気体の液化から始まる.絶対零度への道を歩む研究者たちの飽くなき開拓者精神は,絶対に液化できない永久気体と思われていた酸素も窒素も水素も,19世紀後半から20世紀初頭にかけてすべて液化してしまった.最後に残された永久気体,発見されたばかりのヘリウムさえも,ついにHeiki Kamerlingh Onnesによって液化される.時に1908年7月10日.この日を迎えるまでの開拓者の繰り広げたドラマは,学問の発見にかける情熱と英知と執念に満ち溢れ,後継者たちに深い感銘を与えずにはおかない.いまもなお,その精神は脈脈と受け継がれているのである.

この日を境にして,新しい量子の世界がマクロの世界に顔を出す.超伝導(1911)と液体4Heの超流動(1938)の発見である.1) 新しい低温領域の開拓の成功そのものが,量子論的物性物理の成果の一つである.KamerlinghOnnesがヘリウムの液化に成功した1908年こそ,低温物理の原点,すなわち“低温元年”であるといえる.

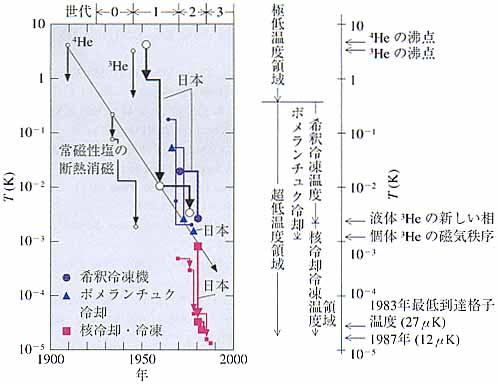

ヘリウム液化に開眼された低温研究のその後の低温生成の歴史を示すと,図2のようになる.超低温生成法のなかで最も歴史的な方法は,電子スピンにともなう磁気モーメントを用いる断熱消磁法,すなわち常磁性塩の磁気冷却である(図2の○).その可能性は,1926年にDebyeによって指摘され,1933年にGiauqueが実験に成功している.それ以来,当時の超低温生成の唯一の方法として,40年近くも広く用いられてきた.最近(1972)でも,この方法で物性研グループは3 mKに到達している.

現段階では,サブmKの温度領域生成の最善の方法は,核磁気モーメントを用いる核断熱消磁法である(図2の■).この方法がGorterによって提案されたのは1934年,Kurtiが実験に成功したのは1956年のことである.核断熱消磁法が脚光を浴びるようになったのは,3He-4He希釈冷凍機の発明と超伝導マグネットの進歩があったためである.核断熱消磁法の実質的な進歩は,1970年にLounas-maaがもたらした.

希釈冷凍機(図2の●)は,1 Kから0.1 Kの温度領域における3Heと4Heの量子混合液に関する研究が基礎となって,H. Londonによりその原理が提案され(1951),最初の装置がDasらにより1965年に開発された.その後Frossatiが改良した,熱交換器に銀微粒子(Japanese powder)焼結材料を用いた連続型は2 mKに到達している(1978).希釈冷凍機は10 mK以下で連続運転が可能で冷却能力も大きく,しかも外部磁場の影響をほとんど受けないという利点をもっているので,核断熱消磁に対する安定な初期条件を与える冷凍機といえる.たちまち希釈冷凍機は市販され,一般に普及して大衆化されたので,もはや低温研究者の占有物ではなくなった.一方,第二種超伝導体の研究は,いまや20Tを超える強力な超伝導マグネットを生み,両者を組み合わせた一段核断熱消磁法により,超低温度領域が容易に手に入るようになった.

Pomeranchuk冷却(図2の▲)は,3Heの断熱圧縮を利用する冷却法で,素粒子物理の理論家Pomeranchukによって1950年に提案された.その成功(1965)はCornellグループによる液体3Heの超流動の発見をもたらし(1972),さらにbcc固体3Heを1 mK以下に冷却して核磁気秩序状態の実現に成功する(1974).この方法は,3Heそのものを冷却する場合にはきわめて有効でエレガントな方法であるが,冷却温度の下限が0.9 mKと高いうえに,3He以外は冷凍できないという弱点がある.

これらの発見に触発された低温研究者は,より超低温領域の開発のために,銅の一段核断熱消磁装置の希釈冷凍機と銅バンドルとの間に,さらに大きな超微細場をもつPrNi5などの金属間化合物を付け加えた二段核断熱消磁装置を用いて,50mK以下に転移点をもつと予想されるhcp固体3Heや,転移温度の予想もつかない3He-4He混合液中の3Heの超流動の研究に挑戦を決意する.

物性研グループは二段核断熱装置で白金線を27mKまで冷凍し,当時(1983)の最低到達格子温度の世界記録を達成した.この装置はTokyo machineと呼ばれて評判になり,日本の超低温征覇のシンボルと受け取られた.目下のところ(1987)最低記録は,一段核断熱装置を用いてBayreuth(バイロイト)グループが銅線を冷凍した12 mKである.(その後PobellとPickettはそれぞれ10 mKに達したと報告している(1990).)

より低温へ,その守備範囲を拡張することは,単に最低到達温度の記録の更新だけではなく,超低温領域の開拓が新現象の発見をともない,知識の未知の宝庫の開扉へとつながるという連鎖的発展をもたらすのである.

日本における低温研究の歴史は浅い.液体ヘリウムを手に入れた時には,Leidenにおける最初の液化からすでに半世紀近くも経過していた.それにもかかわらず,それ以後の研究は急速な進展を示し,欧米の先進グループと肩を並べるまでに成長し,今や超低温の分野では揺るぎのない地歩を占めるに至った.2) 日本の発達史を振り返ってみると,大雑把に次の4世代に分けられる:

|

| 図1 金研低温グループ(神田室,袋井室).左から,田沼,菅原,武藤,大坪,渋谷,大塚,益田,安原,飛沢,長谷田の諸氏.断熱消磁用の大型電磁石の前で.天井から下がっているのはそのギャップに入るガラスデュワー.(読売新聞1954年7月3日より転載.) |

|

| 図2 低温開拓の発展.表示したのは格子温度であるが,核スピン冷却では銀やロジウムの核スピンは0.5nK以下に冷却されている(1991,1993) |

第0世代(1924頃〜1945)

第二次大戦前の低温開拓の世代.液体水素温度領域(20.3〜約6K).

第1世代(1945〜1970)

極低温時代.日本最初のヘリウム液化機を東北大金研に設置(1952). Novosibirskで開催した日ソ低温物理学会議(1969)をへて第12回低温物理学国際会議(LT-12, 1970, 京都)まで.ヘリウム温度領域(1〜4K).

第2世代(1971〜1987)

超低温時代,超低温箱根シンポジウム(ULT-箱根,1977)をへてLT-18(1987, 京都)まで.mK領域.

第3世代(1988〜 )

mK領域.

第0世代

日本における低温開拓は,1925年,低温における金属磁性の研究に興味をもった本多光太郎(金研所長)が,折からヨーロッパ留学に出かける青山新一(東北大理,化学)に,低温施設の視察を命じたのに始まるといわれている.帰国した青山は金研に移り,低温研究室を創設.財団法人斎藤報恩会の援助により,1931年にLindeの水素液化機と空気液化機を設置する.(これらの巨大な液化機は1960年頃まで活躍した.)程なく神田英蔵が着任し,水素温度領域における熱的測定やその他の物理化学的研究が開始され,これが1940年代終り頃まで続く.この出発点における研究方向が,多かれ少なかれその後しばらく日本の低温研究の方向を規制することになる.ヘリウム温度へ進展しようとする努力は,第二次大戦の苦しい戦中,戦後を通じて続けられている.すなわち,1937年頃から膨張エンジンを使用したKapitza式液化機の試作が始まり,次いで液体水素温度より出発したカスケード式液化機の試作が戦後まで続けられた.しかし,これらはいずれも戦時下の困難や当時の日本の材料や工作技術のせいもあって完成には至らなかった.

第1世代

これらの基礎の上に,金研では神田英蔵が低温化学部門を,袋井忠夫が低温物理部門を担当して,低温開拓の模索が始まった(1945).紆余曲折のすえ1950年,Collins式ヘリウム液化機(ADL社製)の購入が決定された.1952年に金研に設置されて,夢にまで見た液体ヘリウムに初めて対面することになる.3) 実に,Kamerlingh Onnesに遅れること約半世紀,ようやく日本に低温の夜明けが訪れたのである.その後しばらく,ヘリウム液化機は物性実験近代化の一つの表徴であった.この日本で唯一の液化機は,単に金研の研究者だけでなく,内地留学のかたちで実に多数の低温研究者を育成した.これらの人々が全国に散って,日本の低温研究の基礎を築いたのである.

1959年11月には,物性研短期研究会「断熱消磁およびこれに関連する低温技術」が初めて物性研をはなれて金研で開催された.低温に関する物性研の研究会はその後も続けられ,1961年12月には「極低温の物性」が,1969年6月には「1 K以下の生成とその温度領域での物理」が開催されている1960年代には,主要な研究機関にほぼヘリウム液化機が行き渡り,いわゆるヘリウム温度における実験研究が軌道に乗りつつあった.

そこで,極低温特有の物理現象ならびに極低温を利用する周辺の物性分野の研究を促進し,物性研究発展の一つの足がかりにするために,1969〜1971年度にわたって特定研究「極低温における物性」を発足させた.この特定研究を企画した背景には,(1)低温生成のヘリウム液化機はあっても,諸物性の測定装置が弱体でレベルアップが必要であった.(2)低温物理の重要問題の一つである液体および固体ヘリウムに関する研究が皆無であった.(3)将来の発展方向である超低温領域の研究が伸び悩んでいる,などの問題点があった.

この計画は1965年頃,物性小委員会(久保亮五委員長)で発議され,原案がつくられた.この原案は次期委員会(伊藤順吉委員長)において検討,修正された上で,「“極低温物性”研究の促進について」として1966年6月に日本学術会議に提案され,採択された.この計画の実現には当時の物性小委員会に負うところが大きい.

採択された研究課題は71課題,関連課題12の合計83課題である.その分野別分類は,

液体・固体ヘリウム 9: 関連研究 3

超伝導 12: 関連研究 3

磁性 21: 関連研究 3

常伝導状態の電子物理 21: 関連研究 1

多分野にわたる研究,技術その他 8: 関連研究 2

となり,担当者80名,協力者269名にのぼり,物性実験のかなりの分野の研究者の総力を結集したものとなった.

この特定研究の成果としては,

(1)超低温の生成とその領域における物性: 3He-4He希釈冷凍機の自作により,東北大理,名大理,大阪市大理は20 mKに到達し,3Heや磁性などの研究が行われた.これ以外にも数グループが50〜100 mKに到達した.前述のように,物性研グループは常磁性塩の断熱消磁法により3 mKに到達し,10 mKでM![]() ssbauer効果を測定した.

ssbauer効果を測定した.

(2)液体・固体ヘリウム:液体ヘリウムの相転移における量子効果の研究,光散乱の利用による4Heの液体・気体の臨界点でのゆらぎの中における量子効果の研究,4Heの臨界指数の異常やラムダ点の圧力依存性の異常の発見,超流動ヘリウム中につくった電子やイオンのふるまいの研究,など多岐にわたっている.この特定研究によって,この分野の研究が始まり,かつ進展した.

(3)超伝導:第二種超伝導体の研究が主流で,混合状態におけるボルテックスの運動に関する研究がNb, Vおよびその合金について測定され,遷移金属の電子構造との関連の探求,構造的に低次元性をもつと考えられる物質の超伝導転移の研究とこれに関連して金属原子が一次元的に連結されている特殊な配位化合物における抵抗その他の物性の異常の発見,超伝導体の磁性不純物効果の研究などが行われた.4)

(4)磁性:わが国では伝統的に実績をもつ分野であるから,極低温における磁性の研究も層が厚い.特色の一つは低次元磁性体の磁性,相転移およびこれにともなう動的ふるまいの研究などである.断熱磁化による冷却効果の達成と新しい型の磁気的秩序状態の発見,希薄合金(Au-V)の近藤効果に関する研究,Cu-Cr合金のミリ波抵抗の異常の観測,整列核の放射線の角度分布やM![]() ssbauer効果の測定などが行われた.

ssbauer効果の測定などが行われた.

(5)定常状態の電子物性:通常の金属,半金属,半導体の電子構造や伝導電子や正孔などの動的ふるまい,伝導現象そのものなど対象は非常に広範囲にわたっている.その他,金属微粒子に関する研究は,いわゆる久保効果との関連で精力的に続けられた.

このように研究成果は着々と蓄積され,日本の低温物理は世界のLow Temperature Communityからその存在を認められて仲間入りするまでに成長し,1970年に京都でLT-12を主催して面目を施した.本特定研究の担当者,協力者が会議の運営はもちろん,発表の面でも中心的役割を果たしたのは言うまでもない.

第2世代

日本の低温実験は十分な基礎固めを行って堅実な発展を示しつつあったが,早くも今後の研究の進路をどの方向にとるべきかを模索すべき時期にさしかかったようでもある.そこで,仙台の神田シンポジウム「低温物理(1973)」に続いて,物性研短期研究会「超低温(1973)」,箱根で「超低温領域開発の問題点(1975)」を,さらに基研短期研究会「量子固体(1977)」を開催している.将来へつなぐ夢の試みの一つとして,1977年に世界の超低温物理の指導者や主要な協力者のほとんどすべてを招いて,「ULT-箱根シンポジウム」 を開催することにした.その当時,日本では,いずれもPomeranchuk冷却を用いた大阪市大グループの固体3Heの研究や物性研(永野)の3Heの融解曲線の測定以外には,ULTにおける実験的研究はほとんど行われていなかったのである.このような状態で,あえて国際会議を開催したのは,世界の超低温物理の現状を把握して,その戦線への参加を決断するためであった.

その結果,まず物性研(1978),次いで東北大理(1979),名大理(1980)が超低温開発の戦列に加わる決意を固め,概算要求「超低温設備の整備,充実」を発足させた.5) それまでの研究の進行状況や設備状況を勘案して,それぞれ3年,2年,単年計画とし,完成年度を1981年に揃えた.実験室にはいずれも除震対策と電磁遮蔽を行った専用の独立建造物を新営した.建設計画と併行して,物性研短期研究会「固体ヘリウム(1978)」,「超低温における液体および固体3Heの物性(1979)」,「物性研究の将来(1980)」,「液体・固体ヘリウムにおける新しい問題(1980)」などが開かれて,低温研究の将来を模索した.

当時,世界の超低温グループは,量子流体,特に希釈冷凍機温度における液体3Heの研究に蝟集し,しのぎを削っていたので,ルーキーに立ち入る余地はなく,成果をあげる望みも薄いと思われた.そこで,あえてその雑踏をさけて,われわれは一歩先んじて,超低温開拓の目標を1 mKをきることにおいて核断熱消磁法を開発することとし,そこに核磁気転移点TNをもつbcc固体3Heの核磁性の解明を,まず最大の攻撃目標とすることとした.

固体3Heの秩序相の性質を,より直接的に,より詳しく実験的に調べるには,中性子回折が最も強力な手段であると思われるが,これはきわめて困難な実験である.次善の手段はNMRであろう.その当時,理論的に推定されていた核スピンの秩序配列は,すべて立方対称をもつ反強磁性体であったから,その磁気双極子相互作用は等方的で,異方性エネルギーへの寄与は2次の効果として現れるにすぎない.したがって,反強磁性共鳴の共鳴振動数は,たかだか10kHz程度と推定された.そこで,われわれは核断熱消磁装置の製作と並行して,低振動数のNMRをSQUIDを用いて検出しようと計画していたのである.その矢先,1980年初頭にOsheroffが単結晶を用いて,秩序状態におけるNMRの観測に成功し,零磁場における反強磁性共鳴振動数を777.7 kHz, そのスピン構造をup-up-down-down (u2d2)と決定した.それは予想だにしなかった磁気構造で,にわかには信じ難いほどであった.(「日本の実験屋は何をしているのだ」と,心ない理論家から面詰されるという一幕もあった.)しかし,それ以後の進歩はきわめて著しく,実験は精細をきわめ,理論はますます巧緻となった.

bcc固体3Heのスピン構造はOsheroffにしてやられたが,気をとり直した名古屋グループは,TNを通って定積圧力のとびを世界で最初に測定して,Cornellの3Heシンポジウムで発表した(1980).これは,交換相互作用の体積依存性を最初に明らかにした実験でもあった.超低温ではほとんど無名に近かった日本から,突如として飛び入りでこの発表があったとき,会場に大きな驚きが走った.大阪市大グループも,静磁化やTNのモル体積依存性を測定している(1983).名古屋グループはまた,定積比熱について圧力と同様な実験を最初に行い,BayreuthのULTシンポジウムで発表している(1984).京大グループのu2d2相におけるパルスNMRの異常緩和がLT-17で報告された(1984).

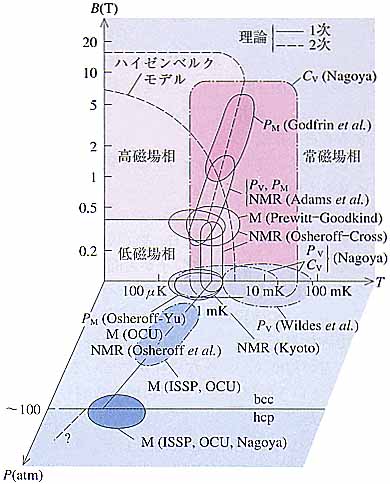

TNを含む低温において,第2世代の終り頃までに行われた実験の種類と測定温度範囲を磁気相図に書き込んだものを図3に示す.

研究の進歩と三大学の超低温設備の完成にともない,研究態勢の再構築の必要が生じたので,1983〜1985年度にわたって,特定研究「量子凝縮相の基礎研究」を実施した.したがって,この特定研究は,対象を主として超低温における量子凝縮現象に関する研究に限定した.6) 採択された研究課題は31課題で,これを

量子固体(益田) 課題数 6

量子流体(大塚) 課題数 9

超低温における電子系の凝縮相(小林)課題数 10

超低温技術など(信貴) 課題数 6

の4グループに分け,それぞれグループごとに独自に研究活動を行った上で,全体会議で総括した.さらに,

量子凝縮相の理論(碓井)

Anderson局在(長岡)

の2グループを組織し,実験グループとの協力態勢を確立した.括弧内の名前はグループリーダーである.

この特定研究のもう一つの重要な狙いは,東大理と大阪市大理に超低温設備を整備することであった.これに前述の東北大理,名大理,阪大基礎工を加えて,超低温研究の5拠点を開設した.それぞれが特定の開発研究課題をもち,同時に共同研究ステーションとして機能するようにした.このようにして,超低温研究の日本におけるネットワークは完成した.物性研は共同利用研としての本来の役割を果たすことによって,この計画に参加した.

超低温における共同利用とは,いかなるものであるかについては侃侃諤諤の議論があったが,技術のknow-howの提供というような瑣末なことではない.1シリーズ1年以上もmK領域を保ちつつ,(トラブルなしで)連続運転が必要な仕事は,本質的に,磁場や炉を借りる,試料を入れ換えるだけといった性質のものではない.たとえば,1 mKより上の温度領域でbcc固体3Heの磁化率を測定していた大阪市大グループと,世界最低温度記録を樹立したあとの物性研が協力するという,いわゆる共同研究の形が望ましい.両グループの共同態勢は10年後の現在でもなお続いていて,はるかに低温でhcp固体3Heの実験が行われているし,3He-4He混合液の3He超流動では,東北大も加わろうとしている.共同研究ステーションも同じ形態になるものと期待された.問題は共同利用のための研究費であろう.目下のところ,これが可能なのは物性研だけである.

爾来,日本の超低温物理は急速な成長を遂げて,世界の超低温グループの中でその存在を確固たるものにした.LT-16(1981)直後に開催された「超低温物理における新しい問題」シンポジウムの閉会の辞で,Lounasmaa(IUPAPのCommissiononLowTemperaturePhysics,C5委員)は超低温学界への日本の寄与を称賛し,われわれもカリフォルニアワインなど飲んでいないで,早く研究室へ戻って研究を再開しようと結んだ.彼は超低温物理の最前線にいるフィンランドの指導者で,「ULT-箱根シンポジウム」に出席した後,各地の低温研究者を激励して歩き,日本の超低温物理を育成したと自負している人物である.LT-17 (1984)直後の「Emil-Warburg ULT-Bayreuthシンポジウム」でも,Bayreuthグループを率いるPobell(C5委員長)は,テレビ取材を物性研発表のポスターの前で行い,日本の国家的(?)な計画的投資による成功を強調し,政府に向って,ドイツも見習うべきだと力説した.すなわち,この特定研究によって日本の低温分野全体を組識的に,その研究環境を整備することに成功したといえる.このように,国家的プロジェクトの様相を帯びて,国全体の低温研究をリンクする研究体制の構築は,世界でも最初であったので,大いに注目を浴びるところとなった.7) これがアメリカの研究者たちを刺激して,数年後にFloridaとCornellにマイクロケルビン研究所が誕生している.

このようにして,わが国の実験レベルは世界の最先端に到達し,超低温研究の本来の目標である量子流体・固体を主とした先駆的な実験が開始された.本特定研究の成果を中心として,当時を振り返ってみよう.

名古屋グループは,前述のbcc固体3Heの定積圧力の測定に続いて,比熱を,まず零磁場においてTNを含む広い温度範囲にわたって測定した.次いでこれを高磁場に拡張して,低磁場相,高磁場相および常磁性相にわたって磁気相図を完成し,同時に各相間の相転移の性質を明らかにした.これらの実験結果を理論的に解析して,bcc固体3Heにおける交換相互作用の大きさを具体的に求め,磁気相図を説明した.さらに,スピン波を計算したり,double spiral spin構造などの新しい磁気相の提案を行った.同様な実験をhcp相に拡張して,多体交換相互作用による核磁性の全貎の解明を試みた.

大阪市大グループは,早くからbcc固体3Heについて核磁化の測定を行っていたが,物性研グループとの共同研究によって,測定をより低温で,より高圧の領域に拡張することが可能となった.次いでhcp 3Heの研究では43mKまで冷却している.その結果,正のWeiss温度を観測し,交換相互作用が強磁性的であり,3体交換が主に効いていると考えた.3HeのWeiss温度を実験的に決定したのは,これが最初である.また,独自の実験として,第四音波の音速測定から超流動3Heのサイズ効果を調べ,コヒーレンス長を求めている.

東大理(鈴木)グループはbcc固体3Heの原子空孔濃度の精密測定を行い,原子空孔の形成エネルギーとエントロピーを決定し,後者が負であることを実験的に説明した.

京大理(平井)グループはbcc固体3HeのNMRを測定し,u2d2相におけるスピンダイナミックスを研究した.また狭い平行平板中の超流動3Heのスピンダイナミックス,多孔質ガラス中の固体・液体3Heの物性測定などを行った.理論的研究は,京大理(恒藤)グループが担当した.

広島大(大林)グループは,超流動ヘリウムのレーザー・Raman散乱に見いだされた特異スペクトル構造と偏光特性とを測定した.これらの解析から超流動ヘリウム中の素励起の分散関係などを明らかにした.

3He-4He希薄溶液中の3He超流動転移については,理論的予言はあるが,発見されていない.3He-4He混合液を100 mK以下に冷凍するというテーマは,現在でも超低温実験における挑戦的テーマである.前人未踏の温度まで冷却して3He超流動転移の有無を探るグループに,物性研,大阪市大,東北大がある.現在,大阪市大グループは9%混合液を97 mKまで冷却しているが,3He超流動による異常は観測されていない(1994).この到達温度は目下のところ世界最低である.さらに研究が続けられている.

東北大グループは,超低温をうるための冷却法の開発を目指して,液体3Heおよび3He-4He混合液の熱力学的性質や流れ状態の特性を調べた.冷却を,超流動渦糸冷凍機,4He循環式希釈冷凍機,サブmK温度領域での希釈冷却による3He混合液の100 mK以下への冷却の3段階に分けて開発および研究を行った.

岡山理大グループは,液体3Heへの4He溶解度を調べて,溶解度が従来予測されていたよりも大きいことを見いだし,4He-3He, 4He-4Heの相互作用になんらかの新しい機構が存在することを指摘した.

原子レベルの細孔(ゼオライト,多孔質ガラス)に吸着されたヘリウム原子の量子的なふるまいを明らかにしようとするグループに,北大グループがある.

物性研(生嶋)グループは3He表面張力の温度依存性を測定して,液体の内側から準粒子が表面を叩くことによる効果を明らかにするとともに,リプロンの存在を示唆した.また,ヘリウムの臨界現象の研究を行い,気相-液相臨界点近傍で固体表面に吸着した3He薄膜の磁化測定を行い,界面からどの程度まで大きな磁化がでているかを調べて,約500 mKという強磁性相互作用の機構に関して有力な手がかりを得た.

金属微粒子と3Heの間の磁気的相互作用を金研(斎藤)グループが調べて,その存在の可能性を示唆するミクロな実験根據をあげている.

金研(深瀬)グループは,エキシトニック相と関連した低温強磁場中のBi超音波巨大量子減衰の異方性を調べた.また,不純物により結晶の乱れが増加したとき,Anderson局在が電気伝導に与える変化を研究した.

九大(間瀬)グループは同様な実験により,半金属におけるエキシトニック相転移・ガス-液体型相転移を探索した.強磁場中の電子-正孔系による超音波の同時吸収を測定して,電子・正孔両Landau準位の相対位置を同定した.この方法でエキシトニック相を見いだそうとした.

東大教養(真隅)グループは,AgBr結晶内自由励起子のエネルギー緩和過程を研究した.

ランダムなポテンシャル中におかれた電子の超低温における量子力学的な干渉効果であるAnderson局在も,興味ある主題であった.8) 層状化合物のAnderson局在状態における熱的・磁気的性質については金研(小林)グループの研究がある.東大理(佐々木)グループは速中性子照射と定時焼鈍を組み合わせて,Si:P系でのAnderson局在化を観測して,繰り込み群方程式による取り扱いの妥当性の裏付けを得ている.単一の丸いFermi面をもつ三次元半導体について東北大通研(森田)グループがAnderson局在の研究を行い,そのパラメーターを求めている.

東大教養(小宮山)グループは,二次元電子系の示す量子Hall効果のブレイクダウンをエネルギーバランスの考えから説明し,量子Hall効果に近い状態にある電子系で電流不安定を実験的に見いだしている.

物性研(永野)グループは,Au-Nb系で,Auの超伝導近接効果を見いだしている.京大理(鈴木)グループは,Al超伝導薄膜ではスピン常磁性効果により,一次の相転移以外に,絶対零度では不安定であるが有限温度でのみ安定な超伝導状態を見いだした.これは“リエントラント”超伝導状態の存在を示唆している.

新しい低温生成の試みとして,超伝導微粒子による核断熱消磁法が東大理(小林)グループにより行われ,その核スピン秩序化が試みられた.しかし,作業物質として用いたSn, Alのいずれも,消磁後の磁化率を検出できなかった.この事実は,低磁場における予期しないエントロピーの増大を示唆しており,磁場循環法で観測された異常緩和と関連していると思われる.このために,核スピン秩序は達成されなかったが,この異常緩和はいずれも大きな物理的意味を含んでいると思われるので,興味がもたれる.

絶縁体化合物中の電子スピン系や核スピン系について,定常またはパルス強磁場を用いた新しい磁気冷却法が阪大基礎工(長谷田)グループにより開発され,基底一重項常磁性体中の1H核スピン系の冷却が行われた.

本特定研究は新しい量子凝縮相の発見には至らなかったけれども,量子固体やAnderson局在の研究は,世界の中で主導的役割りを果たすに至っている.その研究成果は,わが国における科学の最先端を切り拓くという点で大きな意味をもったといえる.この特定研究に結集された研究の勢いが,1987年に京都で開催されたLT-18に反映され,さらに新しい発展を目指して躍進することになる.9)

図3 第2世代において固定3Heについて行われた実験.ISSPは物性研,OCUは大阪市大,地名はそれぞれの大学名.

第3世代

LT-18を境にして,第1,第2世代を過ごした人々はほとんど退官し,研究の中心は第3世代を担う若い世代へと引き継がれた.退官した世代は,多かれ少なかれ金研の第1号ヘリウム液化機で育った同世代であった.それだけに団結は強く,研究連携も容易であったように思われる.それが超低温開拓に大学の枠をこえた連携プレイを可能にしたのではないかと思う.

bcc固体3Heの磁性の解明を目標においた大阪市大,物性研,名大,京大などは,努力の甲斐あって,第2世代の終り頃までに,300 mK以上の温度領域で可能な実験をほとんどすべて実施し尽くしたと思われる.

第3世代に入って早くも10年近く経過し,世代交代も終って,これまでの学問的蓄積の上に,次の新しい展開を求める時期にさしかかっている.(少し遅いかもしれないが.)最近(1994),この趣旨に沿った研究会:基研短期研究会「超低温物理の現状と将来の展望」と物性研短期研究会「超低温物理の最近の動向と展望」が開催された.

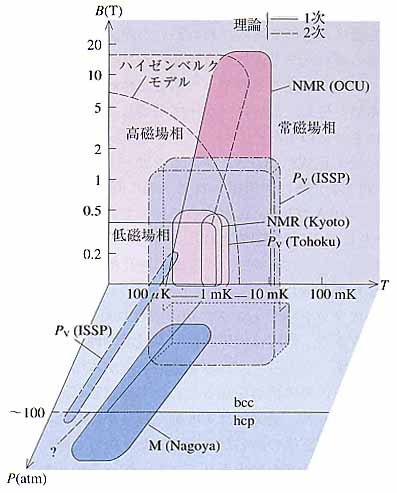

ともかく,第3世代に入ってから固体3Heに関して行われた実験の種類と測定温度範囲とを図4に示す.現在,固体3Heはどこまで冷凍されているかを,名古屋グループに例をとると,bcc固体3Heは44 mK (1993), hcp固体3Heは34 mK (1991)である.いずれも磁化率を測定している.後者は磁気相図の完成を目指して研究を継続している.

低温物理の活躍の場は,「低温物理学国際会議(LT)」,「超低温物理(ULT)」あるいは「量子流体と固体(QFS)」に関する国際シンポジウムである.これらいずれの会議にも,日本から数名の組織委員を送っており,招待講演にも毎回数名以上が招かれるという実績をもっている.

図4 第3世代に入ってからの固定3Heについて行われた実験.

低温物理学国際会議(LT)

LTはIUPAPのC5委員会が開催する低温物理学に関する国際会議として最も重要で最大の会議である.

1946年にCambridgeで開催された“FundamentalParticles and Low Temperatures"が,低温物理の国際会議の始まりといわれている.組織委員長のAllenの言を借りると,「この会議は“LT-0 plus 1/2"ともいうべきであるが,しかしそのおかげで,Heisenberg, deBroglie, Schr![]() dinger,

Heitler, London兄弟,Bornなどが出席した.これらの碩学が一堂に会する戦後初めての機会を与えた,戦後最大の会議であった.」

dinger,

Heitler, London兄弟,Bornなどが出席した.これらの碩学が一堂に会する戦後初めての機会を与えた,戦後最大の会議であった.」

これらの事情は,1953年に京都で開かれたわが国最初の物理に関する国際会議「理論物理学国際会議」でも全く同じであった. Dirac, Van Vleck, Mott, Prigogine, Gorter, Feynman, Onsager等々の出席者を見て,当時の若い研究者達は「向うから教科書が歩いてくる」と興奮し,烈しい刺激を受けたものである.われわれが熟読した教科書の著者である優れた学者達に,直接逢ったり話をしたりする喜びは,敗戦から立ち上がりつつあったわれわれに測りしれない希望を与え,世界に向かって飛躍しようとする決意を新たにさせたのである.

その後,正式にIUPAPがスポンサーになって,「低温物理学国際会議」が組織された.第1回会議は1949年にMITで開催され,Slaterが挨拶を行っている.以後2年毎に(のちに3年毎に)開催された.当時の日本の低温物理は第1世代に入った直後で,ヘリウム液化機の議論が始まったばかりであった.

初めてプロシーディングスが作成されたLT-2の記録を眺めてみよう.当時は世界的にも“低温物理学”が定着しつつある頃でもあって,日本の低温研究が本格的に開始される直前の世界の情勢を知るためにも有意義だからである.出席者は216名,論文数は106編,日本からの出席者は神田英蔵,小谷正雄の両名だけであった.この会議には,日本から5編の論文が発表されている.神田らの「ガラス状物質の零点エントロピー」 以外は,理論の論文であった.そこで,当時の研究の傾向を知るために,発表論文を研究分野別に分類すると,

熱的性質(比熱,エントロピー,熱伝導など) 21

電気伝導(超伝導を除く) 12

液体ヘリウム 35

超伝導 21

磁性 17

となる.LT-2で最も盛んに論議されたのは,液体ヘリウムの転移やヘリウムIIそのものの研究であった.この分科への日本の寄与は理論だけであった.

当時の世界における低温研究の勢力分布を知るために,それを正確に反映しているとは思わないが,とりあえず,LT-2に提出された論文数を比較してみると,

Clarendon研究所(Oxford) 25

Mond研究所(Cambridge) 9

Kamerlingh Onnes研究所(Leiden) 20

アメリカの14研究所の合計 28

その他 24

となる.1940年代の半ば頃までは,Gorterが主宰するLeidenが最も優位にあり,次いでShoenbergが率いるCambridgeと見られていたが,40年代後半になってからは,Simonが主宰し Kurti, Mendelssohn らを擁するOxfordが奮起して活発な活動を続けたように見られた.その傾向は,このLT-2でよくあらわれている.さらに遅れて低温研究を開始したアメリカの躍進は著しく,とくに液体ヘリウムの研究では最先端に立つに至っている.後発の研究事情としては,日本が固体3Heにおいて成功したのと似ている.

LT-12以後の開催地などを表1に示す.早くから細分化が議論されながらLTは益々,巨大化しつつある.LT-2のプロシーディングスの目方は350 g程度であったから,その後の成長率を勘案すると,LT-20には数百kg程度に達する筈である.しかし,実際は7.5 kgぐらいにとどまっている.それにしてもビッグコンファレンスであることには間違いはない.

サテライトミーティングもLT-20では8分科に達し,本質的なきめこまかい議論はそちらに移っているようである.超低温領域を開拓し,その領域に特有な現象を追及しようとする研究者達は,超低温グループを組織して活発な討論を続けている.ULTコンファレンスがそれである.

| 開催年 | 開催地 | 出席者 | 論文数 | 日本人数 | |

|---|---|---|---|---|---|

| LT-12 | 1972 | 京都 | 800 | 295 | 250 |

| 13 | 1972 | Colorado 大 | 1,015 | 550 | 25 |

| 14 | 1975 | Helsinki 工科大 | 814 | 555 | 33 |

| 15 | 1978 | Grenoble 大 | 1,102 | 665 | 36 |

| 16 | 1981 | UCLA | 1,054 | 757 | 57 |

| 17 | 1984 | Karlsruhe 工大 | 1,150 | 826 | 75 |

| 18 | 1987 | 京都 | 1,563 | 962 | 958 |

| 19 | 1990 | Sussex 大 | 1,212 | 1,047 | 233 |

| 20 | 1993 | Oregon 大 | 1,229 | 1,212 | 216 |

|

表1 LT開催地など LT-2(1951): Oxford 大,LT-3(1953): Rice 大,LT-4(1953): Paris 大,LT-5(1957): Winsconsin 大,LT-6(1958): Leiden 大(ヘリウム液化50周年記念),LT-7(1960): Toronto 大,LT-8(1962): London 大,LT-9(1964): Ohio 州立大,LT-10(1966): Moskva,LT-11(1968)*: St.Andrew 大を経て,LT-12 は1970年に京都で開催された.ここで,日本の低温物理が世界に向かって飛躍したのである. * この LT-11 で「ヘリウムの危機」についての特別セッションが開かれた.当時,世界のヘリウム需要の大部分をまかなっていたアメリカが,資源の枯渇を憂慮し 21世紀の中頃までの需要を考えて,天然ガス中に0.3%程度含まれているヘリウムを分離して地下に貯蔵する計画を実行中であった.しかし,経済的な理由から 1971年に中止する方針を明らかにした.もし中止されると,貯蔵したヘリウムは約 30年で消費され 20世紀末には危機に直面するというので大騒ぎになった.時の C5委員長 Baedeen が貯蔵の継続のために奔走したが,その後,情勢が変化して 21世紀はじめまで大丈夫ということになり,1971年頃には運動も下火になった. (この問題は最近,再燃した.アメリカは財政上の理由で貯蔵注のヘリウムガスを 2015年までに売り尽くそうとしている.アメリカ物理学会はこれに講義してヘリウムガスの地価貯蔵の継続を要望している(1996).) |

超低温物理(ULT)

超低温物理は,現代科学を強力に推進している最も先端的でかつ重要な,極限条件下における研究分野の一つである.しかし,単なる極限条件下における物性を捉えるというだけでなく,超低温開拓は量子力学による自然認識という点で大きな意義をもち,ミクロな立場から物質の性質の解明を目指す物理学の基礎として重要な役割を担っている.

1960年代の終り頃から固体3Heの研究に取り組んでいたFloridaグループが,この研究分野の発展を希求して,1975年に,「量子流体と固体に関する国際シンポジウム(QFS)」をFloridaのSanibel島で開催した.次いで1977年にわれわれは「ULT-箱根」を開催している.さらに,3Heの超流動と固体3Heの核スピン秩序化を発見したCornellグループが,1980年に「量子流体と固体に関するシンポジウム(3He-Cornell)」をIthacaで開催した.これとは別に,LTの巨大化にともなって,各専門分野毎にサテライトミーティングを持つようになった.なかでもULTグループは盛んに研究開発を行っている時期でもあったから,割合早い時期から,研究成果や意見の交換のための会合が持たれていた.「ULT-箱根」の開催が,その後の発展の導火線となったのも事実である.LT-16(1981)以降は,LTのサテライトとしてULTミーティングが開催されるようになった.その開催地を表2に示す.1984年になって,超低温生成や核磁性の研究で成功をおさめたBayreuthグループが,「Emil-Warburg ULT-Bayreuthシンポジウム」を主催している.表2が示すように,LTの中間で開催して,研究を刺激したいという配慮をしている.表1に示すように,LT-16 (1981)からLT-20 (1993)まで北米大陸でLTが開催されなかった.これでは大学院生や博士研究員たちの研究意欲に悪影響を及ぼすに違いないと考えたFloridaグループは,QFS-89を開催している.このあたりに,学会を開催する意図として後継者の養成に深い配慮が秘められている.超低温実験の研究者養成はきわめて困難な事業であるが,幸いわれわれは世界に先駆けて設備の近代化,大型化に成功し,多くの貴重な研究者を確保していた.mK領域は歴史も新しく分野も限定されているので,人材の養成が遅れていた海外の著名な超低温研究機関へ優秀な若手が大いに進出し,世界的な規模でULT-Clubの交流を深め,次の世代に備えて実力を貯えることになる.

| 1975 | QFS-75(Sanibel) |

| 77 | QFS-77(Sanibel),ULT-箱根 |

| 80 | 3He-Cornell |

| 81 | ULT-Souhern California 大 |

| 83 | QFS-83(Sanibel) |

| 84 | Email-Warburg ULT-Bayreuth 大 |

| 86 | QFS-86(Banff) |

| 87 | ULT-名古屋 |

| 89 | QFS-89(Gainesvill) |

| 90 | ULT-Lancaster 大 |

| 92 | QFS-92(Pennsylcania 州立大) |

| 93 | ULT-Oregon 大 |

| 95 | QFS-95(Cornell),ULT-Bayreuth |

表2 超低温(ULT)物理シンポジウム.

おわりに

超低温の生成は宇宙線の侵入と競合するところまでに進歩した.しかし現在の方法に頼る限り,10 mK付近に壁があると考えられている.さらに,超低温領域における研究を妨げる困難の一つにKapitza抵抗がある.超低温研究は,この熱交換におけるKapitza抵抗との戦いであるといえる.果たしてどのような方法で,これらの壁を打ち破ることができるであろうか? 絶対零度への道の彼方に新しい物理が埋れているとすると,これらの困難に打ち勝って,いばらの道を歩まなければならないだろう.すでに,その決意をしているグループの努力に期待する.

さて,今後の研究をどの方向にもって行くべきか? mK温度領域特有の研究は量子液体・固体のそれであろう.すでに進展中の研究以外に,スピン偏極した液体3Heおよび3He-4He混合系の3He超流動,スピン偏極した固体3Heの物性の研究などがある.

液体ヘリウム面上の二次元電子系を用いた量子液体の表面や界面の物性研究にも興味がもてる. 4He液面上に形成されたWigner結晶の磁場中伝導度に強い非線形現象が観測されている.この現象はWigner結晶がプラズモン-リプロン結合状態から抜け出す新しい形のスライディング現象であるといわれている.これらの研究を3He液面に拡張すると,より低温で新しい知見の発見が期待される.

超流動4He薄膜上に浮かんだサブモノレーヤーの3He系や,グラフォイル上に吸着した3He-4He混合液の薄膜での3He超流動の探索,3He-4He混合液の過飽和現象での一次相転移における量子効果の研究などに興味がもたれる.

回転クライオスタットの建設も物性研で進歩しているので,ヘリウム薄膜における量子渦の研究に新しい局面が開かれるかもしれない.液体4Heに打ち込んだスピン偏極したm+のスピン緩和関数の観測も望まれる.

核整列固体3Heのスピンダイナミックス,特に高磁場相におけるコヒーレントなスピン流の検出やマグノン気体の輸送現象のミクロな研究も興味がある.超流動3Heでの核整列固体の結晶成長の問題,固体・液体界面で励起される結晶化波の観測が期待される.

量子液体・固体は超低温物理の本命であるが,それだけに問題は限定されてしまう.世界中の超低温グループがほとんど同じ主題に向かって覇を競うという宿命のようなところがあって,その意味では素粒子実験に似ている.いわゆる銅鉄主義や本邦初演などは通用しない.

ヘリウムにこだわらなければ,すなわち極限条件下の物性研究に目を転ずると,電子・核結合系としての増強核磁性体の相転移,金属の核磁気秩序,強相関物質の開発と低温物性,2層系の量子Hall効果の研究などがある.新しい量子凝縮系における偏極電子状水素気体のBose凝縮相の探索,特に3He液面上の吸着された二次元水素気体はKosterlitz-Thouless転移の理論値にかなり近いところまで冷却されているので,期待がもてる.

AuやPtなどの貴金属の超伝導や重フェルミオン超伝導,特に後者ではエキゾチックな物質の多くが示す磁性と超伝導の競合の問題が残っている.

超低温領域という未開拓領域の開発によって,予測されない斬新な知見が得られるという,実りの豊かな収穫が予想される.これからも絶対零度への道を歩むことによって,われわれの世界は重要な発見の喜びに包まれることになるだろう.真の超低温物理の研究は,その緒についたばかりに思える.

- 超伝導はヘリウム液化成功の3年後に発見されたのに,超流動の発見に30年を要した.これらの現象はBose-Einstein凝縮の結果であるが,これを気体で観測しようとする試みが続けられた.最近,Coloradoグループが,磁気閉込めされた87Rb原子の蒸気を蒸発冷却により20 nKまで冷却して,気体におけるBose-Einstein凝縮を発見した(1995).

- 最近発表された物性研の外部評価報告書によると,「超低温グループは大阪市および名古屋大とともに日本における国際的水準の三つの研究拠点の一角をなしている.」と評価されている(1995).

- Simonだったか「Professor Kanda はヘリウムを見たがっている」と,足もとに液体ヘリウムをぶちまけたとのことである(1951).当時の日本の評価はそんなものであった.

- これらの研究以降,高温超伝導体の出現(1986)に至るまでの実験研究は,日本物理学会編:『超伝導』(丸善,1979)に詳述されている.

- これに先立って,京大理(1977)が概算要求「超低温核整列生成装置」により,阪大基礎工(1978)が概算要求「断熱磁化希釈冷却装置」により超低温研究を開始している.

- 低温物理の対象としてはJosephson効果,SQUIDや超伝導を記述しなければならないが,前者に対しては,1979〜1981年度にわたり特定研究「超伝導量子エレクトロニクス」,後者については,1984〜1986年度にわたり特定研究「新超伝導物質」および1987年度「酸化物高温超伝導体」が実施された.本特定研究で予想された研究の大半がそちらへ移動したので,中心的課題ではなくなった.

- フィンランドはLounasmaaグループの超低温研究に対して,国家的なバックアップを全面的,集中的に行い,世界的ピークをつくろうと計画した.事実,それは実現した.その後,BayreuthのPobellとともにECの資金面での援助を受けて,大研究室を設置した.

- 本特定研究によるAnderson局在に関する研究成果は「AndersonLocal-ization: Prog. Theor. Phys. Supplement No. 84」として刊行されている.

- LT-18(京都)は高温超伝導体発見後の最初の国際会議であったために,学界のみならず,産業界や報道関係から強い関心と期待が集まったので,通常の講演発表の他に,研究の現状について特別のシンポジウムが企画された.これはLTにとって異例のことであった.