|

|

| 50年をかえりみる |

X線天文学の誕生とその発展

小田 稔

〈東京情報大学 265千葉市若葉区谷当町1200-2〉

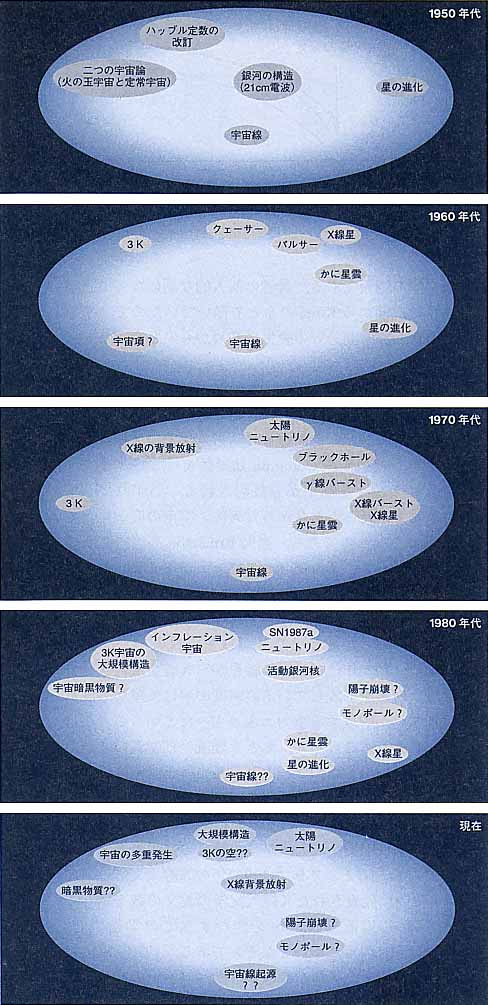

宇宙物理の歴史を追ってみると,1960年代が特殊な時代だったことに気がつく.この分野でその時々に解かれていなかった問題を個人的に整理し見直しをつけるために,やや主観的だがいくつかのダイヤグラムを描いて見たことがある.すでに色々なところでご披露しているが,1)1960年代のものをお目にかけることにする.図1の縦軸は北に向かって “意外性” セレンディピティー(serendipity)*を表している.南は知識の深まりである.セレンディップというのは,セイロンの三人の王子という民話から派生した,思いがけない発見という意味に科学者がよく使う言葉である.

1960年代は思いがけない発見が相次いだ疾風怒濤の時代だった.パルサーやクェーサーといった,いずれも常識的な物理では理解しがたい天体が発見され,火の玉宇宙の残照(ぬくもり)3 K背景放射が検出された.そして,MITのBruno RossiのインスピレーションによるX線天体の発見からX線天文学が始まったのである.地球は厚い大気に包まれている.そのために,X線は大気に吸収されて地表までは到達しない.Rossiは,誰もが強いX線を放射する天体があるとは想像していなかった1960年代初期に,「自然は人間の想像を越えた姿を見せることがある.いまは大気の外に出る手段があるのだから…」と小さなガイガー計数管をロケットに載せて大気の外に送りだしたのである.今からみると小さなロケットによる幼稚な観測だったが,それでも1960年代は発見に次ぐ発見の時代だった.当時の米国天文学会誌Astrophysical Journal (ApJ)の速報誌を見ると,40%ほどがX線天文学の速報である.著者の個人的な話になって恐縮だが,私は以前からRossiのもとで働いていたので,幸いにもこの新しい学問分野の誕生に初めから立ち会うことになった.

何故,X線天文学がこんなに急速な実りをもたらしたのだろうか.熱的なメカニズムによるX線は,超高温プラズマから放射される.非熱的なメカニズムによるX線は,シンクロトロン放射や逆Compton効果によって,プラズマの中の高エネルギー電子から放射される.いずれにしても,これまでみたこともなかった天体,宇宙の姿が見えてくることになったのである.当時Princeton高等研究所のFreeman Dysonは「Copernicus, Newton, Einsteinを通じて基本的には変えられることのなかった静的な宇宙像が,X線天文学の出現によってダイナミックなものに,すっかり書き換えられてしまった.」と言っている.2)

1960年代,1970年代には,X線星からX線を放射させているのは,連星を形成している高密度の星に恒星から流れ込むプラズマが解放する重力エネルギーだということがはっきりしてきた.こうして,もとは理論物理学者の頭脳の産物だった,自分の重力でつぶれてしまった高密度星,つまり中性子星やブラックホールを実際に観測する手段を,X線天文学が提供することになったのである.

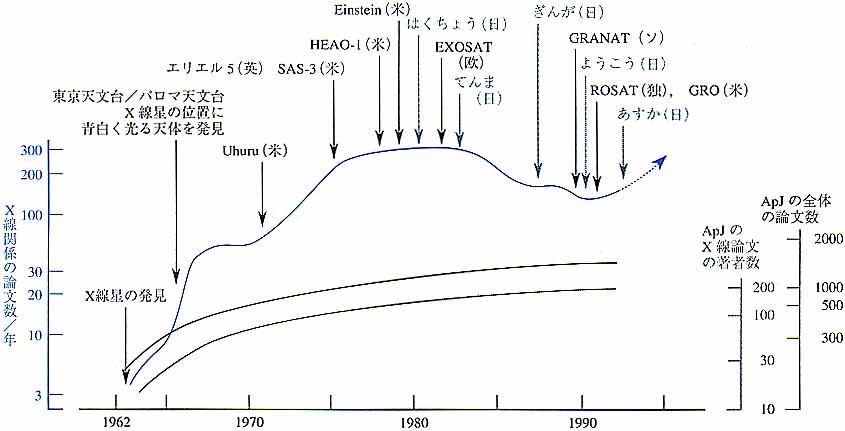

X線天文学の歴史を,大づかみに論文の数の変遷としてとらえてみる.図2のグラフは1962年のX線天文学の発祥以来,1年間に発表されたX線天文学の論文の数を示している.3)1966年以前はNatureを含むすべての学術雑誌,それ以後はApJのみについてかぞえてある.1970年末には,米国の初のX線天文衛星Uhuruが,ケニア海岸の沖合の海中にあるイタリアの人工のロケット基地San Marcoから打ち上げられている.それまで観測ロケットがせいぜい10分か長くても30分間しか大気圏外にとどまっていなかったのに対して,科学衛星は地球を回る軌道上にあって観測を続けるのである.これを境に論文の数は急激に増えて,1980年代にかけてApJだけで一年に200編の論文がでる時代が続く.1982年には,天文学全分野の中でX線の占める割合は15%になっている.図のカーブの上に衛星の名前,あるいはニックネームがつけてある.

この歴史の中での日本の役割を拾ってみる.X線天文学が天文学の「市民権」を得るきっかけをつくったのは,1966年東京天文台岡山観測所がさそり座にあるX線星Sco X-1を光学的に同定したことだった.4)これは,やや手前味噌になるが,著者自身が関与したモジュレーション・コリメーターによるNew Mexico州White Sandsでのロケット観測が火をつけたと言って良いかも知れない.この装置は,レンズも使えず,特殊な条件以外では反射鏡による普通の望遠鏡も使えないX線波長領域で,精密な “望遠鏡のようなもの” を工夫したものである.ここではその原理や構造には触れないが,かつて滞在した京都を深く愛した恩師のRossi先生が「これは,まるで京都の宿のすだれ(bamboo screen)だね」と言われたことから,すだれコリメーターとよぶことになったのである.その後,1980年頃には米国で打ち上げられた巨大な天文衛星に搭載された精密な “すだれ” が次々にX線星の位置を決め,そこに光の天体も発見されてX線星カタログが作られていった.

|

| 図1 宇宙物理学の変遷.宇宙物理学の問題や発見を,ほぼ10年ごとにまとめた.この“地図”では,北に向かって「意外性」を,南に向かって「知識の深まり」を表している.水平軸は左から順に,宇宙全体にかかわる話,遠い銀河の話,私たちの銀河の話,銀河の中の天体の話と並んでいる.1950年代には,水素原子が放射する波長21 cmの電波のドップラー効果を使って,銀河の渦巻構造が明確になった.また,星が生まれて進化するものだということも明らかになり,1960年代以降,コンピューター技術の発達とともに,星の誕生や進化の理論が急速に発展した.1920〜30年代からの宇宙線の研究は,新粒子の発見などを通して素粒子物理学の基礎を築いたが,その起源については謎が深まるばかりである.1960年代は,火の玉の残照3線K,宇宙の果ての天体クェーサー,正確な周期でまたたく電波星パルサー,X線星の発見が相次いだ.X線天文学は,中性子星の研究,ブラックホールの発見を経て,X線銀河の研究,宇宙全体のX放射など,物理学の地平線を大きく広げつつある.この間に発見されたガンマ線バーストの正体はいまなお明らかではない. 1987年に出現した超新星が神岡鉱山地下の装置で捕らえられたことは,新しいニュートリノ天文学への道をひらく画期的な出来事だった.この装置は,その後も太陽ニュートリノ観測装置として活躍している.大統一理論が予測する陽子崩壊や磁気モノポールが見つかっていないのも大きな謎である.遠い宇宙がむらのある大規模構造をもつことは,宇宙論の根底にふれる問題である.(小田 稔:日経サイエンス (1994) No. 1 より転載.) |

|

| 図2 発表論文の変遷.天文学雑誌Astrophys. J. に掲載されたX線天文学関連の論文数と著者数.1966年以前は天文学の一部という意識はなかったので,Astrophys. J. 以外の全雑誌について数えた.打ち上げたX線天文衛星も示したが,1980年代以降,日本のウェートが大きくなっていることがわかる.(小田 稔:日経サイエンス (1994) No. 1 より転載.) |

日本のX線天文学

日本では宇宙科学観測は1957〜58年の国際地球観測年を契機に,工学の糸川英夫,高木昇,理学の永田武,前田憲一,畑中武夫の諸先生の先導で開かれた東京大学宇宙航空研究所 (後の文部省宇宙科学研究所) で育てられていた.その観測ロケットを使って,1963年には当時名古屋大学の早川幸男,松岡勝がいち早くX線天文学の仲間入りをしている.

生まれて間もない日本のX線天文グループが心血をそそいだ衛星CORSAの打ち上げが手痛い失敗を喫した3年後,1979年には日本初の天文衛星「はくちょう」が誕生した.この頃には,X線バースト,X線パルサー,そして思わぬ時に思わぬところに現われるX線新星などに代表されるように,「X線星は激しい時間変動を見せる」ことがわかってきた.したがって,小型の衛星にも十分に活躍の場があることがわかった.

1980年代初期には英国Leicester大学との人の往来・交流が始まって,1987年2月には共同作業のようにして「ぎんが」が軌道にのった.そして間もなく,数世紀に一度天空に起きる華麗な物理現象,超新星に遭遇するなど,論文数のカーブからも読み取れるように,日本のX線天文学の比重が大きくなっていくのである.

これには日本特有の宇宙科学の戦略がものを言っている.わが国では,宇宙開発に対して,科学と実用の計画・実施とを明確に区分している.現在,宇宙科学研究所と宇宙開発事業団とがそれぞれを担当して,これを宇宙開発委員会が総合するという体制をとっている.

もとはと言えば,ロケットや宇宙通信等の宇宙工学が大学で始められたという歴史的事情があったが,結果的には,本来科学と実用とではっきり違うはずの目的意識と戦略が,それぞれ上手に活かされることになった.こうして,NASA(米航空宇宙局)やESA(欧州宇宙機関)の科学者たちのうらやむような体制が,我が国に確立されたのである.

日本の宇宙科学の成果を詳しく見たPrincetonのDysonは,これを“smallbutquickisbeautiful"という言葉で表現し,NASA Goddard研究所の所長だったNoel Hinnersは「ISAS(宇宙研)は学問と人の連続性を重視して,Goddardの6%の予算で大きな成果をあげている.こんなことができるのだ.」とNASAに警告を発している.

1982年の「ひのとり」を先駆として1991年に打ち上げられた太陽X線天文衛星「ようこう」は,地味な学問になるように見えていた(少なくとも私には)太陽物理学に,たいへんな活力を与えることになったようである.5)

「はくちょう」に始まる日本のX線天文衛星は,年を追うとともに数多くの外国の研究者をひきつけている.「ようこう」や「あすか」にいたっては,欧米のX線天文学者は「自分たちのもの,学界の共有の財産」と思ってくれているようである.

科学衛星「あすか」

図2を見ると日本のX線天文学が1980年以降に急成長した有様がみられる.こうして,1960年代中期の東大宇宙研を中心に呱々の声を挙げた日本のX線天文学のグループは,1980年代には欧米からの訪問者も含めて世界でも有数の大グループに成長している.1980年代以降,田中靖郎に率いられた若者達の活躍は目ざましいものがある.その努力の最近での集大成と考えられるのが,太陽物理学については「ようこう」衛星であり,銀河系内から遠く銀河団におよぶX線天文学については「あすか」衛星である.1995年夏現在,活動を続けている「あすか」(ASCA)はドイツのROSAT衛星とともに宇宙物理学に豊かな稔りをもたらしている.

現役をはなたれた筆者には,論文の中身はおろか,その表題を追っていくことにも困難を覚えるほど,その質と量は膨大なものになっている.もう1年以上前のことになるが,1994 年 3 月に New Horizon of X-ray Astronomy-First Results from ASCAと題する国際会議が八王子の都立大学で開かれている.これは田中靖郎の退官記念の意味ももっていたが,国内外からそれぞれ100名を越える参加者を数えたものである.

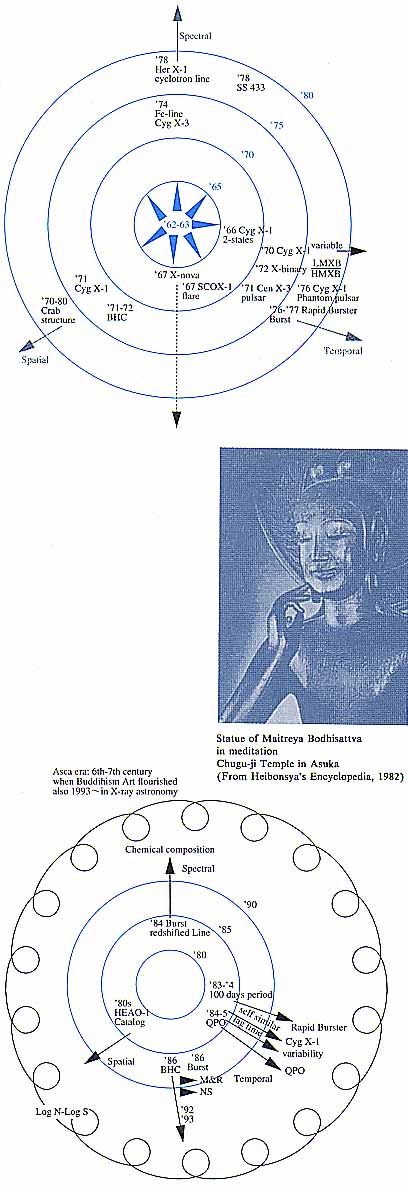

「あすか」の英文表記であるASCAは,Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysicsを表すことになっているが,筆者は仏教文化が華を咲かせた6-7世紀の飛鳥時代に対比させて現在をX線天文学の「あすか」時代と呼んでいる.X線天文学発祥の時期から現在までの発展の歴史を,ややふざけ過ぎかとも思うが,漫画風のダイアグラムで表してみたのが図3である.空間的,スペクトル,時間変動という三つの方向の観測に分類して,それぞれのマイルストーンを描きこんである.個々の内容に触れるのが本稿の目的ではないので,詳細については八王子会議のプロシーディングス6)を参照されたい.矢印で示してあるように,rapidbursterRB,QPOと呼ばれる現象等,またブラック・ホールの最有力候補CygX-1の時間変動等,10年あるいはそれ以上にわたって観測データが蓄積されてきているのに,未だにその物理的正体が明らかでないものがいくつかある.その著名なものの一つはガンマ線バーストである.その発見以来20年を越えるのにその正体はおろか,それが銀河系内の近い天体なのか,遠い天体なのか(そうだとすれば想像を絶するエネルギーがかかわってくるのだが!)すら明確ではない.

草創期のいくつかのエピソード

さて,X線天文学の揺籃期のいくつかのエピソードを紹介しておこう.それはクレジットについて他人の事だけでなく自分についても極めて厳しく公正なひとであるMITのWalter Lewinが “個人的な偏見でみたX線天文学30年史” と題する論文7)の中で,「科学の進歩の歴史はデリケート,いつ何が誰によって発見されたかという記憶はしばしば曖昧なものになる」と言っているように,忘れ去られてしまうかもしれないことを記憶にとどめておくことにはある意義があるかもしれないと思うからである.

(1) さそり座X線星Sco X-1の光学的同定

この問題についてのLewin教授の論文の一部を引用してみる:

1966 brought the optical identification of Sco X-1 using the modulation collimator invented by Minoru Oda. This was a joint endeavor between AS&E and MIT. Minoru hand-carried to Japan two small error boxes (each about 1 by 2 arcmin). In spite of the rainy season in Japan (June!), the Japanese found the star right away (peeking between the clouds). I quote from the historical optical identification paper by Sandage et al. (1966):

“Although frequently interrupted by clouds, which are prevalent in Japan during the rainy season, the observations gave V=12.6±0.2. . .". . .“These results were communicated by cable to Giacconi, who relayed them by telephone to Palomar on June 23, P.S.T."

Observations with the 200 inch that same night confirmed the colors measured in Japan and revealed the "fast flicker of the order of 2 percent (0.02 mag) in several minutes".

Based on an extrapolation of the X-ray spectrum down to optical wave-lengths, Sco X-1 was expected to be a blue star of 〜13 mag, and that is precisely what it turned out to be.

事実は,私はロケット実験の結果を日本に持ち帰ったのではなかった.そのデータ解析はなかなか骨の折れるものだったので,私を手伝ってくれていたHale Bradt (現MIT) 等が結果をだしたのはもう少し後になってからのことである.一方,東京天文台の寿岳潤は,私とHerbert Gurskyの “もし,Sco X-1が光っているとすれば,それはマグニチュードV=12-13の極端に青い天体だろう” という推論にもとづき,その辺の空のかなり広い領域(1 deg.×1 deg.)にわたりUVと青のフィルターによる2重写しの像をつくって,青い星を探そうと考えた.当時の大沢清輝台長と共に岡山天体物理観測所の90インチ望遠鏡を使って観測した結果,Lewinの文にあるように青い天体を発見したのである.これには現場の石田五郎所長や市村,他のスタッフに加え,私も許されて望遠鏡を覗いて初めてX線星の光を見るという興奮を味わったのである.この星の位置はまさに私やBradt達の解析による二つのエラーボックスの一つにぴたりと収まったのである.

この発見は後に多少問題を残してしまった.それはもともとこのロケット実験を実施したRiccardo Giacconi, 私,そしてPalomar 天文台のAllanSandageの間で,「我々の観測でSco X-1の位置が決まったら,そこをSandageがPalomarの200インチ望遠鏡で捜索する」ということになっていたからである.ところが,寿岳の思いがけない着想による方法で青い星が見つかってしまったのである.

私は二つの点で非難を浴びることになった.

1) 日本の天文学者に青い星の重要性を知らせたのはアンフェアではなかったか?

2) 逆に,全く独立な方法で青い天体が発見されたのなら,共著論文の筆頭著者はSandageではなく,日本側ではないのか?

ということである.Sandageの紳士的な態度と日米双方の仲間の友情のおかげで,ややぎすぎすした感情もしばらくして氷解してしまった.私がSandageを筆頭著者にした背景には,発見はこちらだったが80インチと200インチの望遠鏡がつくるスペクトルの質の余りの違いにショックを受けたこともあったように思う.

(2) 白鳥座X線星Cyg X-1の位置決定

これもLewinの論文に引いてあるAstrophys. J. Lett. Aug. 15, 1971号の目次を見てみる.

X-rays Observations of Virgo XR-1

M. Lampton, S. Bowyer, J. E. Mack and B. Margon

X-rays from the Magellanic Clouds

R. E. Prince, D. J. Groves, R. M. Rodrigues, F. D. Seward, C. D. Swift and A. Toor

Measurement of the Location of the X-ray Source Cygnus X-1

S. Miyamoto, M. Fujii, M. Matsuoka, J. Nishimura, M. Oda, Y. Ogawara, S. Ohta and M. Wada

X-ray Source Positions for Cyg X-1, Cyg X-2, and Cyg X-3

A. Toor, R. Prince, F. Seward and J.Scudder

On the Locaion of Cyg X-1

S. Rappaport, W. Zaumen and R.Doxsey

Radio Emission from X-ray Sources

R. M. Hjellming and C. W. Wade

X-ray Observations of GX17+2 from Uhuru

H. Tananbaum, H. Gursky, E. Kellog and R. Giacconi

となっており,三つの論文がCygX-1の位置決定に関わるものである.このX線の位置が電波観測や光学観測によって精密化され,最終的にはCygX-1をブラック・ホールとする推論に導いたのである.ところが,Miyamoto et al. の論文は結論は同じことなのだが,その結果は電波,光学観測には直接は使われていない.それは,論文の結論が:

In view of the possible variability of the source, the estimation of the size of the error box is not simple. But we conclude that the region near the west edge of the latest error box produced by Uhuru observations is the most probable position of Cyg X-1 with an accuracy of 1 arc minute.

とやや文学的(?)表現になっているせいかもしれない.実験の論文での結論の表現について学ぶところがあったと考えたものである.

(3) Cyg X-1の時間変動

Uhuru衛星が観測を始めてまもなく,それまでの予想と違ってX線星は定常的に輝くものではなく,激しい時間変動を示すものが多いことが分かってきた.中でも,Cyg X-1の激しい変動は何かブラック・ホールに特有なメカニズムを秘めているのかと思わせるものがあった.著者はこの天体に深くこだわって“Oda's baby"とからかわれたこともあったが,結局は実らなかった.この辺のことをあるエッセーに書いたことがある:

I enjoyed producing the dynamic power spectrum of the intensity variation of Cyg X-1 with a “sonagraph" which makes the voice print (so, voice of swan!). A graduate student Kosei Doi, noting that I was weak at "statistics", tricked me. He handed me data which he deliberately shuffled. I found a periodicity there too! (Let me add that there still may be something in Cyg X-1). And this method of voice print is essentially similar to what is used to find QPO (quasi-periodic oscillation) 15 years later. But do not misunderstand: I do not cliam that I found QPO earlier.

(4) Rapid Bursterという不思議な挙動をするX線天体

もはや15年以上も「はくちょう」「てんま」「ぎんが」が監視を続けていて十分なデータが溜っていると思われるのに,いまだにRepid Bursterの物理的な正体は明らかではない.

以上,1960年代初期に生まれた若い分野,X線天文学が,その後の30年間に我々の星,天体,銀河系,そして宇宙全体に対する視界を革命的に広げた有様を漫画風の図の授けを借りながら解説した.一方,いわば開拓史の初期のエピソードを何かのご参考になればと思って物語として紹介したのである.

|

|

図3 X線天文学発祥の時期から現在までの発展の歴史ダイアグラム. |

参考文献

- 小田 稔:日経サイエンス (1994) No. 1, 19-X線天文学の展開.

- F. Dyson: Infinite in a ll Directions (Harper & Row, 1985) p. 163.

- 小田 稔:日経サイエンス (1994) No. 1, 21.

- A. R. Sandage, P. Osmer, R. Giacconi, P. Gorenstein, H. Gursky, F. Waters, H. Bradt, G. Garmire, B. V. Sreekantan, M. Oda, K. Osawa and F. Fugaku: Astrophys. J. 146 (1966) 316-On the optical identification of Sco X-1.

- Physics of Solar & Stellar Coronao, ed. J. F. Linsky and S. Serio (Kluwer Academic, 1993) pp. 59-68.

- New Horizon of X-ray Astronomy, ed. F. Makino and T. Ohashi (Universal Academy Press, 1994).

- W. H. G. Lewin: The Evolution of X-Ray Binaries, AIP Conf. Proc. 308 (American Institute of Physics, 1994)-Three decades of X-ray astronomy from the point of view of a biased observer.