|

|

| 50年をかえりみる |

新強誘電体の発見をめぐって

沢田正三

〈いわき明星大学 970福島県いわき市中央台飯野5-5-1〉

著者は1946年からほとんど50年間強誘電体の研究に従事してきた.その間を振り返ってみるに,いろいろの研究を行ってきたが,もっとも関心があった研究項目は新強誘電体の探求であった.新物質を見つけることは労多く功少ないことではあるが,一方まことに楽しい仕事でもある.本文にも記してあるように,著者はもはや研究室の責任者ではないが,適当に新物質発見を楽しんでいる.

§1. はしがき--新強誘電体以前

結晶に外から電界Eがかけられると,電気分極Pまたは電気変位D*が誘起されるが,結晶によっては,電界がかけられなくても本来電気分極を持っている.このような結晶は極性結晶と呼ばれる.極性結晶に本来存在する電気分極は自発電気分極,または誘電体分野では単に自発分極,と呼ばれる.極性結晶において,その持つ自発分極(自発電気変位D)の極性がその結晶に印加される電界Eの極性の反転に伴って反転する性質が,強誘電性である.強誘電性に必ず伴う実験事実は,D-E 履歴曲線としてDの反転の履歴現象が観測されることである.

第2次世界大戦の始まりまでに知られていた強誘電体はRochelle塩(NaKC4H4O6・4H2O)(略称:R塩),1)リン酸2水素カリ(KH2PO4)(略称:KDP)2)およびKDPの同類物質のヒ酸カリ(KH2AsO4)3)だけであった.

第2次世界大戦中,アメリカ,ソ連,日本などの戦争当事国では電波兵器の重要な部品としてのコンデンサー(誘電体)の研究が大いに行われた.勿論戦争中であるから,各国の研究はまったく独立に行われた.その際に寸法に比して大きな電気容量(誘電率)を持ち,特に電気容量の温度依存性が少ないものの開発の努力が,各国いずれにおいても行われた.戦後各国間で情報を交換することができるようになってみると,アメリカ,ソ連,日本のいずれにおいても,誘電率が常温で1,000 e0程度の異常に大きな値を示す点では初めの期待どおりであるが,それが120°C付近で数千〜1万e0に達するという,まったく初期の期待に反するところの極めて特異な物質が独立に発見されていたことが明らかとなった.

この物質は,第2次世界大戦以後今日まで特に応用面において最も重要とされているチタン酸バリウム(BaTiO3,略称:BT)である.BTの誘電率の異常の発見は,アメリカでは1942年WainerとSalomon4)によって行われたが,その正確な日時は明確でない.ソ連におけるVulとGoldman5)による発見は1944年11月6日であったと言われている.これに対し,日本における電気試験所の小川建男,和久茂6)による発見は1944年 1 月31日であった.このように,BaTiO3の誘電異常の発見の点では,日本が少なくともソ連より早いのである.しかし,ソ連ではVulらはただちにD-E履歴曲線の観測などを行って強誘電性を確認しているし,アメリカではA. von Hippelら7)が同様の検討を行っていたのに対し,日本ではこれらの検討は戦後にしか行われなかったので,厳密にはBaTiO3の強誘電性が日本でも独立に発見されたとは言い難いのである.

§2. 新強誘電体の登場

第2次世界大戦が終わると,各国は本格的にBTの研究に取りかかった.戦争中および戦後の数年間は各国とも研究試料は磁器(セラミクス)であったが,1947年Blattnerら8)はBaCl2をフラックスとして単結晶の作製に成功し,これによって特にBaTiO3の強誘電性に伴う分域構造の研究が進んだ.BaTiO3の単結晶の作製は著者ら9, 10)もニッケルるつぼを用いNa2CO3をフラックスとして還元性気圏で可能であることを見いだしたが,やがてKFをフラックスとするRemeika法11)が主流となった.一方,磁器を試料としてではあるが,BTについて,Ba→Sr, Pb, Ti→Zr, Hfなどの置換の研究12)が盛んに行われた.その結果PbTiO3は約500℃をキュリー点(加熱の際,強誘電性が消失する温度)とするBT型の強誘電体でABO3の分子式を持ち,ペロフスカイト型の結晶構造をとるものであることが分かり,13, 14)その単結晶も作製された.15)特にPbZrO3がBTそっくりの誘電異常を示しながら,16−18)実は反強誘電体であることが日本で明らかになったこと19)は,日本で得られた誘電体分野の極めて重要な成果である.

このように第2次世界大戦の終了(1945年)後,強誘電体特にBaTiO3およびその同類物質の研究は,各国の物性物理学分野および電気材料分野の絶好のテーマとなっていた.特に敗戦国日本では理工学一般の研究条件が極めて劣悪であったので,BaTiO3の研究ぐらいならある程度できるということで,多くの研究者が磁器作製,電気的測定,熱的測定,結晶構造解析などを行った.

第2次大戦前には,前節で述べたように強誘電体としてはRochelle塩,リン酸カリのまったく独立な2物質およびリン酸カリと同類のヒ酸カリしか知られていないで,強誘電体は奇妙な物質と考えられていた.一方,BaTiO3が発見されてからも10年間は上記の既知の強誘電体と独立な強誘電体は全く発見されなかった.このため強誘電体はやはり相当珍しい物質であるという考えが再び広がっていた.

ところが1955年に至って事情は一変した.この年,硫酸グアニジン アルミニウム (guanidine aluminum sulfate hexahydrate: (CN3H6Al (SO4)2・6H2O, 略称:GASH) という物質が強誘電体として突如として登場し,20)同年中にはこれと同族の物質が5種類見つかっている.これらの物質はGASH族と総称される.GASH族にはほとんどの強誘電体に存在するCurie温度が存在しないので,GASH族は強誘電体としてはあまり重要なものではないが,BT以後10年ぶりに発見された強誘電体としては注目された.

1956年からは新しい強誘電体が続々と発見された.それらの発見は,圧倒的にアメリカのBell研のMatthiasグループとPennsylvania State UniversityのPepinskyグループとによって行われた.1956, 57年の2年間にこの両グループで発見された強誘電体は(NH4)2SO4,21)(NH4)2Cd2(SO4)3,22)(CH2NH2COOH)3H2SO423)など,現在でも重要なものばかりである.この2研究室以外では,1956年に(NH)2CS,24) CaB3O4(OH)3・H2O25)が発見された.BaTiO3以後発見された強誘電体は日本ではすべて「新強誘電体」と呼ばれ始め,この呼称は今日まで大体続いている.著者が新強誘電体と言うのもその意味である.

筆者は当時東京大学理工学研究所に勤務していた.典型的分子性結晶が典型的強誘電性を示す筈であるという考えを筆者は強く持っていて,HBrなどの結晶状態での誘電性を調べる実験を実施しようとしていたが,その本来の目的は達成されなかった.** その最大の理由は, この実験のごく初期の段階でNaNO2という大変興味ある強誘電体が発見され,10年ほど主にこの物質の研究に従事したからである.

実はNaNO2の前にKNO3の強誘電性を発見したのである.上述の意図の研究の第一段階の対象結晶として,室温で分子結晶の色彩があり,更に相転移を示すものとしてKNO3を採用したところ,冷却の場合にだけ実現する第III相(空間群:C53v,温度幅:約10℃)で,c軸方向に明瞭な強誘電性D-E履歴曲線が観測できることを見出した.27)それは1958年(昭和33年)3月13日(木)午後10時頃であった.この時が日本で初めて新強誘電体が発見された瞬間であった.

KNO3の強誘電性の発見以前から理工学研究所の牧島象二の研究室でNaNO2の結晶蛍光スペクトルの研究が行われていた.KNO3とNaNO2は明らかに関連物質と考えられるので,NaNO2の誘電性をも調べてみることとした.初めのうちは試料が溶融物や多結晶体であったので,強誘電性はほとんど分からなかった.そこで正式に単結晶を作って調べたところ,極めて明瞭な強誘電性D-E履歴曲線が観察できるようになった.28)それはKNO3の強誘電性を発見してから2カ月ぐらい後のことであった.

このように日本でも新強誘電体の発見が始まり,1959年にはK4Fe(CN)6・3H2O29)の強誘電性が発見され,それ以後数種の同類の新強誘電体も発見された.ちょうど1955年から1960年までの5年間に世界で30を越す新強誘電体が発見され,「新強誘電体は花盛り」という言葉が日本で持てはやされた.しかし新しい強誘電体の発見の爆発状況はまもなく収まり,その後は1年に2〜3個程度の強誘電体が発見される状態が続き,今日に至っている.現在までに知られている強誘電体の総数は純粋物質だけでは150を越えるようである.

|

|

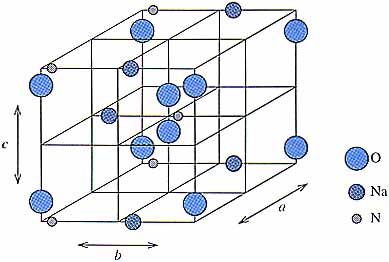

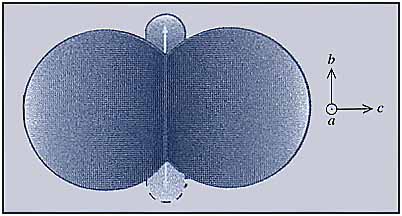

図1 NaNO2の単位格子.大球,中球,小球はそれぞれO,Na,Nを表す. |

§3. NaNO2の特性

マクロな量である電気分極は,ミクロな量である電気ダイポールモーメント(電気双極子モーメント)の単位体積あたりの数の倍に等しい.強誘電体には二つの型がある.それは整列・不整列型と変位転移型とである.前者ではダイポールモーメントの大きさはほとんど温度依存性を示さず,それらの整列度が温度依存を示してCurie温度が存在するのであり,後者では逆に,ダイポールモーメントの整列度には温度依存はなく,その大きさが温度依存をすることによってCurie温度が存在するのである.前者の機構は強磁性体のそれと同じであり,後者の代表はBaTiO3である.

NaNO2は,溶融法で比較的容易に大型で良質の単結晶を得ることができ,しかも単分域化しやすい.また理想的な整列・不整列型強誘電体である.その強誘電性にはかなり多くの研究者が関心を持ち,これについての発表数は相当の数にのぼり,Chemical Abstractsで調べたところでは,強誘電性が発見されてから1988年までに約460篇である.

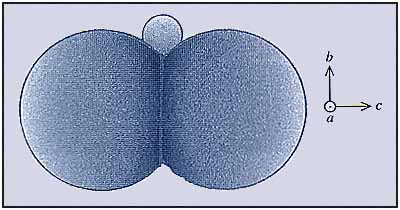

表1はNaNO2の相転移の様子を示す.Curie点TC=163℃の直上にN![]() el点TN=164.5℃が存在する.図1はNaNO2のTC以下の温度における単位格子を表す.30)NO-2は,気体または液体状態におけると同様に図2に示すような屈折性構造(双極子モーメントをもつ)をとり,NaNO2が明らかに分子性結晶の色彩を持つことを示す.単位格子は2分子を含み,Na+, NO-2はb方向に相互に半格子ずれた斜方体心格子を作っている.十分低温では,すべてのNO-2の双極子モーメントがb軸の正負の向きのどちらか一つの向きに向いていて,これに伴ってNa+もまたこの向きに変位している.この2種類の原因によってb軸方向に自発分極が発生しているのである.

el点TN=164.5℃が存在する.図1はNaNO2のTC以下の温度における単位格子を表す.30)NO-2は,気体または液体状態におけると同様に図2に示すような屈折性構造(双極子モーメントをもつ)をとり,NaNO2が明らかに分子性結晶の色彩を持つことを示す.単位格子は2分子を含み,Na+, NO-2はb方向に相互に半格子ずれた斜方体心格子を作っている.十分低温では,すべてのNO-2の双極子モーメントがb軸の正負の向きのどちらか一つの向きに向いていて,これに伴ってNa+もまたこの向きに変位している.この2種類の原因によってb軸方向に自発分極が発生しているのである.

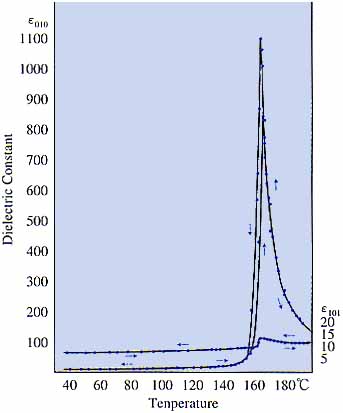

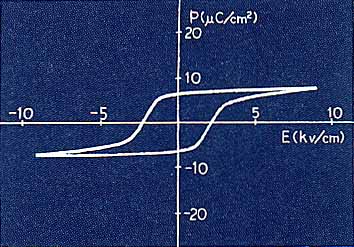

図328)は誘電率の温度依存性を示し,図428)は143℃におけるD-E履歴曲線を示す.両者は典型的な強誘電体の特性を示している.普通強誘電体について行なわれているほとんどすべての物性測定が行なわれ,少なくともTCにおいてこれらの物性の異常が確認されている.しかし次に述べるように,外部からの印加電界の極性を反転したときの各イオンの行動,すなわち分極反転の機構に関しては,いまだ明確にはなっていない.

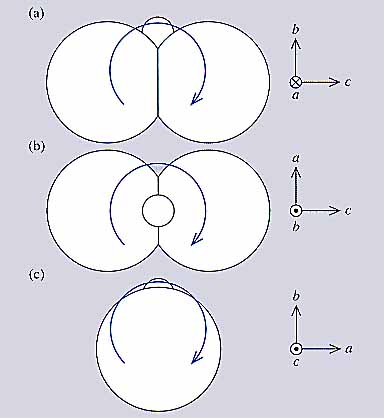

強誘電体の研究においては分極反転の機構にはおおいに関心が持たれる.他のほとんどの強誘電体における分極反転が,結晶を構成するイオンの自発分極方向への往復並進運動であることから類推すれば,NaNO2における分極反転の機構は,図5に示すようなNイオンのb軸方向での往復運動と,これに伴うNa+の同じくb軸方向での往復運動であろうと一応考えられるが,これは正しくない.それは,NO2基は図2に示したような安定な屈折構造しかとらないことからも明らかであり,実際赤外線の実験31)によっても確かめられている.したがって,NaNO2の分極反転に際してはNO2基は何らかの全体としての回転運動をなしていると考えざるを得ない.図6はNO-2の3結晶軸のまわりの全体としての回転の様子を示す.初期には分極反転の際のNO-2の回転は図6の(a)または(c)ではないかと考えられたが,研究が進むにつれて実情はそう簡単ではないといわれるようになった.現在までのところ,分極反転は図6に示されたNO-2の3種類の回転の2種類または3種類が組み合わさった複雑な回転に伴って起こっていると考えた方がよさそうである.

表1に示すように,NaNO2にはTCとTNとの間の温度範囲に反強誘電相が存在する.32)この相においては,b方向の反強誘電自発分極がa方向に超格子構造をとるが,その周期は温度上昇に伴って10aから8aと変化すると報告されている.33)これは正に,次節に述べる(NH4)2SO4系物質などで近年大いに話題となっている不整合相 (incommensurate phase) であって,すでにNaNO2ではその存在が認められていたのである.

強誘電体KNO3, NaNO2には化学式,結晶構造がこれらに近い強誘電体が案外に少なく,唯一AgNa (NO2)234)だけである.

|

|

図2 NO2 基,大球:O,小球:N. |

|

|

図3 NaNO2の誘電率e010,e101(100 kHz) の温度依存性,四角点:e010,丸点:e101 |

|

|

図4 NaNO2の143℃におけるb軸方向での履歴曲線(50 Hz) |

|

|

図5 N のトンネル運動. |

|

| 図6 NO2基全体としての運動.(a): a 軸のまわりの回転,(b): b 軸のまわりの回転,(c): c 軸のまわりの回転. |

|

||||||||||||||||||||||||

|

表1 NaNO2の相転移 |

§4. (NH4)2SO4系物質,Sr2GeS4系物質の強誘電性

§2 で述べたように,硫酸アンモニウム (ammonium sulfate:(NH4)2SO4,略称:硫安)がMatthiasグループ21)によって1956年に強誘電体であることが発見された.硫酸アンモニウムという極めて身近な物質が強誘電体であること,またこの物質はNH+4,SO2−4という2種類の正もしくは準正四面体基だけからなることから関心が持たれたが,奇妙な誘電性のせいもあって,その後案外広い研究対象とはならなかった.しかし同類の新強誘電体として(NH4)2BeF435)をはじめ(NH4)HSO4,36)RbHSO4,37)K2SeO438)などが登場した.

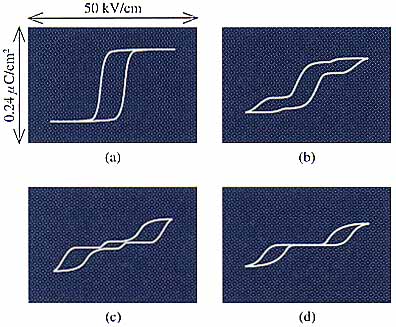

著者のグループはまずNH4LiSO4に注目した.この物質についてはPepinskyグループ39)が10℃付近に誘電率の僅かな異常を見いだし,Yuzvakら40)はこの温度付近で相転移の存在を認めているが,いずれも強誘電性は見いだしていない.1975年にわれわれは約186℃にも明瞭な相転移を見いだし,10〜186℃の温度範囲に強誘電性が存在することを発見した.41)ついで1976年にわれわれはRbLiSO4の強誘電性を発見した.43)この物質は200℃付近に転移を持つこと,44)室温における空間群がC52hであるといわれている45)だけで,その他のことはほとんど何も分かっていなかった.166〜188℃, 202〜204℃の相は不整合相であるといわれている.特に注目されるのは,166〜188℃の相は単なる強誘電性ではなくてフェリ誘電性であることである.46)図7は166〜188℃の相におけるD-E履歴曲線を示すが,176℃付近では明瞭な3重曲線となっている.

われわれは引き続き1977年にRb2ZnCl4,48)Rb2ZnBr4,49)1978年にRb2CoCl4,50)Rb2CoBr4,50){N(CH3)4}2ZnCl4,51){N(CH3)4}2CoCl452)の強誘電性を発見した.われわれはこれらの強誘電体を最初に登場した物質の名前からRb2ZnCl4群強誘電体と呼んでいる.例えば表2は {N(CH3)4}2CoCl4の相転移の様子を示す.55)7個の相が存在し,II′相とII相とは不整合相であり,II相が強誘電性である.

1978年に著者は東京工大を定年退職し,その後中部工大(現中部大学),明星大学を経て,1987年に新設のいわき明星大学に勤務した.それと同時に,当時高温超伝導体を発見して世界を湧かせたIBM Z![]() rich研究所に滞在していた高重正明もいわき明星大学に着任し,それまでの沢田研を高重・沢田研の体制に変革させた.このもとで,1990年に(NH4)2SO4系物質の強誘電体としてはK2ZnBr456)を発見した.

rich研究所に滞在していた高重正明もいわき明星大学に着任し,それまでの沢田研を高重・沢田研の体制に変革させた.このもとで,1990年に(NH4)2SO4系物質の強誘電体としてはK2ZnBr456)を発見した.

1985年下司57)はSr2GeS4型構造を持つTl2ZnI4の強誘電性を発見した.これはかなり画期的なことである.それは,Sr2GeS4型構造をとる物質は沢山知られていて,それらの中からまた強誘電体が発見される可能性が考えられるからである.われわれは1994年に室温でSr2GeS4型構造をとるK2ZnI4,58)K2CoI459)が強誘電性を示すことを発見した.更に,同じく室温でSr2GeS4構造をとるK2ZnBr4が加熱の際470℃でa相(室温相)からb相へ転移し,このb相が(NH4)2SO4構造をとることが分かってきた.かつ,冷却の際このb相はかなりの速度でa相に転移する.表3は以上の様子を示すK2ZnBr4の相転移60)である.同様の変化を示す物質は他にもいくつか見いだしているが,強誘電性をも示す物質は今のところ他にない.また最近Tl2CoI461)の強誘電性を確認している.

|

|

| 図7 RbLiSO4 の 25 kV/cm の印加電圧のもとでの 50HzD-E履歴曲線の温度依存性.(a) 166℃,(b) 173℃,(c) 176℃,(d) 186℃ |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表2 {N(CH3)4}2CoCL4の相転移.Tc: Curie温度,F:強誘電性,P:常誘電性. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

jo175.jpg)

|

|

表3 K2ZnBr4の相転移図.F:強誘電性,(F):強誘電性(不確実),P:常誘電性 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

表4 沢田研、高重研で発表した新強誘電体 *1: PbTiO3の強誘電性の発見は、一般的には文献14の報告とされているが、それに先立ち、ほとんど同じ結論を筆者らも得ているので、あえて入れた。 *2: 山口研(明星大)との共同研究である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

§5. 終わりに

Bell研のB.T.Matthiasがかつて東京工大の著者の研究室を来訪したことがあった.それは,§2で述べたように彼が新強誘電体を続々と発見すると同時に,新しい超伝導体をも次々と発見して世界を湧かせている時であった.著者は彼に,強誘電体を発見するのと超伝導体を発見するのとどちらが難しいかと問うたところ,彼は即座に強誘電体を発見する方が圧倒的に難しく,超伝導体を発見することは訳ないと明言した.また並びに後年,高温超伝導体の発見が強誘電性の研究者であるIBMのK. A.M![]() ller,J. G. Bednorzによって行われたことも著者にとって大変印象的であった.高温超伝導体は,BT型強誘電体と少なくとも結晶構造上は深い関係を持つ.このように強誘電体と超伝導体とは因縁浅からぬものがあると言える.

ller,J. G. Bednorzによって行われたことも著者にとって大変印象的であった.高温超伝導体は,BT型強誘電体と少なくとも結晶構造上は深い関係を持つ.このように強誘電体と超伝導体とは因縁浅からぬものがあると言える.

強誘電体の中ではBT型のものが圧倒的に実用面で活躍してきたし,また超伝導体の有用性は言うまでもない.新強誘電体は,実用上はそれほど重要な役をしてきたとはいえないであろうが,相転移現象の解析などの物性物理学の進展には大きく貢献してきた.新強誘電体は化学式,結晶構造などにおいて千種万態であって,その応用価値についてもおよそ予言できない.筆者は強誘電体の発見,実用の研究が一層発展していくことを願う者である.

最後に,本文では言及しなかった物質をも含めて,沢田研および高重・沢田研で発見した新強誘電体を表4に示す.

引用文献

- J. Valasek: Phys. Rev. 17 (1921) 475.

- G. Busch and P. Scherrer: Naturwiss. 23 (1935) 737.

- G. Busch: Helv. Phys. Acta 10 (1937) 261.

- E. Wainer and A.N.Salomon: Elec. Rep. 8 (1942)-Titanium alloy Mfg. Co.

- B. M. Vul and L. M. Goldman: C. R. USSR 46 (1945) 139.

- 小川建男:物性論研究 No. 6 (1947) 1.

- A. von. Hippel, R. G. Breckenridge, F. G. Chesley and L. Tisza: Ind. Eng. Chem. 38 (1946) 1097.

- H. Blattner, B. T. Matthias and W. Merz: Helv. Phys. Acta 20 (1947) 225.

- 沢田正三,野村昭一郎,藤井信一:東大理工研報告 5 (1951) 6.

- K. Kawabe and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 12 (1957) 218.

- J. P. Remeika: J. Am. Chem. Soc. 76 (1954) 940.

- たとえば S. Nomura and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 10 (1955) 108.

- S. Nomura and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 6 (1951) 36.

- G. Shirane and K. Suzuki: J. Phys. Soc. Jpn. 6 (1951) 274.

- 野村昭一郎,沢田正三:東大理工研報告 6 (1952) 191.

- G. Shirane, E. Sawaguchi and Y. Takagi: J. Phys. Soc. Jpn. 6 (1951) 208.

- G. A. Smolensky: Zh. Tekh. Fiz. 21 (1951) 1095.

- 沢田正三,野村昭一郎,安藤林次郎:東大理工研報告 5 (1951) 1.

- E. Sawaguchi, G. Shirane and Y. Takagi: J. Phys. Soc. Jpn. 6 (1951) 333 など.

- A. N. Holden, B. T. Matthias, W. J. Merz and J. P. Remeika: Phys. Rev. 98 (1955) 546.

- B. T. Matthias and J. P. Remeika: Phys. Rev. 103 (1956) 262.

- F. Jona and R. Pepinsky: Phys. Rev. 103 (1956) 1126.

- B. T. Matthias, C. E. Miller and J. P. Remeika: Phys. Rev. 104 (1956) 849.

- A. L. Solomon: Phys. Rev. 104 (1956) 1191.

- G. J. Goldsmith: Bull. Am. Phys. Soc. Ser. II, 1 (1956) 322.

- S. Hoshino, K. Shimaoka and N. Niimura: Phys. Rev. Lett. 19 (1967) 1286.

- S. Sawada, S. Nomura and S. Fujii: J. Phys. Soc. Jpn. 13 (1958) 1549.

- S. Sawada, S. Nomura, S. Fujii and I. Yoshida: Phys. Rev. Lett. 1 (1958) 320.

- S. Waku, H. Hirabayashi, H. Toyoda, H. Iwasaki and R. Kiriyama: J. Phys. Soc. Jpn. 14 (1959) 973.

- B. Strijk and C. H. MacGillavry: Rec. Trav. Chim. 62 (1943) 705, 65 (1946) 127 など.

- Y. Sato, K. Gesi and Y. Takagi: J. Phys. Soc. Jpn. 16 (1961) 2172.

- S. Tanisaki: J. Phys. Soc. Jpn. 16 (1961) 579, 18 (1963) 1181.

- S. Hoshino and H. Motegi: Jpn. J. Appl. Phys. 6 (1967) 708.

- K. Gesi: J. Phys. Soc. Jpn. 26 (1969) 1554, 28 (1970) 395.

- R. Pepinsky and F. Jona: Phys. Rev. 105 (1957) 344.

- R. Pepinsky, K. Vedam, S. Hoshino and Y. Okaya: Phys. Rev. 111 (1958) 430, 1508.

- R. Pepinsky and K. Vedam: Phys. Rev. 117 (1960) 1502.

- K. Aiki, K. Fukuda and O. Matumura: J. Phys. Soc. Jpn. 26 (1969) 1064.

- R. Pepinsky, K. Vedam, Y. Okaya and S. Hoshino: Phys. Rev. 111 (1958) 1467.

- V.I.Yuzvak,L.I.Zherebtsova,V.B.ShkuryaevaandI.P.Aleksandrova:Sov. Phys.-Crystallogr. 19 (1975) 480.

- T. Mitui, T. Oka, Y. Shiroishi, M. Takashige, K. Iio and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 39 (1975) 845.

- M. Takashige, H. Iwamura, S. Hirotsu and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 38 (1975) 1217.

- Y. Shiroishi, A. Nakata and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 40 (1976) 911.

- I. S. Rassonskaya and N. K. Semendyaeva: Zh. Neorgan Khim. 11 (1966) 1134.

- Th. Hahn, G. Lohre and S. J. Chung: Naturwiss. 56 (1969) 459.

- Y. Shiroishi and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 46 (1979) 148.

- T. Oka, T. Mitsui, Y. Shiroishi and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 40 (1976) 913.

- S.Sawada,Y.Shiroishi,A.Yamamoto,M.TakashigeandM.Matsuo: J.PhysSoc.Jpn.43(1977)2099.

- S. Sawada, Y. Shiroishi, A. Yamamoto, M. Takashige and M. Matsuo: J. Phys. Soc. Jpn. 43 (1977) 2101.

- S. Sawada, Y. Shiroishi and A. Yamamoto: Ferroelectrics 21 (1978) 413.

- S. Sawada, Y. Shiroishi, A. Yamamoto, M. Takashige and M. Matsuo: J. Phys. Soc. Jpn. 44 (1978) 687.

- S. Sawada, Y. Shiroishi, A. Yamamoto, M. Takashige and M. Matsuo: Phys. Lett. 67A (1978) 56.

- H. Suzuki, F. Shimizu, T. Yamaguchi and S. Sawada: Jpn. J. Appl. Phys. 24 (1985) Suppl. 24-2, 353.

- T. Yamaguchi, F. Shimizu, M. Morita, H. Suzuki and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 57 (1988) 1898.

- S. Sawada, T. Yamaguchi, H. Suzuki and F. Shimizu: J. Phys. Soc. Jpn. 54 (1985) 3136.

- F. Shimizu, T. Yamaguchi, H. Suzuki, M. Takashige and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 59 (1990) 1936.

- K. Gesi: J. Phys. Soc. Jpn. 54 (1985) 3694.

- F. Shimizu, T. Anzai, H. Sekiguchi, M. Takashige and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 63 (1994) 437.

- T. Anzai, F. Shimizu, S. Sawada and M. Takashige: J. Phys. Soc. Jpn. 63 (1994) 3905.

- S. Sawada, M. Takashige, T. Yamaguchi, F. Shimizu and H. Suzuki: Ferroelectrics 137 (1992) 205.

- F. Shimizu, S. Sawada and M. Takashige: J. Phys. Soc. Jpn. 65 (1996) 870.

- M. Takashige, S.I. Hamazaki, M. Tsukioka, F. Shimizu, H. Suzuki and S. Sawada: J. Phys. Soc. Jpn. 62 (1993) 1486.

- S.I. Hamazaki, S. Sawada, S. Kojima, M. Tsukioka and M. Takashige: J. Phys. Soc. Jpn. 64 (1995) 4004.

* P,D,Eのあいだには常にD=e0E+Pの関係があり,誘電性はP,Dのいずれによっても表わされる.

** HCl, HBr の強誘電性が星埜ら26)によって1967年に確定された.