|

|

| 50年をかえりみる |

電子線ホログラフィーの発展

外村 彰

〈(株)日立製作所基礎研究所 350-03埼玉県比企郡鳩山町赤沼2520〉

1. はじめに

電子顕微鏡を使うと,原子1個1個が直接観察できる.正確には,「重い原子や規則正しく配列した原子の姿を捉えることができる」と言うべきである.

「原子の百分の一という短い波長をもつ電子線を使っているのに,何故,制限付きでしか原子を見ることができないのだろうか?」と不思議に思う方もいるかも知れない.電子顕微鏡には凸レンズはあっても凹レンズがないので,凸凹レンズを組み合わせてレンズ収差を打ち消すことができない.このため,分解能は,波長による原理的限界には程遠い所で,レンズ収差によって決まっているのである.

電子レンズに凹レンズが全くないのかというと,そういう訳ではない.減速レンズや軸対称性を破ったレンズなどでは凹レンズが存在しうるが,実用上電子顕微鏡に利用できるには至っていない.ただ,現在の電子顕微鏡で用いられている軸対称磁場を用いる限り,どんなことをしても凹レンズを作ることができない.

高温超伝導体などの結晶構造を直接撮影した電子顕微鏡像を見たことがある方は多いと思うが,電子顕微鏡で撮影した写真をそのまま鵜呑みにしてはいけないことが多い.収差が大きいために,少しピントがずれただけでも様子がすっかり変わってしまう.正しい解釈をするにはシミュレーションとあわせなくてはならない.こうした収差の問題は,電子顕微鏡誕生以来の問題であり,如何に収差の小さなレンズを開発するかが高分解能達成の鍵であった.

2. ホログラフィーの発明('48)

ホログラフィーは,電子レンズの収差を補正する目的で1948年に考案された.ホログラフィーと言えば,クレジット・カードなどに使われている立体写真のことを思い浮かべる人が多いと思うが,実は電子顕微鏡の分解能を向上させ,原子を直接見るという目的のためにD. Gaborによって考案された.1)

電子線ホログラフィーは,電子と光を使う二段階の結像法である.電子線を物体にあて,生じた散乱波に平面波などの参照波を重ねて干渉パターン(ホログラム)を作る.ついで,そのホログラム・フィルムに光をあてると,電子線の波面が光の波面に変換される.電子の像が,そっくり光の像に置き換わる.だが,この時,ホログラフィー特有の現象が現れる.ホログラムには,物体波の位相の符号を記録することができないため,元々の像の他に複素共役な振幅をもつもう一つの“共役像”が結像される.電子の像が光の像に置き換わってしまえば,事は簡単である.光の凹レンズを使って収差の効果を除くことができる.

ホログラフィーでは,結像にレンズ系を必要としない代わり,“干渉性の良い波”が必要となる.ホログラフィーが発明された当初は,電子線にも光にも干渉性の良い波は存在しなかった.Gaborは,ホログラフィーの結像原理を光で実証したが,高圧水銀灯の輝線スペクトルを光源として使い,大変技術的に難しい実験を行っている.

電子線ホログラフィーの実験は,さらに困難を極めたが,1952年イギリスのM. E. HaineとT. Mulveyによって行われた.1956年,東北大学の日比忠俊は,干渉性の良い熱電子線を発生するポイント・フィラメントを開発し,そこからの電子線を使って電子線ホログラフィーの実験を行った.これらの実験は,いずれもin-line方式で行われている.この方式では,同じ方向に進む物体波と参照波を重ねてホログラムを作るため,再生像と共役像が同一線上に結像される.このため,実験で得られた再生像は共役像によって乱されていた.とは言え,電子線ホログラフィーで得られた初めての像であり,結像原理を実証したものといえる.後に,日本が先頭を切ることになる電子線ホログラフィーの研究は,きわめて初期の段階から日本が貢献していたのである.

ホログラフィーの真価が一般に認められるようになるのは,1960年レーザー光が出現以降のことである.E. N. LeithとJ. Upatnieksは,開発されたばかりの干渉性のよいレーザー光を用い,さらに物体波とは異なる方向から参照波を重ねるoff-axis方式を用いて,共役像の影響のない美しい像を得たのである.こうして,ホログラフィーは一躍脚光を浴びることになり,光の分野で発展を遂げることになる.

レーザー・ホログラフィーの発展によって刺激を受け,電子線ホログラフィーも再び実験が開始される.レーザー光を利用できるようになったため,像再生段階は格段に容易になった.だが肝心なのは,電子線で如何に干渉縞(ホログラム)を作るのかであった.

3. 電子線干渉計測('55-'72)

電子線の干渉縞は,1940年,H. Boerschによって初めて観測された.電子顕微鏡を用いて,試料のエッジで散乱された円筒波と試料の外側を通った平面波が重なって生じるFresnel干渉縞を観察したのである.Haine, Mulveyや日比の実験は,このFresnel縞に光をあてて試料のエッジを再生したものといえる.それ以上の発展は技術的側面から困難であったため,電子線ホログラフィーの研究は途絶えてしまう.

1955年,G. M![]() llenstedtらによって電子線バイプリズムが開発され,電子線の干渉計測の研究が始まる.電子線バイプリズムでは,フィラメントにプラスの電位をかけることによって両側の平面波を中央に傾け,二つの平面波の干渉縞を得ることができる.以来1970年代の初頭にかけて,興味深い電子線の干渉計測の研究が行われる.2)当初ドイツのM

llenstedtらによって電子線バイプリズムが開発され,電子線の干渉計測の研究が始まる.電子線バイプリズムでは,フィラメントにプラスの電位をかけることによって両側の平面波を中央に傾け,二つの平面波の干渉縞を得ることができる.以来1970年代の初頭にかけて,興味深い電子線の干渉計測の研究が行われる.2)当初ドイツのM![]() llenstedtらのT

llenstedtらのT![]() bingenグループ,FertらのフランスのToulouse CNRSグループが,物質の内部電位や接触電位の測定を競って行い,後に,BoerschらのBerlin工科大学,G. PozziらのBologna大学などが加わった.日本では,東北大学の日比や矢田慶治が,電子線の干渉性が電子顕微鏡像に及ぼす影響や内部電位を調べている.

bingenグループ,FertらのフランスのToulouse CNRSグループが,物質の内部電位や接触電位の測定を競って行い,後に,BoerschらのBerlin工科大学,G. PozziらのBologna大学などが加わった.日本では,東北大学の日比や矢田慶治が,電子線の干渉性が電子顕微鏡像に及ぼす影響や内部電位を調べている.

4. in-line電子線ホログラフィー('68)

レーザー・ホログラフィーが全盛を極めていた1968年,忘れ去られていた電子線ホログラフィーが再び開始される.電子線で作ったホログラムから共役像の影響のない鮮明な像が再生されたためである.3)in-line方式でも物体のFraunhoferの回折領域でホログラムを作れば,共役像の影響を除き得ることが光ホログラフィーによって示されたのを受けて,日比の開発したポイント・フィラメントとFraunhoferの条件を用いて電子線ホログラフィーの実験が行われた.再生像の分解能は30![]() 止まりであったが,電子線でもホログラフィーが可能なことがはっきりし,この実験が契機になって,電子線ホログラフィーの実験や理論が再開される.1)

止まりであったが,電子線でもホログラフィーが可能なことがはっきりし,この実験が契機になって,電子線ホログラフィーの実験や理論が再開される.1)

同年M![]() llenstedtらによってoff-axis方式の可能性も確かめられた.4)G. Saxonは500

llenstedtらによってoff-axis方式の可能性も確かめられた.4)G. Saxonは500![]() という分解能とはいえ,ホログラフィーの光学再生段階でコマ収差が除けることを示し,また富田宏らは,分解能を20

という分解能とはいえ,ホログラフィーの光学再生段階でコマ収差が除けることを示し,また富田宏らは,分解能を20![]() まで向上させた.I. Weing

まで向上させた.I. Weing![]() rtnerらは,image-planeホログラフィーによって0.4

rtnerらは,image-planeホログラフィーによって0.4![]() の分解能が達成できるはずであることを理論的に示した.これらはoff-axis方式であるが,in-line方式の理論的研究がK. J. Hanszenらによって精力的に行われ,電子顕微鏡の分解能を超える方法が検討された.J. Munchは電界放出電子線を用いて,in-line方式で再生像の分解能を10

の分解能が達成できるはずであることを理論的に示した.これらはoff-axis方式であるが,in-line方式の理論的研究がK. J. Hanszenらによって精力的に行われ,電子顕微鏡の分解能を超える方法が検討された.J. Munchは電界放出電子線を用いて,in-line方式で再生像の分解能を10![]() まで,M. Bonnetらは7

まで,M. Bonnetらは7![]() まで向上させた.

まで向上させた.

5. 高干渉電子線の誕生('79)

電子線ホログラフィーの実験が種々行われるようにはなったものの,ホログラフィーならではの結果が出始めるようになるのは,高干渉電子線の出現以降のことである.1)

開発された電界放出電子線は,0.1 mmというとがったタングステンの針先からトンネル効果によって放出される.従来の熱電子線に較べると,陰極からの電流密度は5桁も大きく,電子源は50![]() と3桁も小さくなる.しかも陰極を熱する必要がないため,電子の速度も揃っている.「明るい点源で単色性がよい」という特徴によって,干渉縞が蛍光板上で直接観察できるようになったり,フィルムに撮影可能な干渉縞の本数が300本から3,000本にまで増加した.電界放出電子線は電子源が非常に小さいために,針先が少しでもゆれたり,浮遊磁場などによって電子線が偏向されたりすると,すぐに干渉性が劣化してしまう.これらの技術的な問題を解決することによって高干渉電子線が実現したものといえる.この電子線の出現により,電子線ホログラフィーの実験は格段に容易になり,再生像の分解能も電子顕微鏡と同程度にまで向上した.こうして,ようやく電子顕微鏡では得られないホログラフィーならではの情報が得られるようになる.

と3桁も小さくなる.しかも陰極を熱する必要がないため,電子の速度も揃っている.「明るい点源で単色性がよい」という特徴によって,干渉縞が蛍光板上で直接観察できるようになったり,フィルムに撮影可能な干渉縞の本数が300本から3,000本にまで増加した.電界放出電子線は電子源が非常に小さいために,針先が少しでもゆれたり,浮遊磁場などによって電子線が偏向されたりすると,すぐに干渉性が劣化してしまう.これらの技術的な問題を解決することによって高干渉電子線が実現したものといえる.この電子線の出現により,電子線ホログラフィーの実験は格段に容易になり,再生像の分解能も電子顕微鏡と同程度にまで向上した.こうして,ようやく電子顕微鏡では得られないホログラフィーならではの情報が得られるようになる.

6. 電子線ホログラフィー技術の進展

高干渉電子線の出現によって,ホログラフィーの性能−再生像の分解能,干渉顕微鏡の位相測定精度,再生像を得るに要する時間など--が飛躍的に向上する.5)それらの詳細を述べるスペースはないので,主として筆者らの結果を中心に紹介し,発展の様子を知ってもらいたい.

分解能

電子顕微鏡では,格子縞が分解能の目安として使われてきた.結晶を特定の方向から見た時の結晶面が格子縞として観察できる.Bragg反射波と透過波の作る干渉縞である.高干渉電子線によって,ホログラフィーでBragg反射波が再生できるようになったり,格子縞が再生できるまでになった.1)

さらに収差の補正も可能になった.高倍率で撮影した電子顕微鏡像は,常にレンズの球面収差で乱されている.格子縞の場合には,収差の影響はごく簡単な形で現れる.たとえば,単結晶微粒子を観察した時,Bragg反射波は電子レンズの中心軸から離れた所を通るので,大きな球面収差を受け,焦点距離が短くなる.このため,像面で微粒子の像を観察すると,レンズの中心を通った透過波で作る像とBragg反射波で像の位置がずれてしまうのである.電子線ホログラフィーの光学再生段階で凹レンズを使って球面収差を補正し,透過波と反射波の作る二つの像の位置を一致させ得ることが示された.

Lichteらは原子構造像,いわば沢山の格子縞が重なった像,のホログラムを作り,その再生を行った.光ではなく計算機を使って像再生及び収差の補正を行い,2![]() の点分解能を1

の点分解能を1![]() 近くまで改善できることが示された.6)

近くまで改善できることが示された.6)

位相の検出精度

通常の干渉顕微鏡像では干渉縞から位相分布を読み取る場合,精度は2p/4止まりである.だが,ホログラフィーを使うと,位相の検出精度をもっと高めることができる.7)それには,かつて厄介者であった共役像を利用すればよい.通常の干渉顕微鏡像では,物体波に平面波を重ねて,両者の位相差が等高線の形で表示されるが,平面波の代わりに共役像を用いればよい.二つの像の位相は,符号が逆転しているので位相差は二倍になり,あたかも位相が増幅されたかのようになる.これを繰り返すと位相差はどんどん増していく.これでも足りない時には,高次の回折光を使う.高次の回折光を発生させるには,フィルムの非線形効果を利用すればよい.一般にn次の回折光で作った再生像の位相分布はn倍になっている.この効果をも組み合わせることによって,2p/100の精度で位相を検出することが可能になった.この方法では,一枚の電子線ホログラムから増幅したホログラムを作ったり,反転してコントラストを高めたりして,高い増幅率を得る.このため,もともとのホログラムが,わずかな位相変化をももらさず記録していることが肝心である.また,ホログラムと同じ間隔の格子縞を重ねて生じる,モアレ縞から位相分布を測定する方法も開発されている.8)格子縞をずらすことによって位相分布を高精度で測定できる.

これに対して,電子線の参照波の位相を少しずつずらして作った多数のホログラムから高精度で位相分布を測定する,縞走査法も開発され,2p/200の精度で位相が検出できることが示された(文献5の55頁参照).この場合には,必ずしも1枚ずつのホログラムを高い精度で作る必要はない.例えば,100枚もの異なったホログラムを使うことによって,精度を向上させることができるので,この実験ではテレビカメラで撮影したビデオ・テープの情報を計算機に取り込み計算によって位相分布を求めている.

電子線ホログラフィーのリアルタイム化

ホログラフィーではフィルム現像という湿式プロセスが入るので,像観察に長い時間を要する.これでは,実験のフィードバックがしにくいだけでなく,時間的に変化している物体を観察することができない.像再生の時間を短くするために,テレビ画像として取り込まれたホログラムを計算によって像再生する手法が開発されている.この手法を用いて,動いている物体のホログラムをビデオに記録し,後にフレーム毎に像再生を行い,その像を再度ビデオに記録すると,あたかもリアルタイムであるかのように観察できる.1)

また,テレビカメラの信号を液晶パネルに入れると,光に対する位相ホログラムになる.これに常時レーザー光をあてておけば,テレビレートではあるが,再生像や干渉顕微鏡像をリアルタイムで観察できる (文献5 の81頁参照).

7. 電子線ホログラフィーで開かれた応用分野

電子線ホログラフィーでは,物体を透過・反射した電子線の強度と同時に,位相をも観察できる.位相情報は強度情報とは独立であるため,電子顕微鏡にはない新しい用途が開かれつつある.

高分解能像

ホログラフィーを用いたレンズ収差補正法及びその応用分野がともに開発されつつある.現在までのところ,電子顕微鏡でも見えないような小さなものが解像できたというところまでは至っていないが,正しいコントラストをもつ忠実な像が得られたり,6)位相分布で像を描いた時に電子顕微鏡像とは違った見え方をするため,表面構造がよりはっきりと見えたりしている(文献5の45頁参照).高い干渉性の電子線の出現によって,分解能性能もその応用も,さらに広がることになるだろう.

厚さ分布

位相分布の測定によって,均質な試料の厚さ分布が観測できるようになった.電子が物質中に入ると内部電位分だけ加速されるため,その分波長が短くなる.このため,試料の厚さに比例した位相変化が生じる.2pの位相変化を生じる厚さ変化は,数百![]() であるが,2p/100の精度で位相を測定できるので,単原子ステップの厚さ変化を定量的に観測することができる.9)

であるが,2p/100の精度で位相を測定できるので,単原子ステップの厚さ変化を定量的に観測することができる.9)

強磁性薄膜の磁区構造

1980年,光には対応するもののない干渉顕微鏡の応用が見出された.10)ミクロな領域の磁力線の直接観察である.隣り合う干渉縞の間には一定の微少磁束h/eが流れている.この手法を用いて,磁気テープに記録された磁力線や,超微粒子内外の磁力線が定量的に観察されている.

試料にいろいろな方向から電子線を入射して作ったホログラムから,三次元磁場分布が観測されている(文献5の93頁参照).原理はCTと同じであるが,この場合,各点の情報はスカラー量ではなくベクトル量であるため,入射電子線を一軸だけでなく,二軸のまわりに回転しなければならない.

超伝導磁束量子

最近になって,超伝導体中の磁束量子の姿を捉えることも可能になった.超伝導薄膜に磁場を印加すると,磁場が細い糸の形で超伝導体を突き抜ける.これが“磁束量子”である.超伝導の基本メカニズムや実用化に深く関わっているにも拘わらず,サイズ,磁束量ともにあまりにも小さいために,これまで直接観察することはできなかった.1986年,電子線ホログラフィーによって超伝導体表面からもれ出した磁束量子の磁力線が観察可能になった.11)

この手法では,磁力線が定量的に観察できるが,超伝導体表面すれすれに電子線をあてて見ているので,磁束量子の二次元的な配置や,超伝導体中の欠陥(ピンニングセンター)を観察することはできない.これらの可能性は,より高い透過能と干渉性を有する350 kVホログラフィー電子顕微鏡の開発によって実現された.12)この方法では,超伝導薄膜に斜めに電子線を入射させ,透過した電子線の位相で磁束量子を観察する.干渉顕微鏡像を用いれば磁力線が直接観察できるが,Lorentz顕微鏡法を用いると磁束量子は白いスポットとして観察でき,その動く様子も観察できる.Lorentz法では欠陥はボケてしまうが,ともかく像は観察できる.こうして,磁束量子が力を受けた時に,欠陥とどのように相互作用しながら動くかが初めて観察できるようになった.13)

量子力学の基礎実験

電子の波動関数の位相,正しくは参照波との位相差が容易に観察できるようになったため,量子力学の不思議な振舞が目のあたりに見えるようになった.実例は単一電子による二重スリットの干渉実験である.14)電子はまばらに発射され,一つ一つ検出されるが,それが積算されるにつれて干渉縞を作っていく.装置の中には電子は1個しか存在しないという条件であるにも拘わらず,二つのスリットを同時に波が通ったときの干渉縞が現れる.R. Feynmanが仮想実験と考えた量子力学の基本的な実験が,実際にビデオで観察できるようになった.15)

さらに,ベクトル・ポテンシャルの実在性を示すAharonov-Bohm効果の検証実験も可能になった.15)J. C. Maxwellは,ベクトル・ポテンシャルAを物理量と考えた.E=−(![]() A/

A/![]() t)−grad

fを見れば物理的意味は明らかである.電場Eは電位fの傾きから生じるだけでなく,Aの時間変化によっても生じる.力は運動量の時間変化で与えられるので,MaxwellはAを荷電粒子に対する運動量と考えた.

t)−grad

fを見れば物理的意味は明らかである.電場Eは電位fの傾きから生じるだけでなく,Aの時間変化によっても生じる.力は運動量の時間変化で与えられるので,MaxwellはAを荷電粒子に対する運動量と考えた.

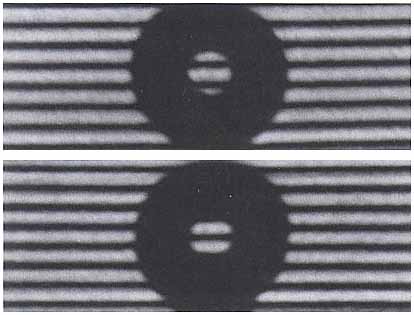

我々に馴染み深いMaxwell方程式にはAは見あたらないが,これはその後にO. HeavisideやH. Hertzが取り除いてしまった結果である.以来,Aは数学的な量とみなされるようになったが,H. Weylに始まるゲージ場の理論では,Aが最も基本的な物理量と見なされるに至る.100年もの長きにわたって数奇な運命をたどってきたベクトル・ポテンシャルは,電子線ホログラフィーを用いた実験によって,その実在性が証明された.16)微細加工技術を駆使して作ったドーナツ状の磁性体の孔の中と外側を通る電子波の位相差として,ベクトル・ポテンシャルの効果が観測可能な形で検出されたのである.

添付した図(図1)が証拠写真である.黒いドーナツ状の領域が,外径6 mmの磁石である.磁場はこの内部を回って外部には漏れ出てこない.紙面すれすれに写真を見ると,上の写真では孔の内部とドーナツの外部で干渉縞が一致し,下の写真では1/2本分だけずれていることが分かる.位相変化が二通りしかないのは,磁場漏れをなくすために磁石の周囲を超伝導体で囲んでいるために磁束量子化が起こったからである.上下の写真は,磁束量子が磁石の中にそれぞれ偶数個及び奇数個入っている場合に対応する.

その他の応用

これまで紹介してきた以外にも,様々な応用分野が今開拓されつつある.例えば,強誘電体のドメイン構造,半導体内部に生じた電界分布,粒界に沿って現れているのではないかと言われている電荷分布などに対し,ホログラフィー干渉顕微鏡を使って検出の努力がなされつつある.

|

|

図1 超伝導体で取り囲まれたリング状磁石の孔の中と外を通った電子線の間には,0か |

8. おわりに

電子線ホログラフィーは,電子線の干渉性の向上と共にその応用を広げつつある.'91〜'94年にかけて,T![]() bingen大学のLichteが推進したEUのBrite-Euram projectによって,高分解能電子線ホログラフィーが飛躍的な発展を遂げた.また日本では,創造科学プロジェクト('89-'94)によって電子線ホログラフィーの技術開発及び応用研究が行われ,高分解能から干渉顕微鏡に至る広い応用分野が開かれた.

bingen大学のLichteが推進したEUのBrite-Euram projectによって,高分解能電子線ホログラフィーが飛躍的な発展を遂げた.また日本では,創造科学プロジェクト('89-'94)によって電子線ホログラフィーの技術開発及び応用研究が行われ,高分解能から干渉顕微鏡に至る広い応用分野が開かれた.

日本がこの分野をリードし続けてこられたのには,理由がある.電子顕微鏡技術とその応用は,世界的レベルにあり,その土台の上にのっていることを忘れてはならない.今後さらに干渉性の良い電子線の開発によって,新たな可能性を広げていくものと思われる.

文 献

- A. Tonomura: Electron Holography, Springer Series in Optical Sciences, Vol. 70 (Springer-Verlag, Heidelberg, 1993).

- G. F. Missiroli, G. Pozzi and U. Valdr

: J. Phys. E 14 (1981) 649.

: J. Phys. E 14 (1981) 649.

- A. Tonomura, et al.: Jpn. J. Appl. Phys. 7 (1968) 295.

- G. Mollenstedt and H. Wahl: Naturwiss. 55 (1968) 340.

- 最近の進展については次のものを参照されたい.Electron Holography, Proc. Int. Workshop, Knoxville, 1994, ed. A. Tonomura, L. F. Allard, G. Pozzi, D. C. Joy and Y. A. Ono (Elsevier, Amsterdam, 1994).

- A. Orchowski, et al.: Phys. Rev. Lett. 74 (1995) 399.

- A. Tonomura: Rev. Mod. Phys. 59 (1987) 639.

- K. Harada, et al .: J. Electron Microsc. 39 (1990) 470.

- A. Tonomura, et al .: Phys. Rev. Lett. 54 (1985) 60.

- A. Tonomura, et al .: Phys. Rev. Lett. 44 (1980) 1430.

- T. Matsuda, et al .: Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 2519.

- K. Harada, et al .: Nature 60 (1992) 51.

- T. Matsuda, et al .: Science 271 (1996) 1393.

- A. Tonomura, et al .: Am. J. Phys. 57 (1989) 117.

- この実験結果は次のビデオの中に含まれている.『電子波で見るミクロの世界』(日本評論社,1996).

- A. Tonomura, et al .: Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 792.