2015年度 世田谷区中学生講座(才能の芽を育てる体験学習:サイエンス・ドリーム)

世田谷区教育委員会主催、日本物理学会協賛の「世田谷区中学生講座(才能の芽を育てる体験学習:サイエンス・ドリーム)」では、世田谷区立中学校の生徒を対象に、物理や科学に対する驚きや楽しさを体感してもらうことを目的として、普段の授業では体験できない実験や施設の見学などの連続講座を行っております。

お問合せ先 : 世田谷区教育委員会事務局 生涯学習・地域・学校連携課

TEL : 03-5432-2739

才能の芽を育てる体験学習「サイエンスドリーム」(連続3回講座)

| 会場 時間 |

国立大学法人 電気通信大学 10:30-15:00 |

|---|

第3回 12月5日(土) 「光を分けてみましょう!」

今回の連続講座は波がテーマです。光は音と同じように波の性質をもっています。音の波の繰り返しの長さ(波長)を変えると高さ(音程)が変わります。そして光の波の長さを変えると、色が変わります。虹は太陽の白い光が分かれたものです。今回は光を波長で分けてみました。

まず午前中は、簡易分光器をひとり1個づつ作ってみました。お菓子の箱にスリットを切り、回折格子をつけることによって組み立てられます。分光器から蛍光灯をのぞくと、赤や緑の明るい輝線がみえることがわかります。一方窓の方をみると、輝線は存在しない連続光として分光されています。次に3階の実験室にあがりました。円形の中央に回折格子がのっていて、その向こう側にコリメータ(光を平行にする)があり、手前側に望遠鏡がついている分光器が12個並んでいます。中学生ひとりひとりがひとつの分光器の前に座って、実験を開始しました。昼前には、ランプをコリメータのさらに向こう側に置いて、ランプの光が一直線に望遠鏡からのぞけるように、分光器およびそのスリットや焦点(フォーカス)などを調製するところまで行いました。

実験では水素ランプを用いました。午後は、一直線の位置から望遠鏡を円に沿ってずらしていき、分光された光を観察しました。角度を動かしていくと、青紫、青、赤の3本の光の線が順にみえてきました。望遠鏡を一直線に置いたときには赤っぽくみえた色ですが、分けるとこの3色が確認できました。用いている回折格子は、1ミリメートルの間に600本の凹凸が刻まれたものです。この値と、主尺と副尺を用いて角度を正確に読み取り、三角比の図を使うことにより、水素ランプから出ている3個の光の波長を計測することができました。バルマー系列によく合う波長を導きだすことができました。

----------------------------------------------------------------------------------

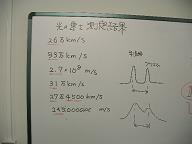

第2回 11月7日(土) 「光の速さを測ってみよう!」前回の講座では音の速さ、そして今回は光の速さを計測しました。雷の稲光とその雷鳴は、圧倒的に稲光が早く我々の目に映り(届き)、雷鳴は遅れて耳に届きます。これは、光の速さが音の速さよりも非常に速いからです。今日は実験室の中でレーザー光をごく瞬間的に光らせます。近くの光検出器でレーザー光が検出されてから、同じレーザー光が実験室の端までいってから戻って検出されるまでの時間を測りました。そして端までの距離をはかることによって、光の速さを求めました。

参加者は11人。まず講義室で、光を電気に変えて検出するものは半導体とよばれ、太陽電池(ソーラーパネル)や発光ダイオード(LED)と同じなかまであることの話がありました。その後実験室に移動して、実際に光学台上のレーザーの赤い光を出してみました。注意しながら部屋の端まで光をとばし、三脚上のプリズムで戻してレーザーの隣の光検出器に入れました。

昼休みの後は、光検出器の出力をオシロスコープで観測するところからはじめました。オシロスコープを操作し、高さと左右を変えられる微動ステージにのった光検出器の位置を注意深く調整する必要がありました。この光は部屋の端まで遠回りしている光です。レーザー出力直後に半透明鏡を入れて、光の一部を短い距離で同じ光検出器に入れました。そしてレーザーにつないでいるパルス発生器をうまく操作してやると、光が小さなかたまり(パルス)になります。遠回りしている光と、短い距離で検出された光のペアが、オシロスコープ上にきれいに観測でき、その画面をスケッチしました。

2通りの光の通り道の距離の差(光路差)を巻尺を使って計測しました。その距離を光が走った時間は、オシロスコープの画面から読み取れます。ペアの光パルスの時間間隔を計算しました。距離と時間から、速さが計算できます。ゼロが9個もある大きな数(小さな数)の計算をして、6組全部が秒速300000000mに近い値を導くことができました。

----------------------------------------------------------------------------------

第1回 10月17日(土) 「音を閉じ込めてみよう!」音とはどのようなものでしょうか。多くの楽器は音を閉じ込めることで決まった音を出す仕組みになっています。しかし、音を閉じ込める「箱」を用意しても、音を閉じ込めることは出来ません。この講座では、筒状の円環にうまく音を閉じ込めて観察しました。そしてこのことを利用して、音の「速度」を測りました。

今年も9人の中学生が電通大にやってきてくれました。まず1階の講義室で、音、波、波長と振動数(周波数)、そして、波の速度についての話がありました。

次に2階の実験室に移動しました。電通大1年生が毎日使っている実験装置を立ち上げ、発振器からの音を円環の中で鳴らしました。円環の中にはコルクの粉が入っていて、音がうまく閉じ込められて共鳴すると、波の腹の部分で粉が大きく揺れます。午前中に、円周が波長と一致するような振動数の時に共鳴現象がおこっていることを確認するところまですすみました。

あいにく小雨模様の天気なので、外ではなくて大学のゼミ室などで昼食をとりました。午後の実験前には、液体窒素でマイナス196度の様子を紹介しました。午後は、まず円環の直径を測って円環の長さを正確に求めるところからはじめました。そして、注意深く振動数を変えていって、いくつかの振動数で共鳴がおこることを確認しました。横軸に共鳴でできた腹の数をとり、縦軸に共鳴した振動数をプロットして図を作りました。最後に、ひとりひとりが自分の図などから求めた音速を発表して終わりました。直線の傾きを求めるなどという少し難しい作業もありましたが、ティーチングアシスタントの電通大生2人にも教えてもらいながら、みなが340m/s に近い値を測定できていました。