2015年度 自然の不思議-物理教室

「自然の不思議-物理教室」は、様々な実験を通して楽しみながら物理現象を学ぶことができる、小学生高学年・中学生向けの体験型実験教室です。

毎回、専門の講師を招き、物理現象や実験を丁寧に解説いただきます。

国立科学博物館(東京・上野)の実験室にて、年に複数回開催しています。

2015年度の開催日程・講座名は次のとおりです。(各回定員20名)

| 第1回 6月6日(土) 第2回 6月27日(土) 第3回 7月18日(土) 第4回 8月1日(土) 第5回 8月15日(土) 第6回 9月6日(日) |

「ストロークレーン!」 「光を分けて見てみよう 」 「電池もコンセントもいらないラジオを作ろう」 「衝突のふしぎ」 「きみも飛行機設計者!飛行機を作って風洞実験してみよう!」 「おどる浮沈子で魚つり」 |

|---|

※イベントカレンダー上で、物理教室が開催される日程をクリックされますと、物理教室の詳細情報・お申込方法がご覧いただけます。

お問合せ先:国立科学博物館 学習企画・調整課 TEL:03-5814-9888

| 教室のようす |

市江 寛 先生(神奈川県私立鎌倉学園中学校・高等学校)

浮沈子を手作りして、上下運動やクルッと回転する様子を

実験しました。

ペットボトルやタレビンなど身近にある材料を使って

浮沈子を作っている様子です。

回転の様子 【動画】

回転の様子 【動画】 上下の様子 【動画】

上下の様子 【動画】 ----------------------------------------------------------------------------------

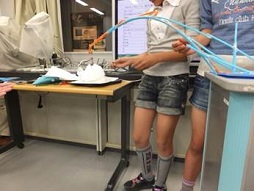

第5回 8月15日(土) 「きみも飛行機設計者!飛行機を作って風洞実験してみよう!」互井 梨絵 先生(宇宙航空研究開発機構)

「風洞」という風を作る装置を使って飛行機が飛ぶ仕組みのひとつ揚力を体験した。

互井先生から最初に航空機の種類の説明があり、

生徒へ質問すると活発な回答がありました。

普段は見ることができない宇宙航空研究開発機構内にある

風洞装置の画像などを見ることができました。

風洞装置を使って、紙飛行機の揚力の説明に生徒達は興味深々でした。

----------------------------------------------------------------------------------

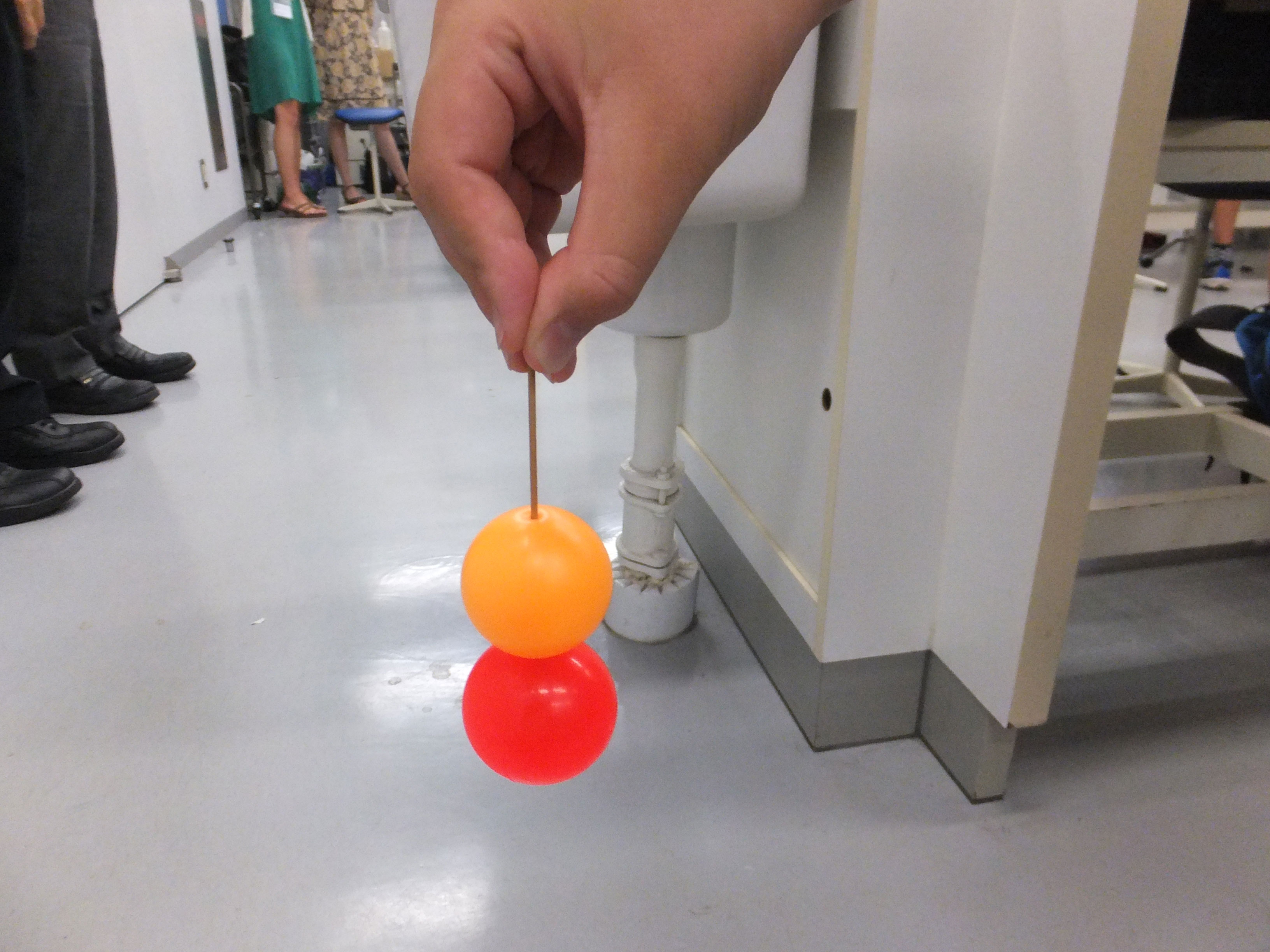

第4回 8月1日(土) 「衝突のふしぎ」長谷川 大和 先生(東京工業大学附属科学技術高等学校)

「ニュートンのゆりかご」と、「すっとびボール」をつくり、物体が衝突したときのはね返り運動を実験しました。

実験の前に、先生が身近なものを例に衝突について説明しました。

衝突すると物体がどのような動きをするのか?みんなで考えました。

ニュートンのゆりかご 【動画】

ニュートンのゆりかご 【動画】 すっとびボール 【動画】

すっとびボール 【動画】 ----------------------------------------------------------------------------------

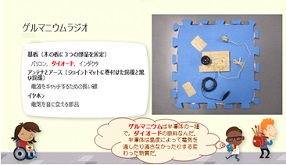

第3回 7月18日(土) 「電池もコンセントもいらないラジオを作ろう」本橋 健次 先生(東洋大学)

電源が無くてもラジオを聞く実験をしました。

アンテナ線となる銅線の巻き方の説明です。

新聞紙を丸めて輪になった銅線に差込んで、

アンテナ線の先をジョイントマットの中央に固定をし、

ジョイントの耳の部分に交互に最後まで巻きつけるとアンテナとなります。

完成品です。

通常は思いつかない材料を使って手作業も多く生徒も苦心しながら完成させ、

自由にラジオを聞くことができることを体感しました。

----------------------------------------------------------------------------------

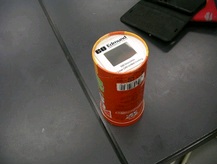

第2回 6月27日(土) 「光を分けて見てみよう」細見 斉子 先生 (元 電気通信大学)

簡易分光器をつくりました。つくった簡易分光器を使い、蛍光灯・白熱灯・LEDなどの光を分光し、スペクトルを観察しました。

円筒形のお菓子の箱と回折格子を使って簡易分光器をつくりました。

簡易分光器で白熱灯を観察しているようす。右は観察できたスペクトル。

----------------------------------------------------------------------------------

第1回 6月6日(土) 「ストロークレーン!」越 市太郎 先生 (千葉県立松戸高等学校)

2人1組のチームでストロークレーンをつくりました。様々な形や大きさのストロークレーンができあがり、おもりをつり下げる性能を確かめました。

「限られた材料をどのように使えばより性能の良いクレーンができあがるのか?」どのチームも工夫をこらしました。

完成したクレーンに実際におもりをつり下げ、チーム対抗で性能を競いました。